感染症対策の観点で着席必須、コンサートなのでペンライトや合いの手が無い形式だった。

今回はこの制限がオーケストラコンサートと上手く噛み合った事もあり音楽を純粋に楽しめた。

なんだかんだ言ってライブだと合いの手に気を取られてしまう事があるのも事実。

今回の様に、周りの流れを気にせず音楽に集中出来るのは、

ライブへ行く人にとっては新鮮だけど、個人的にはまた行きたいと思う良さがあった。

他のエ○ゲメーカーやアーティストも同様のオーケストラコンサートを是非やって欲しい。

今の時代だからこその着席必須・歓声厳禁デメリットをメリットに転換出来る良い試みだと思う。

………

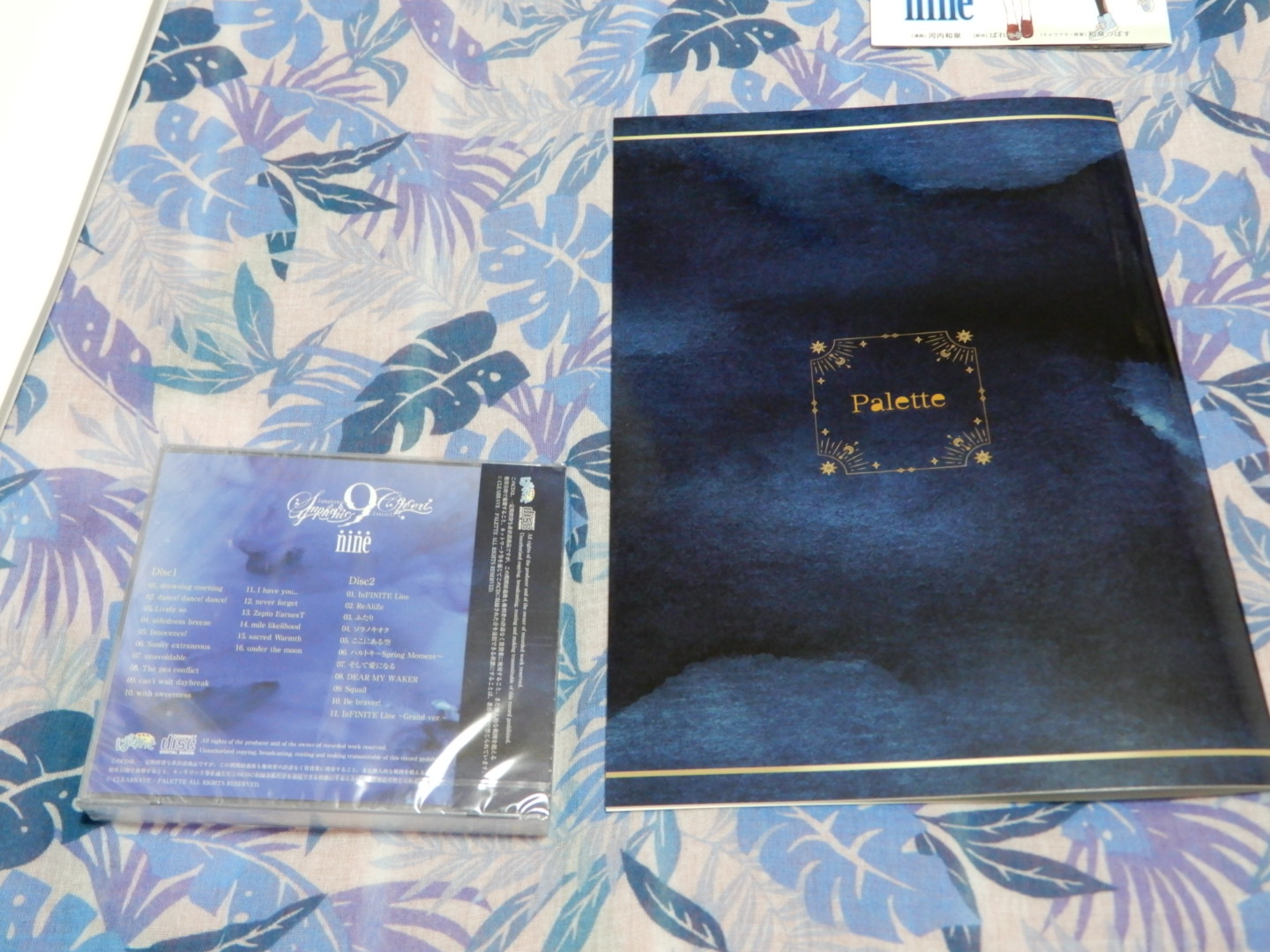

コンサートの曲目は販売していたCDの収録曲順通り。

ライブだとセットリストを公開しない事が多いが、パンフレットにも曲順が載っていた。

コレがコンサートとライブの違いなのかと感心。

第一部はオーケストラによるBGM演奏、第二部はトークショー、第三部は米倉千尋さんの歌唱だった。

| 第一部・第一楽章 |

drowsing morning |

| dance! dance! dance! |

| Lively so |

| sidedness breeze |

| Innocence! |

| 第一部・第二楽章 |

Sanity extraneous |

| unavoidable |

| The pea conflict |

| can’t wait daybreak |

| 第一部・第三楽章 |

with sweetness |

| I have you… |

| never forget |

| 第一部・第四楽章 |

Zepto EarnesT |

| mile likelihod |

| sacred Warmth |

| under the moon |

| 第二部 |

トークコーナー&朗読 |

| 第三部 |

InFINITE Line |

| ReAliZe |

| ふたり |

| ソラノキオク |

| ここにある空 |

| ハルトキ~Spring Moment~ |

| そして愛になる |

| DEAR MY WAKER |

| Squall |

| Be braver! |

| アンコール |

InFINITE Line ~Grand ver.~ |

ゲーム本編が好きだからこそ、今回のコンサートへ行けて本当に良かった。

原曲もオーケストラで通用する編曲が多く、オーケストラの生演奏だからこそ音圧を感じられた。

オーケストラアレンジとは言ってもギターやドラムも使っているのでBGMの雰囲気も残っており、

ゲームをプレイした人ならより楽しめるアレンジに仕上がっていた。

トークコーナーはネタバレになるので感想は割愛するが、

オーバーロードの無駄遣いが9-nine-らしさを良い意味で醸し出していた。

米倉千尋さんの歌唱も文句無し。

総じて全部良かったが、9-nine-楽曲で筆者が一番好きな「ふたり」を生で聞けて大満足。

エンディング曲なのにオープニングの様な疾走感ある曲なのと、

エピソード1が終了して次のエピソードに向かう所を上手く表現している曲だと思う。

SquallやDEAR MY WAKERなど他の曲も勿論良いのだが、個人的にもダントツで聞きまくっている。

アンコールは待望の「InFINITE Line ~Grand ver.~」

この曲のみオーケストラアレンジでは無くピアノアレンジとなるのだが、

ピアノアレンジだからこそ、物語の終わりと哀愁を表現出来ていた。

そこに歌唱で合わせられる米倉千尋さんも素晴らしかった。

………

世論もあり久しくコンサートやライブに行っていなかったのだが、

自分なりに考えたり情報収集した上で今回は参戦する事にした。

筆者自身も精神的に参っていた事もあり色々と限界状態だったのだが、

生演奏をゆっくり聞けて気分転換と活力充電が出来た。

まだ感染症が収束していない上、各々の考えもあるので難しい問題ではあるが、

対策を万全にした上で少しずつ参加していこうと思う。

何はともあれ、この難しい状況下でコンサートを開催すべく準備した関係者に拍手を送りたい。

« 続きを隠す