今回購入したのは、Skynew IN-1という小型ベアボーンPC。

CPUがIntel Pentium N3700なのでWindowsでは非力で使い物にならないが、

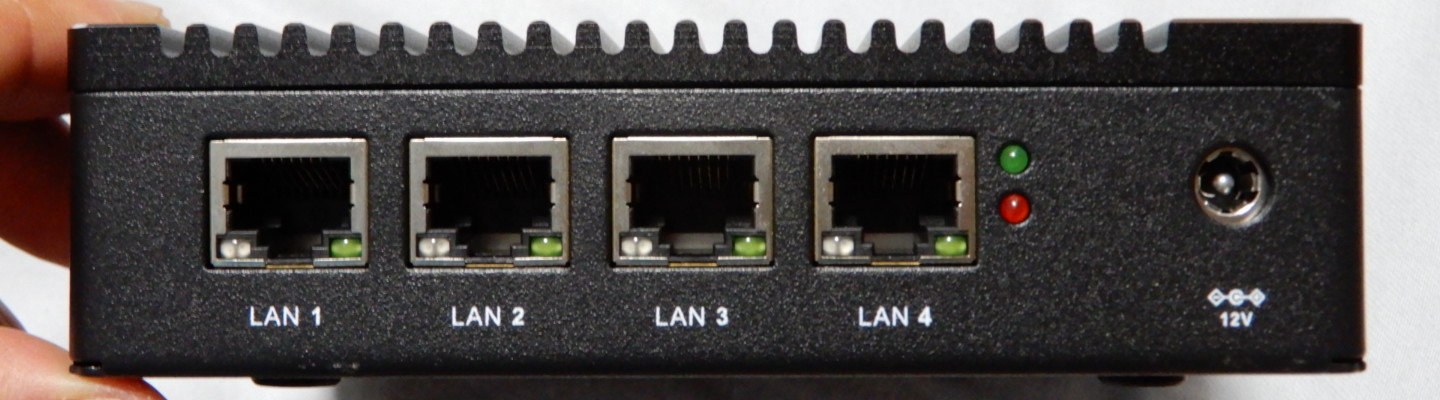

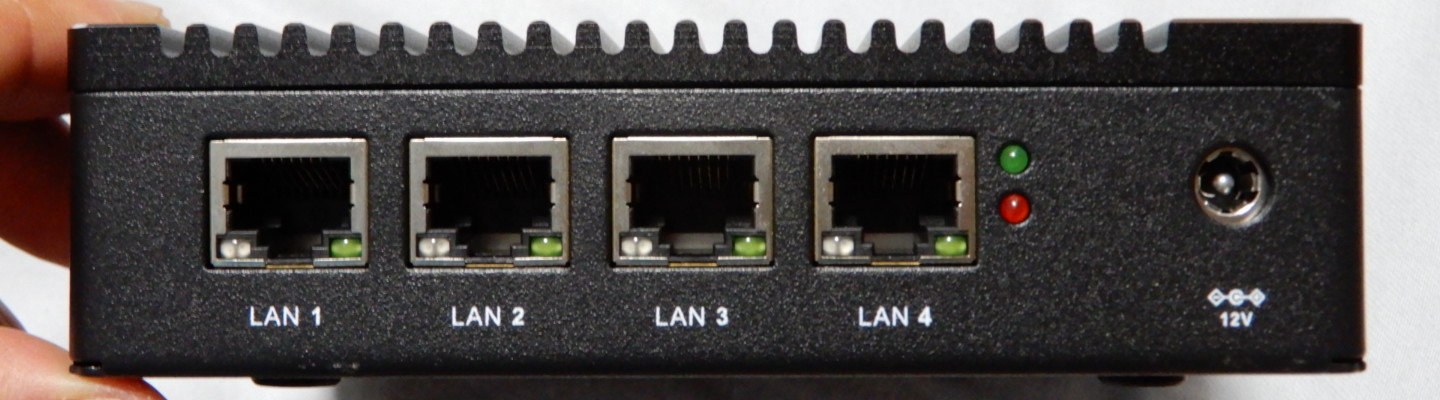

最大のメリットは2.5Gbpsに対応sちあ物理NICが4ポート搭載している事となる。

まさに、ルータOSをインストールして使い倒してくれと言わんばかりの代物だった。

界隈で有名なのは、TrendMicro CloudEdgeをヤフオクから調達して、

内蔵しているSSDにVyOSを上書きインストールする手法だが、

CloudEdgeは意外と大きいので置き場所に困ったりする。

なにより、一応は業務用なので前オーナーが酷使している事もあり耐用年数の不安が残る。

それに比べて、IN-1はベアボーンPCなのでOSをインストール出来るなら何でも使えるのと、

CDケース程度の大きさなので置き場所を選ばないのがメリットになる。

32GBのSSDと4GBのDDR3Lも搭載しているので、

本体を購入したら追加投資不要でそのまま使えるのもポイントが高い。

メリットとデメリットを兼ねるのは完全ファンレスである事。

ファンレスなので無音なのは嬉しいが、ファンレスだからこそ排熱を考えないと熱くなる。

温度は測っていないが夏場の7~9月頃は本気で触れない位の熱さになった。

その為、筆者の環境では不要となる無線モジュールを取り外して発熱を少しでも下げつつ、

物理的に縦置きにして、空気と触れる面を増やして熱が逃げやすい様にしている。

………

開封画像は次の通り。分類的には小型ベアボーンPCなのでIntel NUCと似た感じになっている。

蓋を開けるのが若干面倒臭いが、自作PCを組める人なら開けられる程度の難易度だった。

大きさはCDケースとほぼ同じで、NUCよりは面積が大きいけれど薄いので体積は同等になる。

本来はPCとして使うPCなのでUSBポートやHDMIポートも付いている。

電源を入れると緑のLEDが点灯して、ローカルディスクへアクセスが発生すると赤のLEDが点滅する。

この辺りは普通のPCと同様の動きをするが、

LEDが眩しかったので常設するなら塞ぐ形でテープを張り付けて暗くした方が良さそうに感じた。

蓋を開けると、SSD・メモリ・無線LANカードが出てくる。

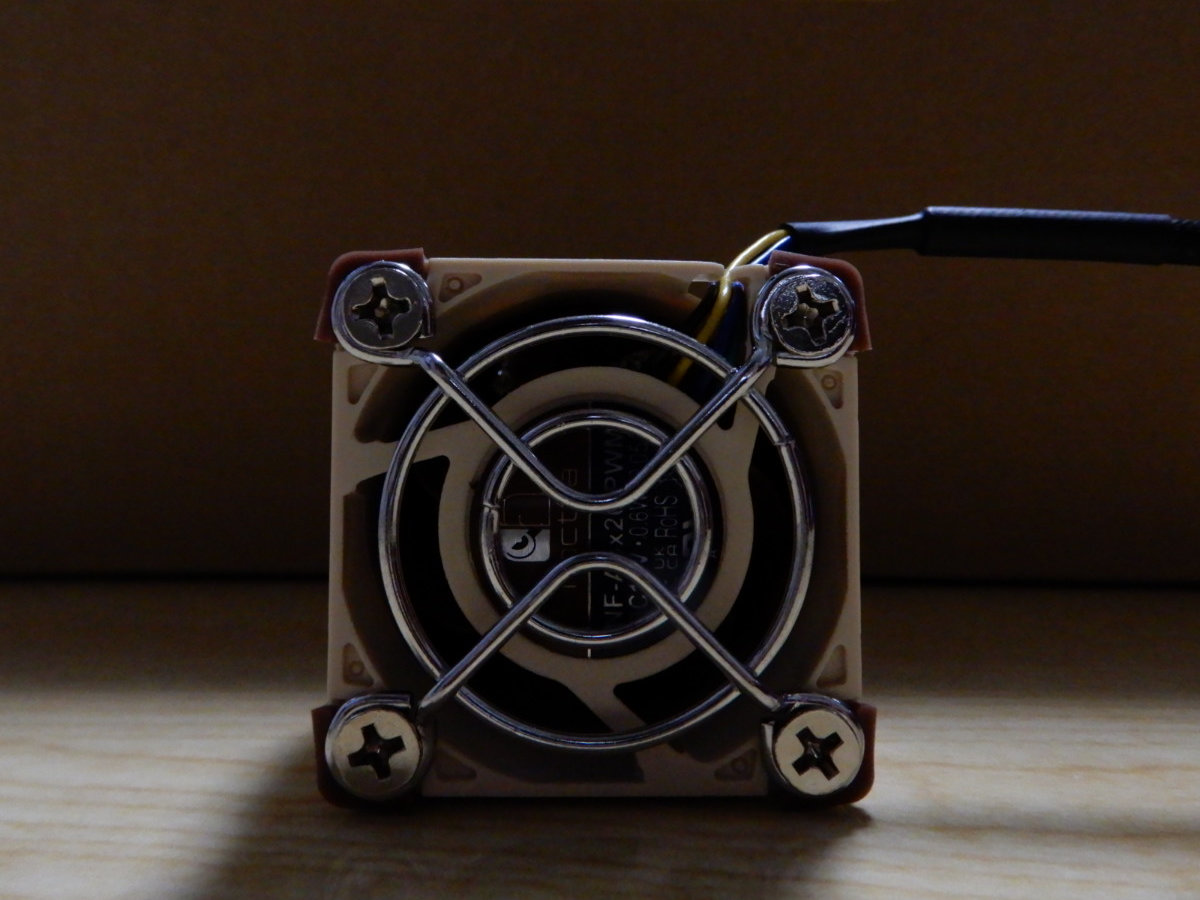

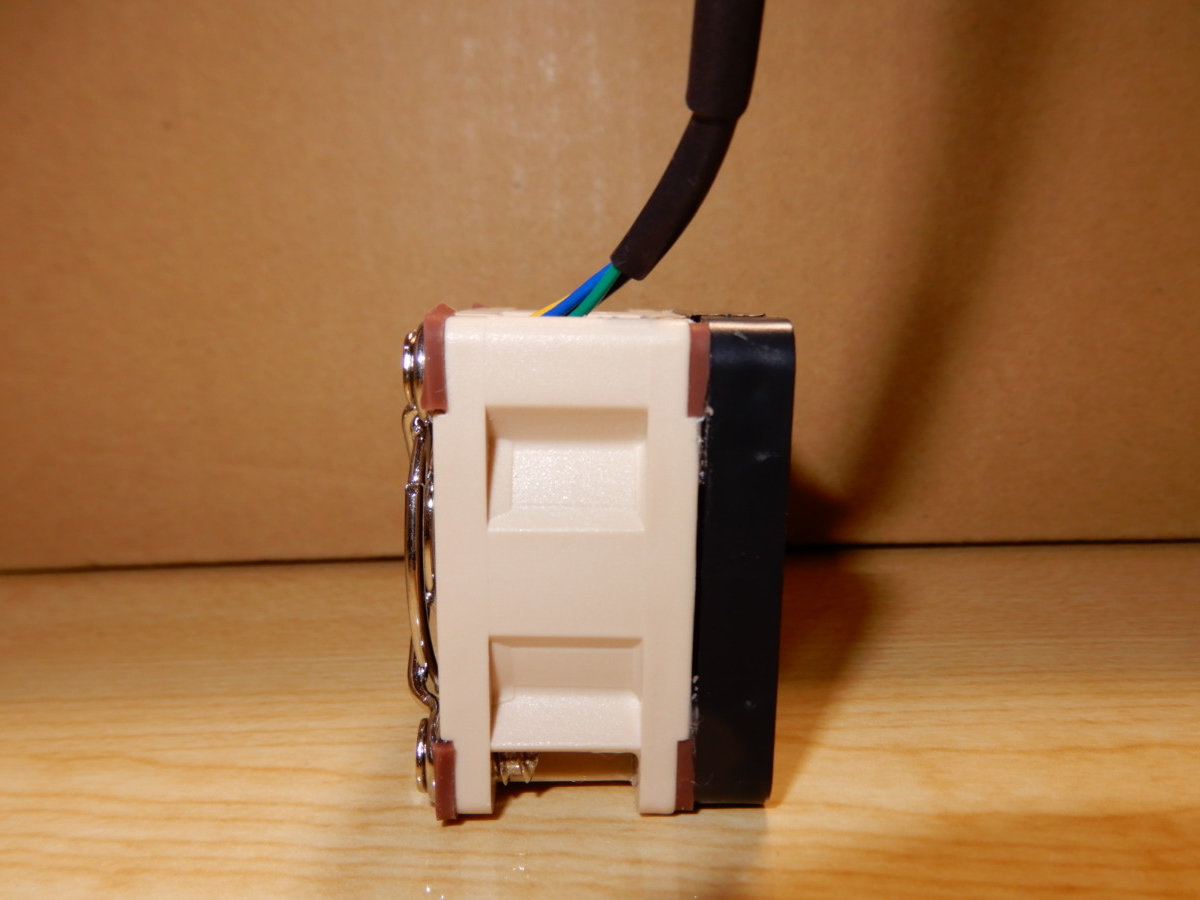

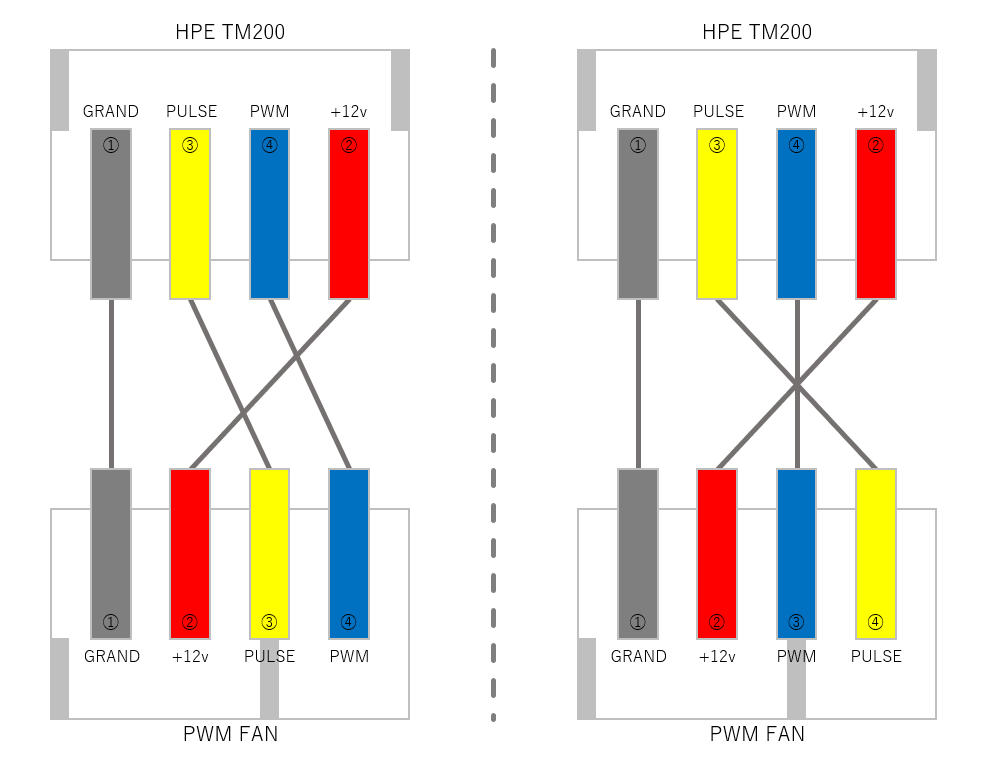

今回は利用していないが、基盤にファンコネクタやピンヘッダも付いているので、

蓋を開けっ放しで利用するなら信号線を直接引っ張り出す事も出来そうだった。

メモリスロットは1個しか無いのでデュアルチャンネルで動かす事が物理的に出来ない。

CPUの世代的にも大容量メモリは搭載出来ないので、筆者の様にルータ利用が良いと思う。

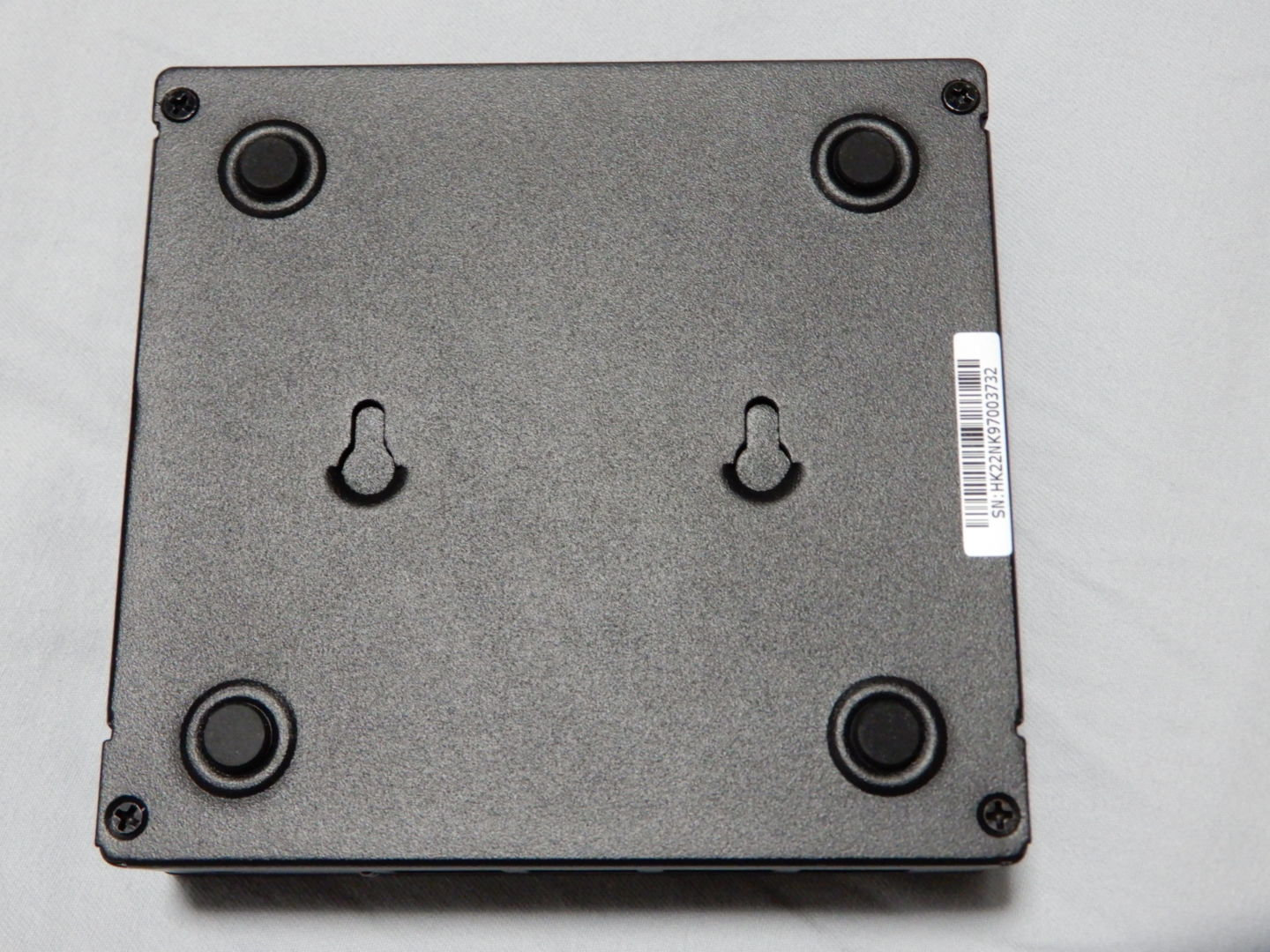

裏面はゴム足4個と壁掛け用のひっかけ穴が開いている。

前述の通り熱くなるので、平置きするなら下駄を履かせないと置いた場所に影響が出そう。

ACアダプタは汎用の2.0Aアダプタでジャンク屋を回れば売っている筈。

同じ型番の物はAlibabaでも売っているので壊れた時の最終手段は個人輸入になりそう。

………

OSのインストールもインストーラを使ってUSBブートさせる形となる。

BIOSに入るとブート設置を弄れるので、Windows同様にインストーラーを走らせられる。

要注意ポイントは、公式サイトにも書かれている通りNICがi211からi225にアップグレードされた事。

VyOS 1.3.xはi225に対応していないので、再起動時にNICのリンクアップを検出できない問題がある。

他にはブロードキャストとマルチキャストを飛ばせない等、物理層に近い問題が多い。

NICがリンクアップしない時はNICを一度disableにしてリンクダウンさせた後、

enableにしてリンクアップすると認識するので、再起動した後にひと手間加えれば利用できる。

起動しっぱなしなら問題無いのと、そもそもルータなので再起動はめったにしない事から許容した。

ブロードキャストとマルチキャストを飛ばせない問題は、筆者環境もルーティングに影響を受けた。

ルーティング構成を変更するのは避けたかったのとユニキャストなら通信出来る事に気づいたので、

ダイナミックルーティングをユニキャストで動作する様にして回避した。

トンネル上のパケットは普通にブロードキャスト・マルチキャストを転送できるのと、

宛先指定のユニキャストなのでトンネル自体は張れるので、

IPSec VPN/L2TPを通る拠点間のOSPFは従来通りのせっていで動いた。

………

クセが強いベアボーンPCではあるのだが、仮想ルータとして使うならド・ストライクの一品。

公式サイトを見るとドキュメントも整備されており、意外とコンテンツもしっかりしている。

VyOSが対応してないので使えないが、2.5Gbps対応NICなど高性能なので今後の拡張性も見込める。

また、Cloud Edgeよりは小型なので物理的な置き場に困らないのも嬉しい。

スペックが低いのでサブPC用途では辛いのと、

知名度が皆無なのでググっても利用している人が出てこず殆どの問題を自力で解決する必要があるが、

ルータで利用する場合などは候補に挙がる隠れた名機になりそう。

筆者も保守部材として数台確保したい程度に気に入った。

« 続きを隠す