2025年11月29日(土) - 21:29 | カテゴリ:

Linux

筆者が管理する自鯖はVPSとKVMのハイブリッド構成になっており、

その中の一つにProxmoxを使ったZFSミラー構成のサーバがある。

稼働してから4年経つProxmox鯖だが、2週間ほど前からSSDがエラーを吐くようになっていた。

自鯖とは言えディスク領域が吹き飛ぶのは悲しいので、

更新用のSSDを追加購入してSSDの入れ替え作業をやってみた。

参考にしたWebサイトは以下の3サイト。

Proxmox公式で公開しているドキュメントだけでも十分だが、

ZFSのtrim設定もしたかったので違うサイトも見ていた。

実際に打ち込んだコマンドは次の通り。

proxmox-boot-toolを実行するか迷ったが一応実行しておいた。

また、SSDを入れ替えたのでtrimも改めて追加設定した。

# ls /dev/disk/by-id/ -ahl

# sgdisk /dev/sda -R /dev/sdb

# sgdisk -G /dev/sdb

# zpool replace -f rpool /dev/disk/by-id/ata-CT1000MX500SSD1_(略) ata-WD_Blue_SA510_2.5_1000GB_(略)

# pve-efiboot-tool init /dev/sdb2 –force

# proxmox-boot-tool format /dev/sda2

# proxmox-boot-tool format /dev/sdb2

# zpool set autotrim=on rpool

# zpool get autotrim rpool |

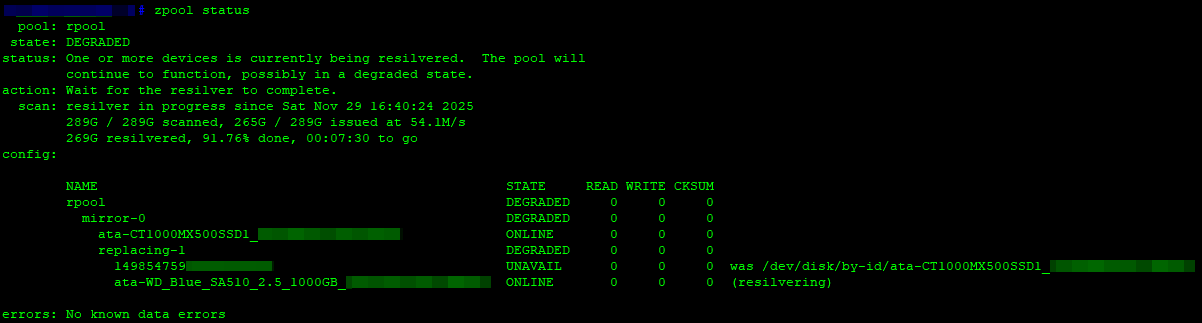

SSDを入れ替えてreplaceをしている時の実行画面がこちら。

300GBほどを同期するのに60~90分はかかっていたはず。

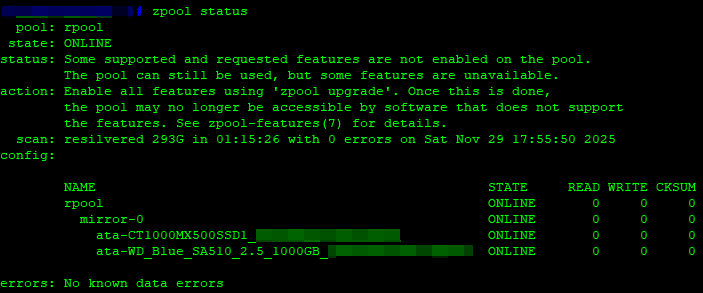

復旧後のステータス画面が以下のとおり、

SSDが別メーカーとなり気になるが近いうちに片方を変える事になりそうなので許容した。

仮想ゲストを稼働させつつディスク負荷をかけても問題は起きていないので、

挙動としても大丈夫そうだった。

………

想定外の出費となるのが非常に痛いものの、HDDとSSDは消耗品なので仕方ないと思う (´・ω・`)

落ちたらまずい主要サーバにはエンタープライズグレードのSSDを利用しているが、

全部をソレにするのは予算的に無理なので、コンシューマグレードの物を買い換えつつやり繰りしたいと思う。

« 続きを隠す

2025年11月22日(土) - 18:53 | カテゴリ:

Network

筆者が今までに構築した自宅ネットワークのい無線環境はCiscoを使っているが、

相性問題なのかCisco AironetとNintendo Switch2が接続できない事象が発生した。

無線APのデバッグをしたり色々と試してみたが繋がらなかったのと、

公式サポートに問い合わせもしてみたが未知の事象との事で解決が出来なかった。

ググるとAironetとSwitch2の組み合わせで無線接続が出来ない人が他にもいたため、

設定というより相性問題の懸念が強いと考え、ゲーム用の無線APを試しに仮設する事にした。

ヨドバシで売っている適当な無線APでも良かったのだが、

折角なら業務用の無線APを使いたかったのでCisco以外のメーカーを物色。

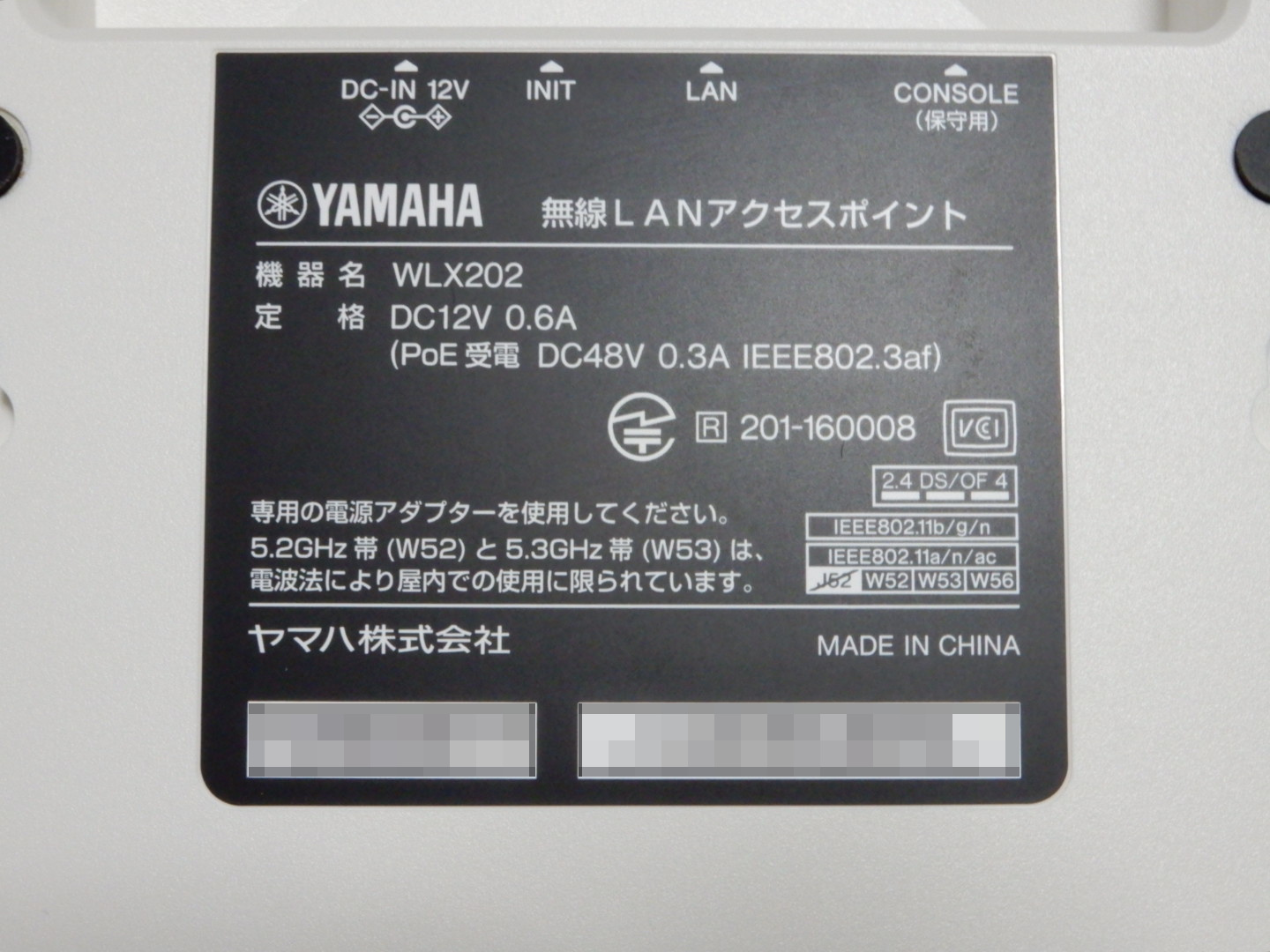

値段が手ごろな物としてYAMAHA WLX202が見つかったので試しに買ってみた。

届いた時はヤニやスレで汚れていたが、

今までにNW機器を買い続けてきたナレッジで綺麗にして元の状態に戻った。

私用タスクが山積みのため起動チェックしかしていないが、ひとまず動く事を確認。

WLXシリーズは初めて触るので未知数な所もあるが管理コンソールは弄りやすそうで、

Aironetのような謎の項目は見当たらずYAMAHAならではと感じた。

WLX202は意外と小型でA4サイズより少し小さい程度だったりする。

重量も軽くなっており、良い意味だと機能を最小限にする事で小型化・軽量化をし、

悪い意味ではコストカット感が否めないと思った。

自宅ネットワークでアンダーレイのインターネット接続点はYAMAHA NVRとRTXを多用しており、

YAMAHA製品は以前から使ってはいたりする。

そんな中でも無線とスイッチには手を出していなかったので今回を機に弄ってみたい。

RTXシリーズと連携も出来る様なので、シリーズで揃える事による集中管理も試してみたい。

事の発端はSwitch2がAironetに接続できなかった事だが、今回の機会をうまく活用したい。

« 続きを隠す

2025年09月20日(土) - 19:03 | カテゴリ:

Linux

以前からWordPressのプラグインでIndexNowの送付はしていたものの、

同期処理が都度発生するので改善したいと思っていた。

プラグインを乗り換えつつテストもしたが、しっくり来なかったため最終的に自力で作る事に。

という事で、Webmaster Toolsへ対応させつつ、sitemap.xmlの更新分のみIndexNowを送信するスクリプトを書いてみた。

サクッと作成したかったので、Qiitaで公開されていたsitemap.xmlを一覧化するスクリプトを使いつつ、

その情報をIndexNowとして送付できる様に外部スクリプトを作成して叩けるようにした。

………

作成したスクリプトは以下のリンクで公開したので、

Linux環境にダウンロードしてtar.gz形式のファイルを展開し、生成されたディレクトリを保存すれば動きます。

サンプル設定は、スクリプトを”/opt/indexnow”に保存するのを想定して書いてみました。

|

MD5: ec12f2402f988a784c6cd08bbb14eb98 |

サンプル設定をしているので、各々の環境に合わせて設定変更してから使ってください。

2サイト目以降も追加する場合は、SITEMAPとWEBSITEの変数添え字を”site2″のように変更すれば動きます。

| スクリプトの設定項目 |

設定内容 |

$SITEMAP{‘site1’} = ‘https://www.example.jp/site1/sitemap.xml’;

$WEBSITE{‘site1’} = ‘https://www.example.jp/site1/’; |

SITEMAP:sitemap.xmlを公開しているURL

WEBSITE:SITEMAPに対応する実WebサイトURL |

my $_PATH = “/opt/indexnow”;

my $_DATA = “${_PATH}/data”;

my $_FQDN = “www.example.jp”;

my $_KEY = “1234567890abcdefghijklmnopqrstuv”; |

$_PATH:スクリプトをインストールするディレクトリ

$_DATA:sitemap.xmlから生成したURLリストの格納先

$_FQDN:Webmaster Toolsに登録しているサイトドメイン

$_KEY:IndexNow登録用のAPI鍵 |

手動実行する場合はそのまま”submit.pl”を叩けば動きます。

スクリプトを定期実行するには、cronなどで”submit.pl”を実行してください。

………

実際に筆者もコレを1日2回実行して利用しており、

やりたかった事はこの時点で達成できたので筆者的は満足いく結果になった。

なお、IndexNowの送付が1日2回でリアルタイムにIndexNowへ通知したいケースもあると思いつつも、

頻度が高すぎると都度送信されてスパム判定されるリスクもあるため、筆者は1日2回の送信に落ち着いている状況。

IndexNowを使う効果の程はまだわからないが、Webmaster Tools管理画面の警告バナーが消えたのは良かった。

サクッと作ったので最適化の余地もあるが、

ガッチリ作ってもメンテナンスが大変なので今回はこの位にしようと思う。

« 続きを隠す