2023年03月04日(土) - 16:39 | カテゴリ:

Network

手軽に検証環境を組めるソフトウェアルータに浮気気味だが、

根っこはハードウェアルータ・スイッチが大好きな筆者。

電気代高騰の影響もありハードウェア好きには逆風が吹いているが、

実機が必要な検証の代表格にASICをフル活用した機器固有機能を使う物がある。

昨年の8月頃に”ns-lab BB”から退役したCatalyst 2960-Sは検証機でたまに使っているが、

夜遅い時間に起動テストするのは憚れるし何より電気代と場所も問題になる。

他の設備が排気ファンで轟音を立てているとは言っても、

ファンレス機器の手軽さには勝てないので良いスイッチが無いかと探していた。

そんな中、ふと見つけたのがCisco Catalyst 2960-Lだった。

ファンレスで48ポートなのがGoodだし、コレは何かのめぐり合わせと感じたので買ってきた。

………

中古で買ったネットワーク機器はコンデンサが破裂している物が稀にあるので、

本格的に流用するならクリーニングも兼ねてオーバーホールをする事が多い。

という事で『買ったネットワーク機器は分解せねば』となったので早速分解してみた。

今回の購入でCisco Catalyst 2960シリーズを半部以上制覇。

プラスシリーズとCシリーズは買った事が無いが、G・S・L・X・CXは弄った事になる。

2960は挙動が素直なのと、IOSが12と15に跨っているので動作検証に使いやすいのが嬉しい。

Catalyst 2960-LはSmall Businessに分類されるCisco製品で、ブランチオフィス向けのスイッチとなる。

他のCatalystスイッチと異なり、Web画面でカンタンに管理する事を念頭に置かれているのと、

筆者は使った事が無いが仮想スタック機能も搭載されているので、簡単な集中管理も出来る。

物理ポートは、RJ45×48とSFP×4のオーソドックスな構成。

業務用L2SWでは珍しく、管理用のFastEthernetが無い変わりに管理用USBポートが2個ついている。

良くあるシリアルコンソールもあるので、普段通りにロールオーバーケーブルを使って接続も出来る。

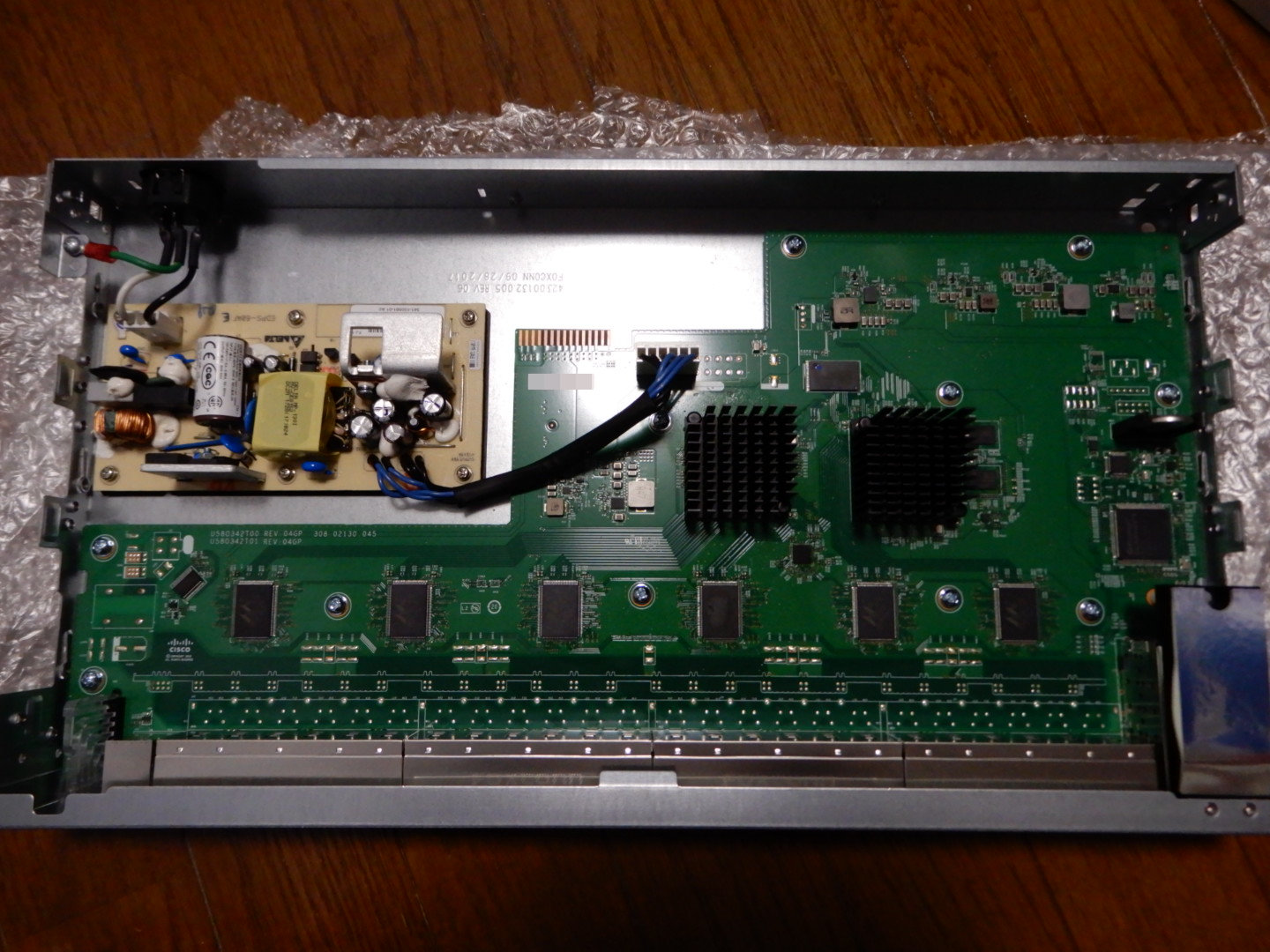

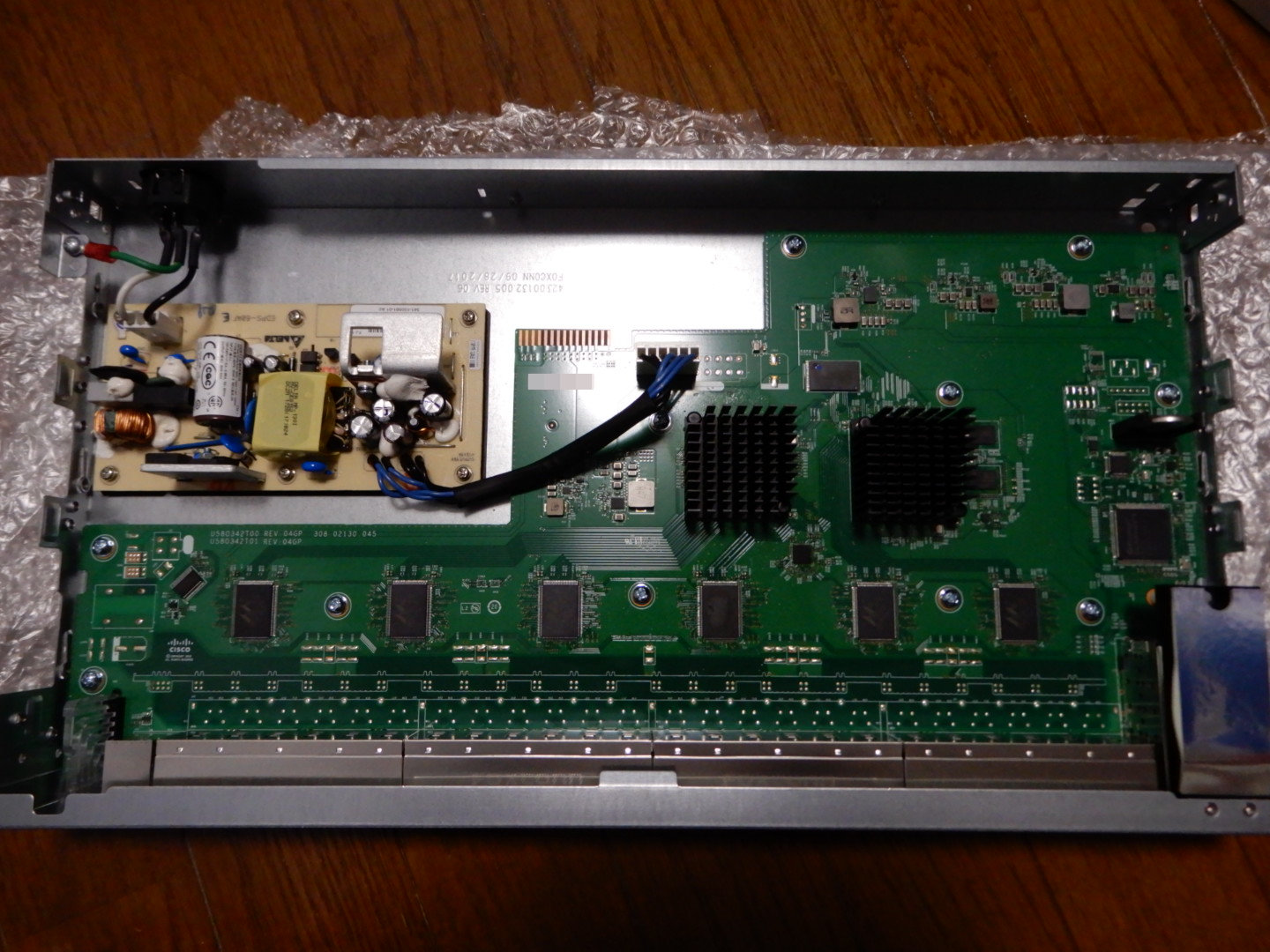

内部は電源を供給する基盤と、実際にパケットを転送するメイン基板に分かれている。

スカスカでメイン基板に個体コンデンサすら無いのと空きパターンが結構多く、

他のスイッチに設計した基盤を流用している様に感じた。

電源基盤は紙フェノールっぽい素材で、コンバータとアルミ電解コンデンサを使っている。

メイン基板に接続するケーブルが直付けでコスト削減の影響が見えるのと、

電源接続コネクタも半分が空きパターンなので別用途に設計した物を流用した様に感じる。

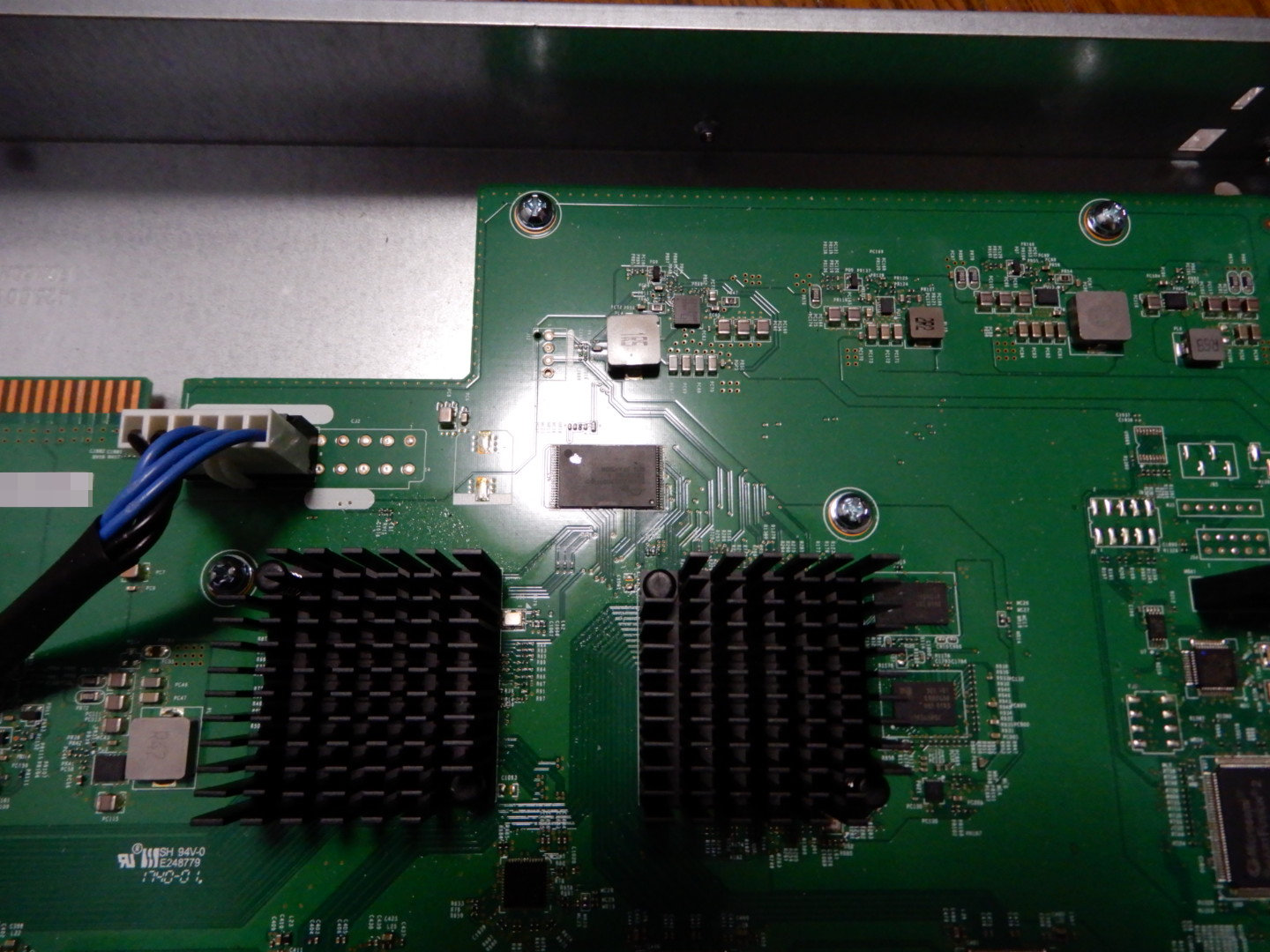

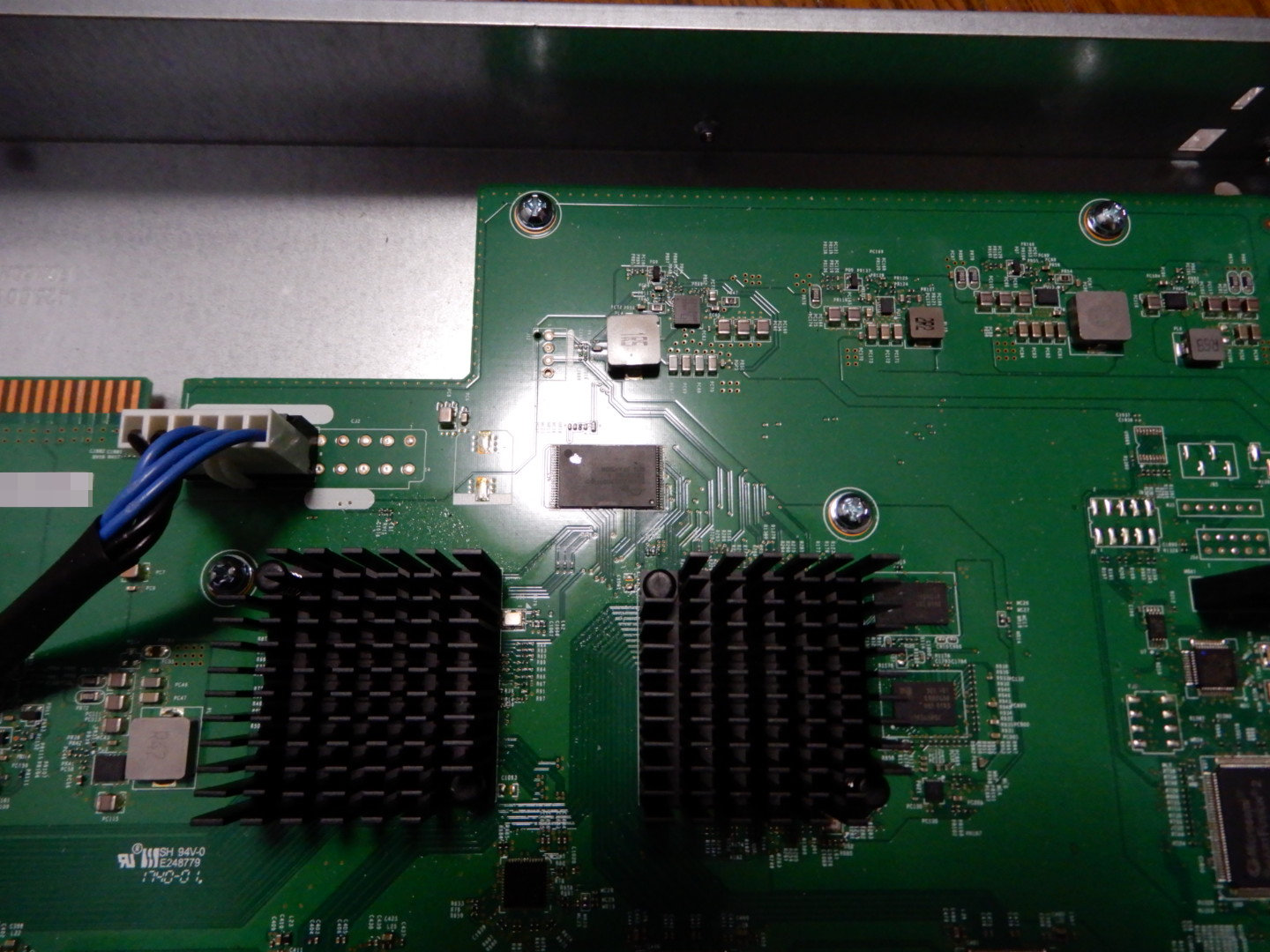

ヒートシンクの下にはスイッチ用のプロセッサが入っており、電源を入れると温かくなった。

チップはお馴染みのMarvell 88E1680-LKJ2を使っており、Catalyst 2960-Xと全く同じとなる。

部品実装数や基盤の複雑度は全く違うが、

チップ自体は同じなのでハードウェアレベルの転送速度なら2960-X同等と言える。

………

検証用スイッチなのでスネークテストまでは実施していないが、

曲がりなりにもCiscoなので早々壊れない筈。

一見すると自宅用途なら最強と思われるこの筐体だが、

唯一の問題は電源の設計が悪いのかコイル鳴きが酷かった。

排気ファンの低音は耐えられるが、コイル鳴きなど高音は勘弁して欲しいので、

やはり常設ではなく検証目的のL2スイッチになりそう。

L3ルーティングがソフトウェアルータに移ったとしてもアンダーレイには物理が必須なので、

ある程度は物理装置の知識も付けないと太刀打ちが出来ない。

IaaSのみ触っているならL2知識は不要論もチラホラ聞くが、

直接見えないIaaSだからこそ物理に近い部分を熟知しないとトラブった時に対応出来ない。

別途、自宅ラボで進めている仮想ルータ検証でトラブってL2知識をフル活用した事もあるし、

知識技術系のネタを継続で弄っていきたいので、今回の物も駆使してネタを蓄積する予定。

おもちゃとしては高いのでその分を使い倒したい所。

« 続きを隠す