Q『なんで、Bluetooth対応の物買わなかったの』

A『自宅のみで使うのと、そもそも自分の携帯電話がBluetooth非対応。しかもiPod classic使いなので青葉イラヌ』

そもそも、なんで無線ヘッドホン(イヤホン)なのかと言うと、

自分のスタイルとしては、

1). 宅内で音楽聴きながら

2). 各部屋移動しつつ

3). ノートPC片手にターミナル叩く

4). が、近隣の迷惑(スピーカー大音量)はやりたくない

という我儘がある為に手放せない背景があったり。

あと、単純にお手洗い行く時とかにヘッドホンを外したりするのが面倒臭いという横着も…

その為、今回ブツを購入するに当たっての必須条件なのが、

1). 2.4GHz帯無線ヘッド(イヤ)ホン

2). 他の同帯域製品(無線LANとか電子レンジとか)を自動で避ける

3). 軽い

4). 音漏れしにくい(=オープンエアータイプはNG)

5). 自宅の音声系統の都合上、光オプティカル入力必須

という5点に絞った結果、

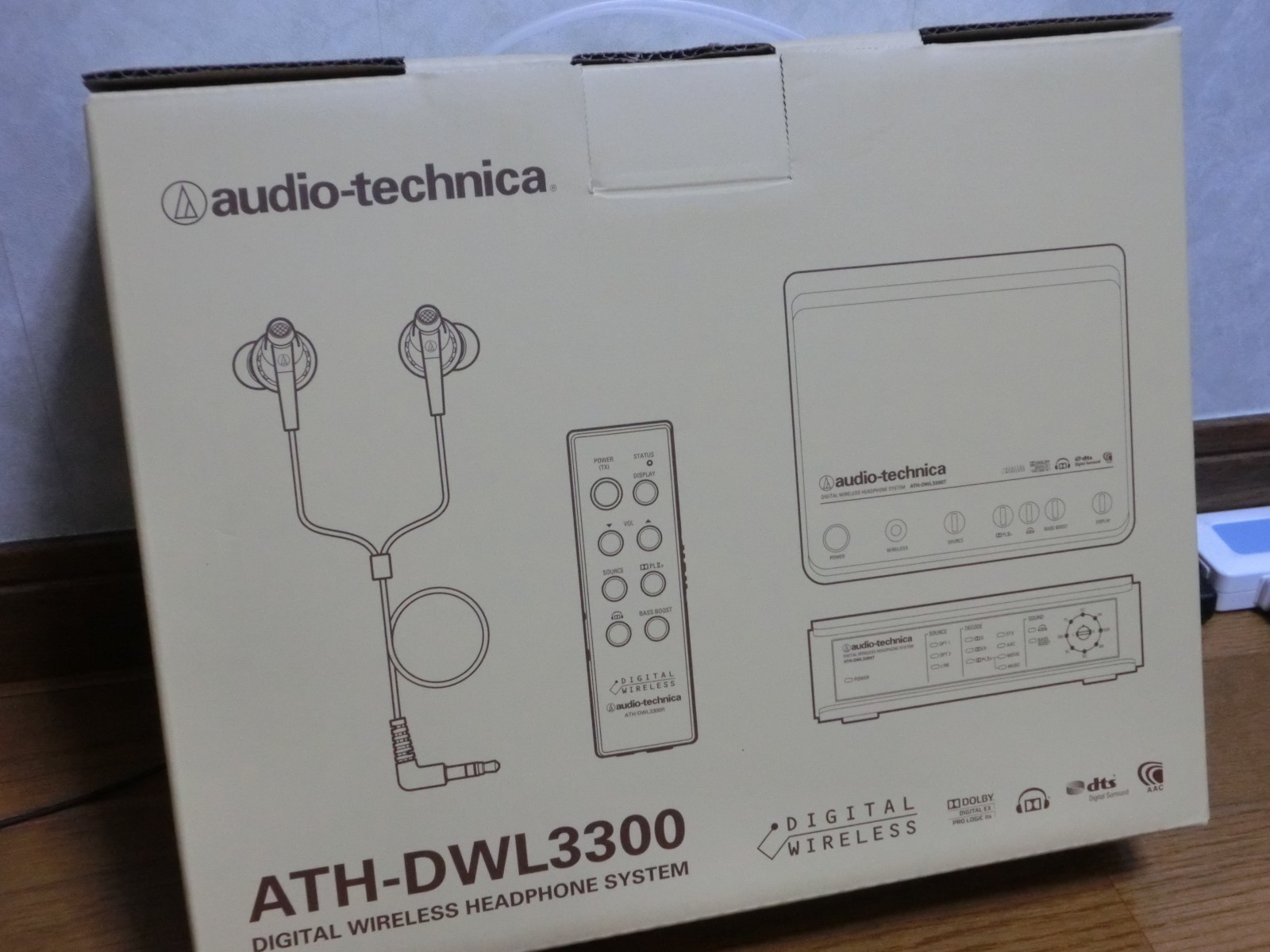

"Panasonic RP-WF7-K"か、"audio-technica ATH-DWL3300"の二択までは絞り込む事が出来た。

その上で、有線ヘッドホンとしてATH-A900Xを使っている事もあり、

audio-technica製品に対して個人的信頼度も高かったので、今回はDWL-3300をチョイスしてみた。

………

スペックとかはオフィシャルを見た方がわかりやすいので割愛。

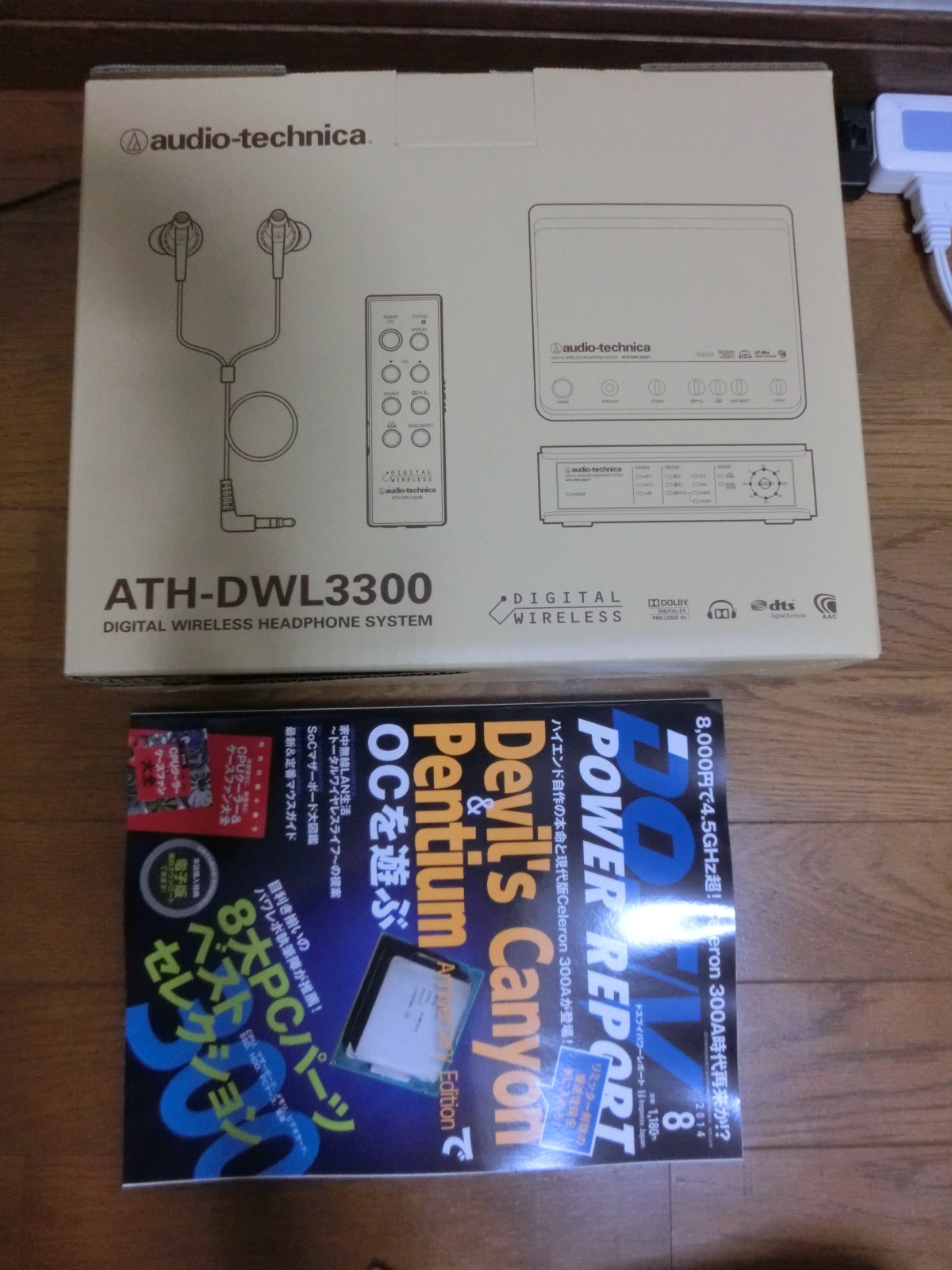

DOS/Vパワレポは、梱包箱の比較として置いてみた。内容物が多い割に、外箱はスマート。

内容物一覧。

ターミナルはかなり小さい。第一印象は『Nano-ITXママンケース…?』だった。

レシーバーの方は、片手で握る事が出来る大きさ。そこらへんはちゃんと考えられているな~と思った。

イヤホンは色が黒なので、埃が目立つ目立つ(´・ω:;.:…

ジャックの大きさは3.5mmサイズ。

充電用のACアダプタはターミナル・レシーバーで同じ物を使用。

なので、同型番同品が二つ付属している。

交換用イヤーピースは右写真の物が付属。

左から[XS/S/M/L]の4種類が付属していて、初期状態ではMサイズが付けてある。

………

付属品一式で使ってみた印象だと、『音デカイな』という点。

というのも、イヤホンのインピーダンスが16Ωと低めなのと、

イヤホンという事で鼓膜に直接響きやすい事も関係あるのかもしれない。

レシーバーの操作性は申し分無し。片手でスッと持って操作できる点は気に入った。塗装もつや消しで良。

サラウンド効果は、ピアノ音とか生楽器系の時に付けると面白い様にサラウンド効果がかかる。

が、ここは人それぞれ好き嫌いがあるだろうし、実際に視聴して決めるのが良いかと。

自分は"PLIIx-MUSIC"モードが気に入った。fripSide曲と合わせると迫力が、こう凄くて( ゚д゚ )クワッ!!

気になる無線の到達度も申し分無しだった。

自室内に、無線LAN(2.4GHz)+無線マウス2つ+PS3コントローラーを同時使用した状態でも音が到達。

流石に無線チャンネルがカツカツになってくると、補足するまでに時間はかかるのだが、

ブツ切れとか常にホワイトノイズという事は無かったので凄く満足した。

が、無音状態で何も再生させずに待機させるとホワイトノイズが乗ってしまうのは、

無線ヘッドホンの宿命なのだろうな(´・ω・`)

その点は、ヨド○シカメラで視聴したどの無線ヘッドホンに対しても発生していたので諦めるしかないのだろう。

………

で、レシーバーに他のヘッドホン(今回はATH-A900X)を付けた場合も問題無く使用出来た。

というよりも、こっちの方がインピーダンスの関係から音量操作しやすいし、

頭へのフィット感が高いのでより没入出来る。

インピーダンス激高なヘッドホンだと音量が小さくなりすぎてしまいそうだが、

ヘッドホンインピーダンスが40~60Ω程度なら問題無さそうな出力を(レシーバーが)持っていた。

実際、オフィシャルサイトに『推奨インピーダンス:16~64Ω』書いてある点からしても、

範囲内に収まっていれば付属以外のヘッドホン使用は問題無いだろう。

………

まだ、使い出してから3日程しかたっていない為、長期的な使い心地はまだ判断出来ないのだが、

機械的動作で気になった点は今の所無かった。

強いて言うならば、レシーバーの充電池を

内蔵型リチウムポリマーにするのではなく、単4×2で充電式とかにして欲しかったのと、

レシーバーに音量とかステータス表示用7セグディスプレイが欲しかったのは高望みか…

ともあれ、ATH-DWL3300を今後使っていって特性を見極めつつ、

今後のエ○ゲソングライフを十分に楽しむ為の武器にしたい所。

~ お ま け ~

今まで使っていたONKYOのMHP-AV1。こんなになるまで頑張ってくれてありがとう…

途中、充電池のヘタリで交換を2回行ったけど十分に保った方だわね(´・ω・`)

« 続きを隠す