2022年10月29日(土) - 23:28 | カテゴリ:

雑談

fripSide Phase3になってから早よ半年、心機一転してPhase3のライブツアーが始まった。

satさんも言っていたが、歌手としては1年目になるお二人が場慣れする目的もあるのか、

久々のファンミーティングに前哨戦として参加してきた。

ファンミーティングの通り、

オフィシャルファンクラブに参加している人で当選した場合のみ見れるスペシャルイベント。

ファンイベントなので物販とかも無く裏イベントのイメージが非常に強かった。

筆者もファンクラブに参加しているが、なんとか当選して参加。

当日、周りの人の会員証を見せてもらったらプラチナランクの人ばかりでビビった。

ミーティングの内容は前半がトークショーで公判がミニライブの構成だった。

ライブなら曲を聴いてなんぼだが、トークショーの雰囲気も同じく好きなので筆者は楽しかった。

今回はPhase3という事で何も知らないのもあったのと、

ファンからの質問回答コーナーもありトークショーメインのイベントをやってくれたのは嬉しい。

ミニライブのセットリストは次の筈。

記憶を頼りに書いているので間違えている可能性が高く、参考レベルのメモ書きとして書いておく。

- dawn of infinity

- (トークショー)

- BLACKFOX -version 2022-

- transitory orbit -version 2022-

- Flames

- an Effect of Fate

- infinite Resonance

この記事を書いている10月29日に開催されたライブツアーの京都公演も参加したが、

書くのに時間かかりそうなので後日レポート予定。

まだまだ始まったばかりだが、無理なく他とのスケジュール都合が付いたら参加して非現実を体験していきたい。

« 続きを隠す

2022年10月22日(土) - 20:55 | カテゴリ:

Linux

5月にリリースとなったRHEL9を弄って感触を試しているのだが、

Ansibleから設定変更しようとしたら嵌ったので備忘録。

“ns-lab BB”はRHEL7系(CentOS7)を始め複数のディストリビューションを使っており、

互換性維持の為にSSH用の公開鍵もワザと暗号強度を下げている。

コレが問題でAnsibleからRHEL9を操作しようとしてもSSH接続が出来ず確認に時間がかかった。

原因は明確でRHEL9でCryptographic Policieが変更となった為。

デフォルト状態ではCentOS7の標準公開鍵と互換性が無かった。

解決するのは簡単で、暗号鍵を対応している物にするかポリシーをLEGACYに変更すれば良い。

# update-crypto-policies --set LEGACY

Setting system policy to LEGACY

Note: System-wide crypto policies are applied on application start-up.

It is recommended to restart the system for the change of policies

to fully take place.

|

アプリケーションの再起動が必要となるので、

手っ取り早くOS自体を再起動すれば変更後のポリシーが適用される。

2022年10月15日(土) - 18:22 | カテゴリ:

Network

普段使いの自鯖環境にもちゃんと無線LANを構築してあり、いまはAironetが稼働中だったりする。

無線LANは技術進歩が速く業務用の無線APで追いつくのは難しいので、

本番環境は買い替えずに必要になったら検証機を追加購入してきた。

そんな中でも、IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)のAironetで動作検証をする必要が出てきたので、

必要に駆られた言い訳としてCisco Aironet 3800を買ってみた。

無線APは下手に分解すると技適にぶつかるので購入メモのみ。

普通のプラスドライバーで開けない様に特殊ネジが使われている。

Aironet 3800はCiscoからも

EOS情報が出ているが現役で使える機種なのであまり市場に出ない。

それでも昨今のテレワークブーム影響なのか、オフィス縮小影響で纏まった数が出る事があり、

業務NW機器界隈を覗き続けて安くて状態が良いものを無事にゲット出来た。

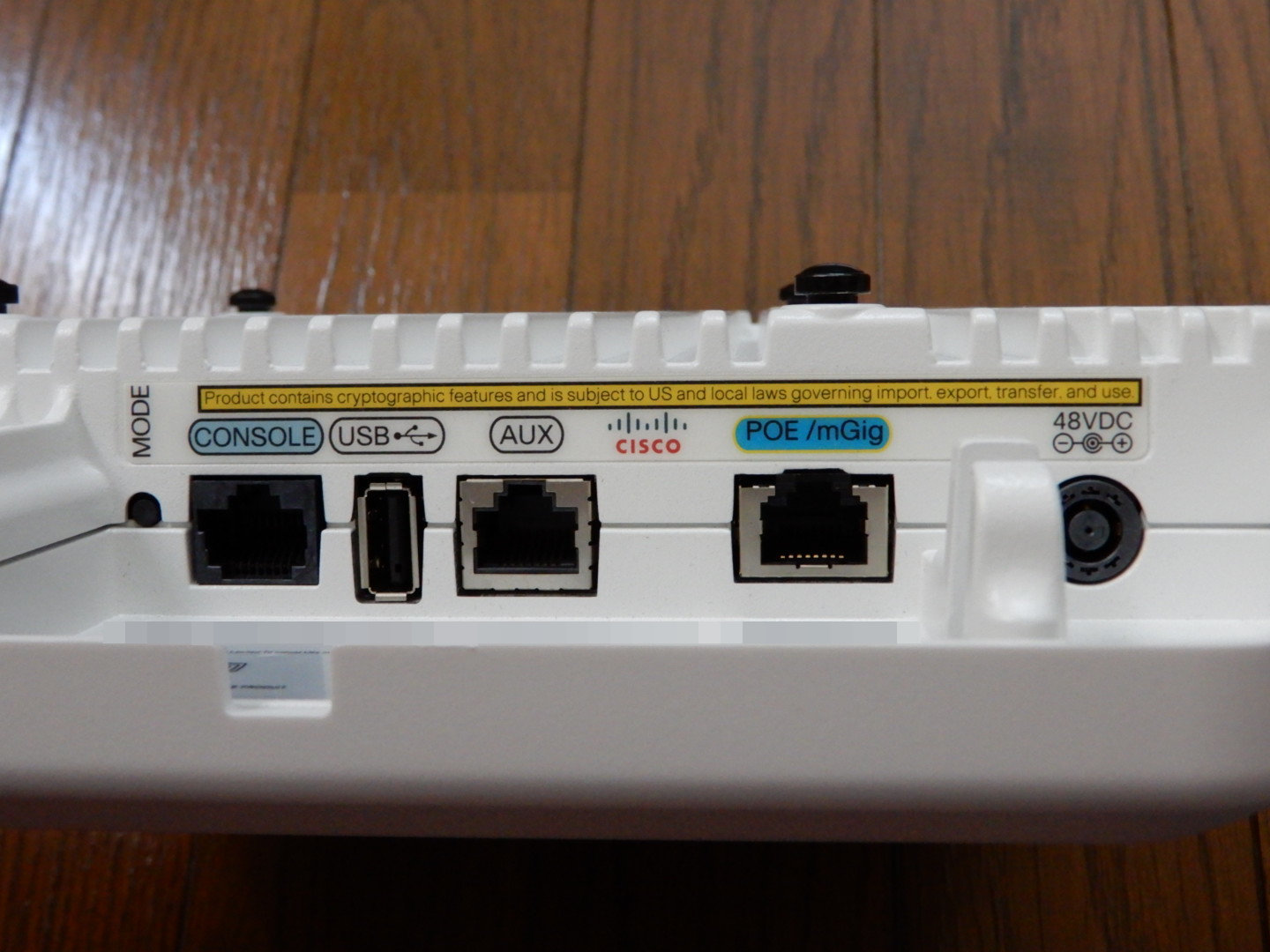

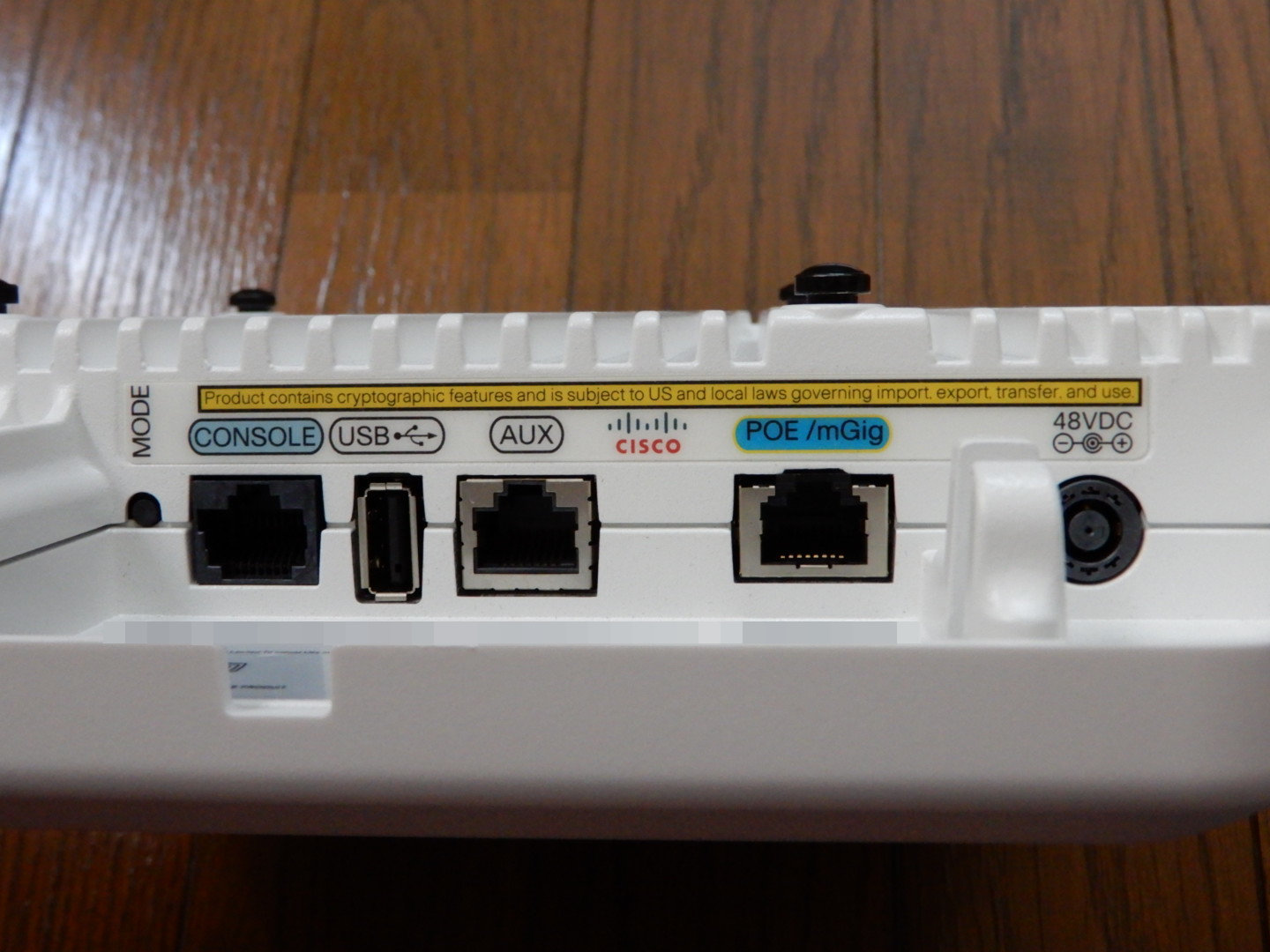

マルチギガビットなのでポート名もmGigラベルだが他はいつも通りのConsoleとAUXだった。

外部電源を使う場合は48Vの専用ACアダプタを使えるが、

AironetならPOE+で汎用的に接続した方が良いと思う。

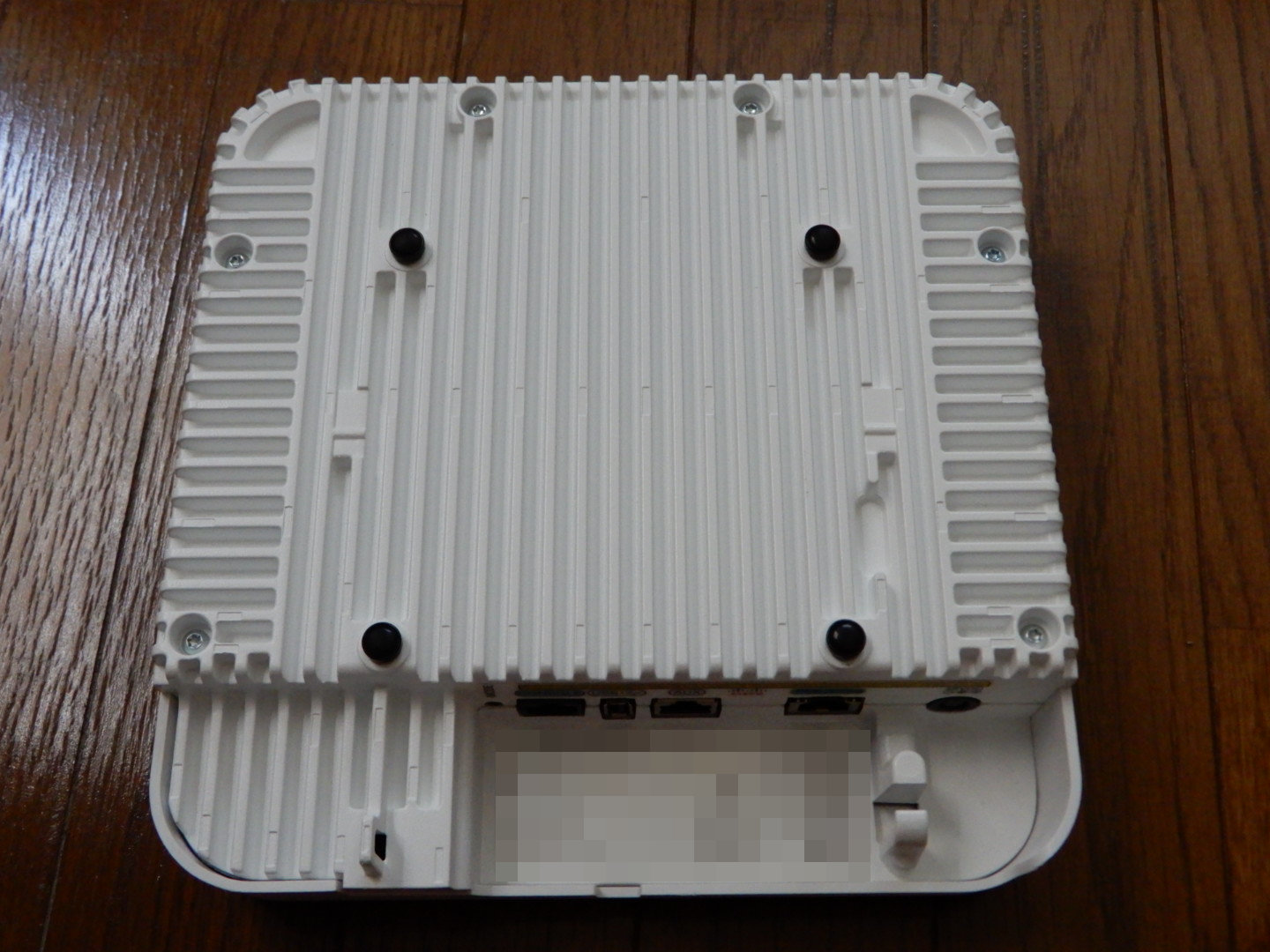

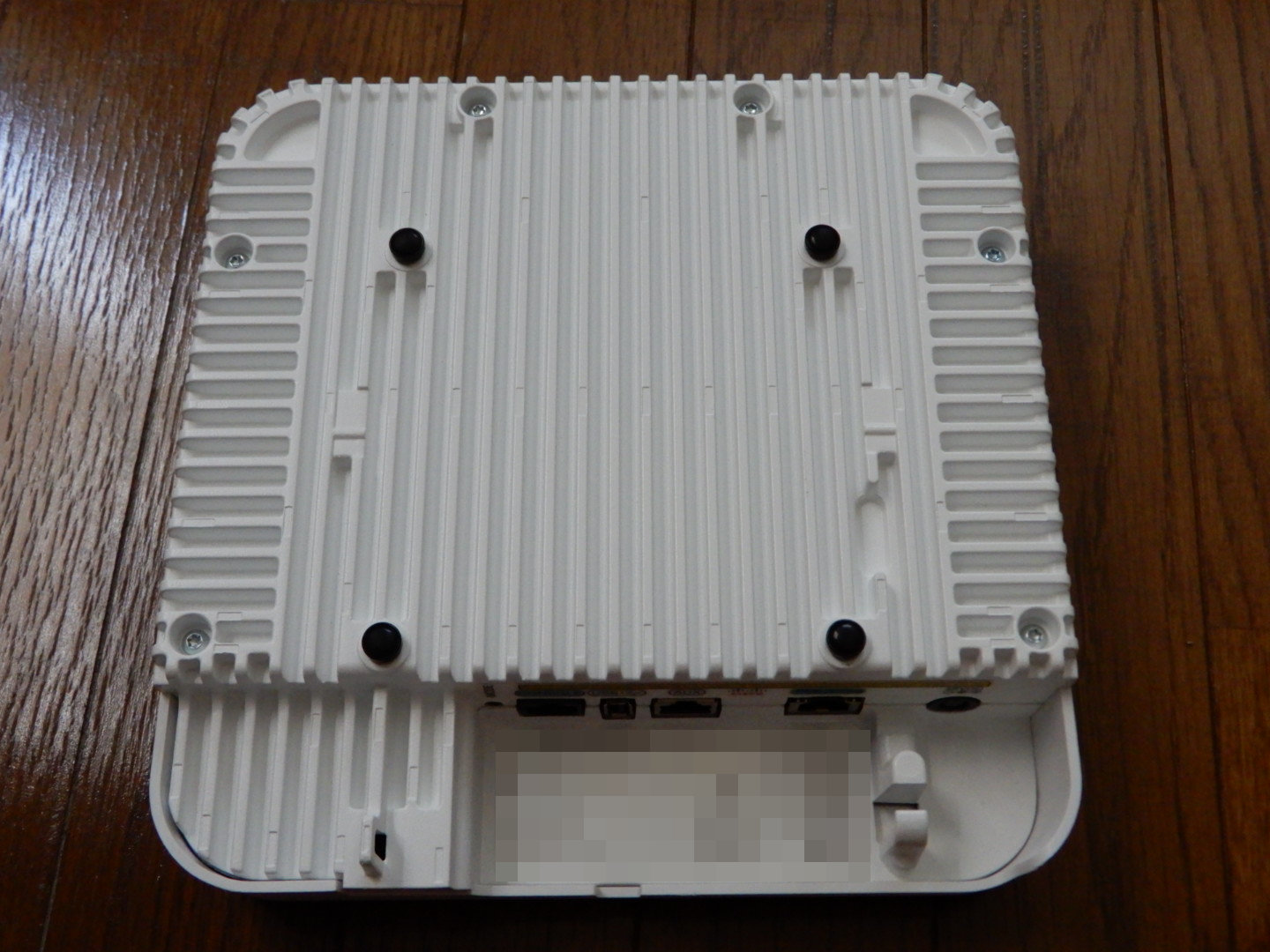

裏面は放熱用にヒートシンク状の切り込みが入っている。

写真だとわかりにくいが金属素材で出来ていたので、それなりの放熱性を確保出来ていそう。

下位モデルのAironet 2800は切り込みが無くてのっぺりしているので、

4×4 MIMOによる発熱増加を効率的に冷やす為の配慮だと思う。

実際に動作検証で使い始めたがAironet 2700/3700シリーズと違う部分が多く四苦八苦中。

コマンドは大差ないがGUIがまるっきり変わってしまったのが痛い。

金銭余裕は無いが時間余裕がちょっと出来てきたので弄りながら慣れていきたい。

« 続きを隠す