REALFORCE R3のメリットは、

第一世代のREALFORCEに近い作りなのにキータッチは第二世代REALFORCEに近い所。

キーを高速で打鍵すると『スココココ……』と心地よい音を出しつつ入力でき、

これだけでも良い買い物をしたと実感できる。

R3シリーズのウリはAPCなどカスタマイズ性も高い点にある。

筆者はキーボードとマウスをデフォルト状態で利用するのでカスタマイズ性は気にしないが、

設定を作り込むのが好きな人は作り込むのに熱中出来ると思う。

箱を開けた状態がこちら。

R3HA11はケーブルが本体から取り外した状態で梱包されているのでそのまま持ち上げる事もでき、

ケーブルと初回の単三電池は箱の隙間に収まっている。

USBケーブルは『Type-A ⇔ Type-C』の混在型だったので市販の物でも代用は出来そうだった。

箱から空けた状態がこちら。

REALFORCEを触った事がある人なら見おぼえのあるシルエットだと思う。

………

キータッチはREALFORCEの静穏キーに似ているが、今までに触ったキーよりも軽い気がする。

筆者は45gの押下圧を愛用しているが第ニ世代はもう少し固い押下圧に感じ、

R3HA11は軽めにセッティングされているのか高速打鍵寄りと思った。

APCを弄れば第ニ世代のキータッチに近づける事も出来そうだが、標準の2.2mmにして様子見する事に。

重めにしたい場合は3.0mmに変更したり、プレートを入れたカスタマイズに興じても良いかもしれない。

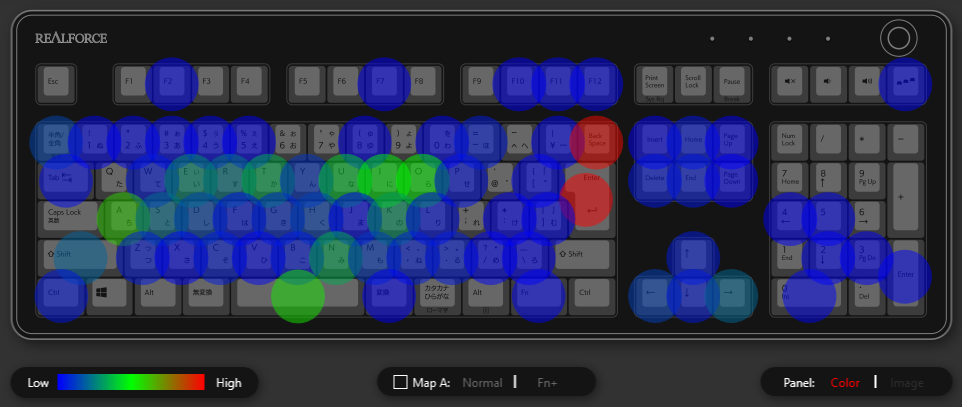

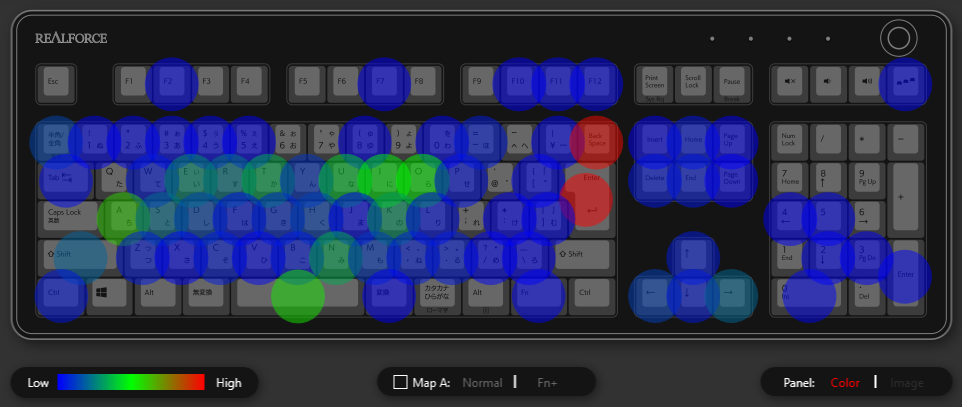

他に面白い機能だとキーボードのヒートマップ機能があり、

打ち込んだキーの回数に応じ何処のキーを良く使うのかを可視化出来る。

実際にこの記事を打ち込んでいる時のヒートマップを表示したら上の様になった。

筆者は文字を頻繁に変換しつつEnterキーで確定させ、

多く入力した箇所をBackSpaceで戻す事が多いのだが、ヒートマップでも顕著に出ていた。

趣味で書き上げるブログ記事と仕事で打ち込むキーでは大きく差が出ると思うので、

まずは一週間使ってどんな物なのか試してみようと思う。

改善してほしいのは電池残量が分かりにくいのと電池減りが早い所。

また、Bluetooth接続だとREALFORCE CONNECTに接続出来ないのも改善して欲しい。

専用のUSB接続ドングルを使っても良いのでコレはなんとかして欲しい。

………

REALFORCEはキーボードの中でも高い部類かつ一般人が見たらドン引きされる値段と思う。

その分、打ち心地は極上で気に入ったモデルを探し出せれば一生物のキーボードになる。

何にお金をかけるかは人それぞれだが、

仕事で普段からキーボードを触る事が多い人は是非とも高級キーボードを一度触ってみて欲しい。

REALFORCEは元より、メカニカルやメンブレンなど複数のキースイッチが存在するので、

一生物のキーボードを片手に文字を打つ事も楽しくなると約束する。

« 続きを隠す