2018年02月10日(土) - 22:52 | カテゴリ:

Linux

自宅WEB鯖をActive/Active構成に変更した際、

WebRootの保存先として検証していたGlusterFS。

当時は自鯖スペック・利用用途・ディスクI/Oの関係でパフォーマンスが出ず、

本番導入を断念して放置していた。

今回、CloudGarageに新メール自鯖を構築するにあたり、

メールの保存領域も冗長化したかった。

普通のメール冗長化ならActive/Standbyでレプリケーションをかけるか、

rsysnc辺りでデータをコピーするのが常套手段だと思われる。

業務利用なら安定性重視にすべきだが、

「自宅サーバで常套手段を取ってもつまらないな~」と思いつつ構築を進めている昨今だが、

ふと、以前は断念したGlusterFSを活用出来ないかと思い立ち、リトライしてみる事にした。

wiki:GlusterFS

まだ構築を進めている最中なのでどれだけの性能が出るか未知数ではあるが、

SSDを使ったVPS上に構築している事もあり、それなりの性能が出た。

ただ、詳しいベンチマークまでは取っていないので、

サーバの基礎構築とチューニングが終わり次第取ってみようと思う。

2018年01月20日(土) - 21:37 | カテゴリ:

Linux

次期ns-labメール鯖をどうしようかと、色々なVPSを巡り歩いていたのだが、

twitterで偶然流れてきたCloudGarageが面白そうだったので仮契約をしたのが昨年。

機能は必要十分、標準でLSLBを使えるのが今回の利用用途とも合致していたので申し込みを行い、

在庫補充を待つ事数週間、遂にインスタンスを購入出来たので使ってみた。

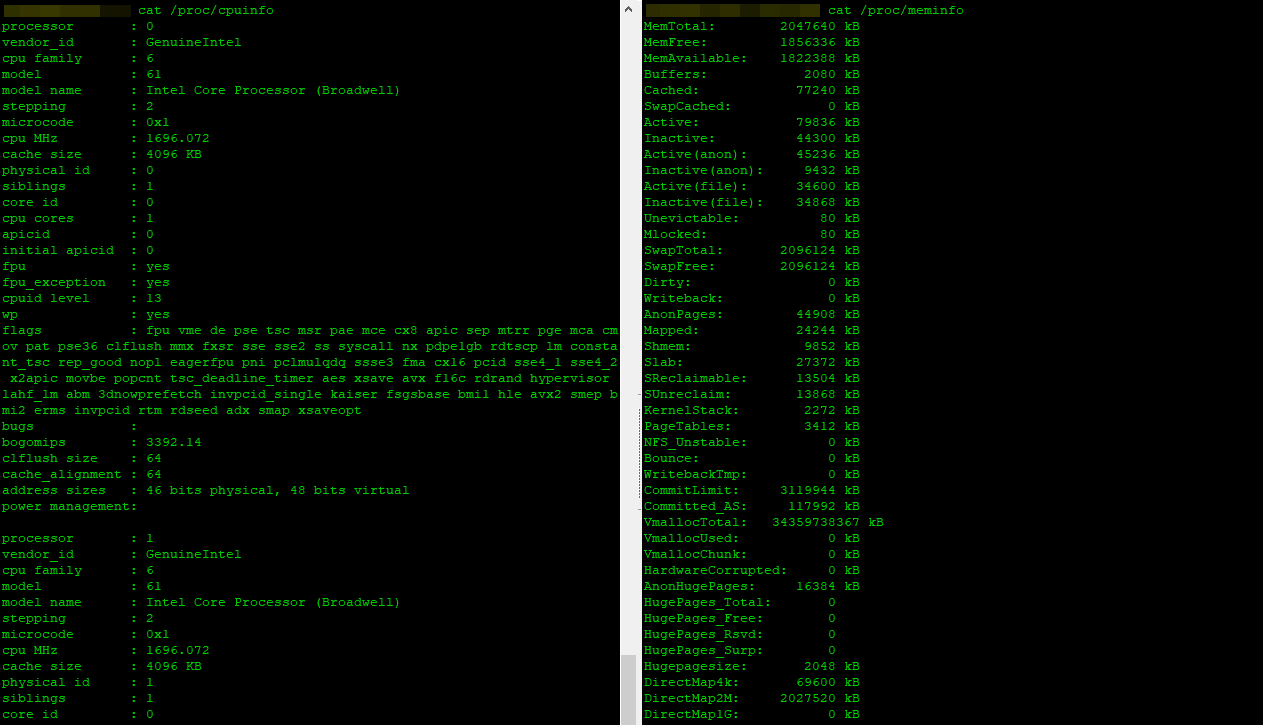

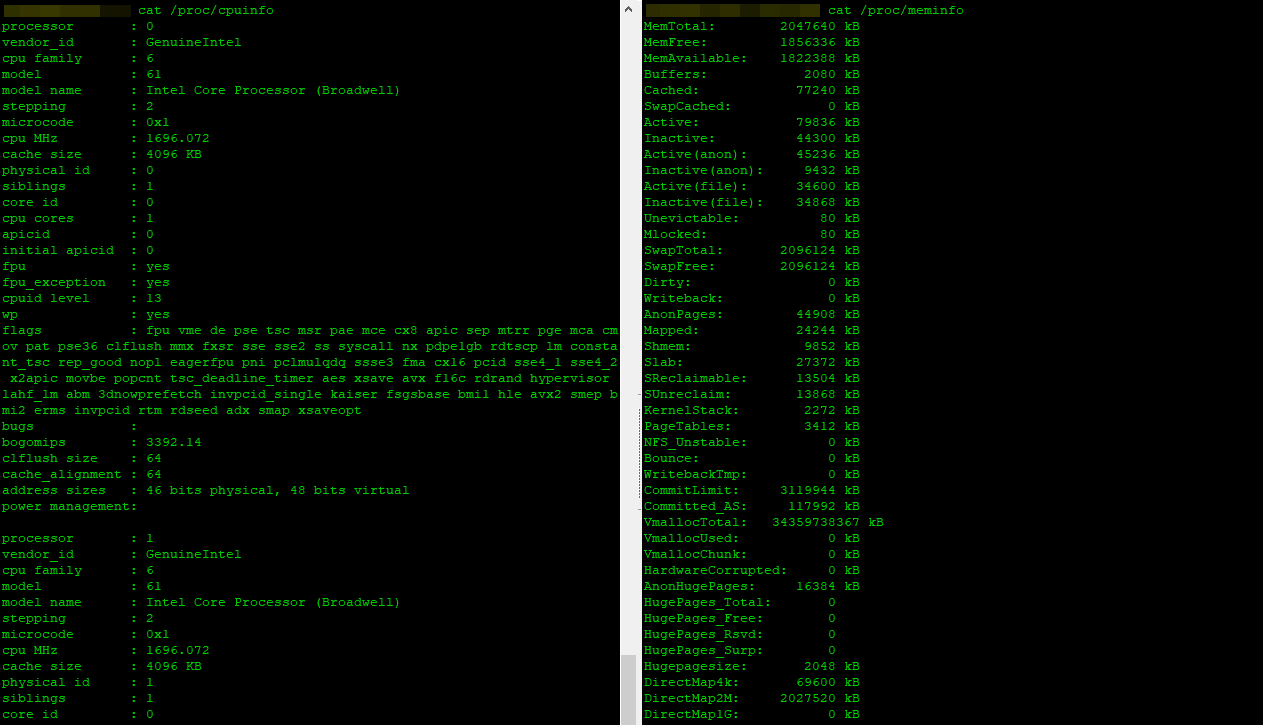

ひとまず、cpuinfoとmeminfo見てみた。

仮契約時はOpenStackで隠蔽されていたのだが、

本契約した後、放置してたらいつの間にか表示されるようになっていた。

まだ使い倒していないのでなんとも言えないが、負荷を掛けてもそれなりの応答を保っている。

ディスクは基盤側でSSDを採用しているだけあって、I/Oはそれなりに良かった。

今後、メール自鯖をVPSに移す課程で色々と動作テストが必要になるので、

気付いた点があったら、都度レポートにしていこうと思う。

2017年11月18日(土) - 18:37 | カテゴリ:

Linux

以前購入したCrystalSignalPiを弄ろうとは思いつつも、

別の自鯖障害が立て続けに発生して手を付けられずにいた。

それらも1ヶ月程で粗方潰し混んだので、スクリプトをサクッと作成して連携してみた。

実際にアラートを発生で光らせてみた。

写真じゃわからないが、10秒ほど点滅で光るようにしてある。

zabbixからパトライトを光らせるスクリプトがそこら中で公開されているので、

今回はそれらを参考にしながら使い慣れたperlでサクッと作成。所用時間・3時間程度

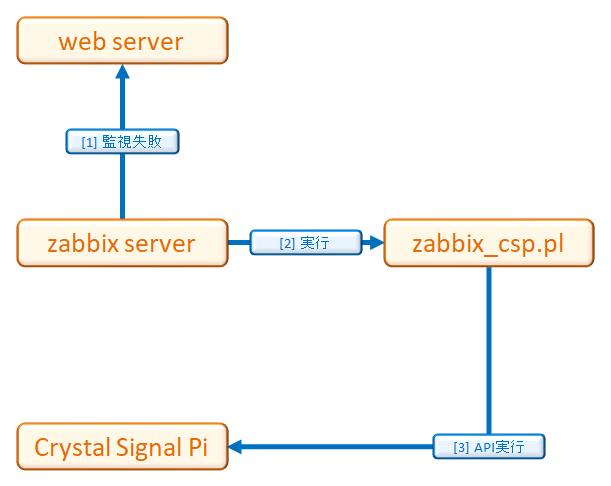

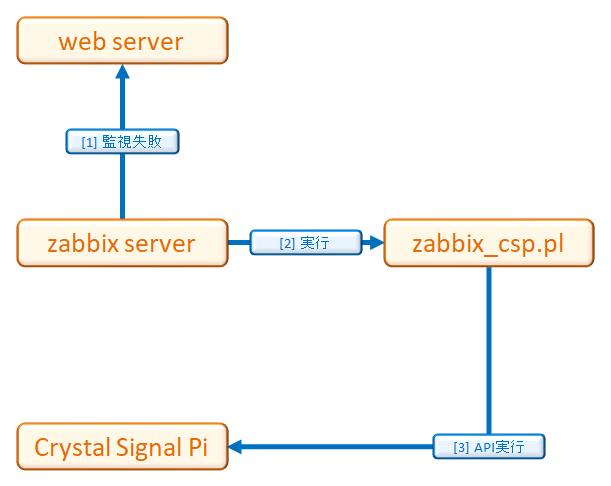

仕組みは簡単で、zabbix serverから適当なサーバを監視しておき、

アラートが上がったタイミングでalertscriptsに設置した自作スクリプトを実行し、

CrystalSignalPiのAPIを叩く形にした。

作成したスクリプトは現物をwikiに掲載したので、

使いたい人はソースをコピペしてご利用下さい。

………

zabbixとの連携方法は色んな所で公開されているので省略

ただ、上記のスクリプトはアラートレベル事に引数で処理分岐させる構造なので、

自鯖ではレベル事にアクションを登録してみた。

一応、アラートを強制停止させるクリアアクションも作成。

ns-labだとアラート内容によってアテンション先が微妙に変化する事情もあり、

結果として上の方法で落ち着いた。

登録内容を簡略化する場合、アクションを1つだけにしてzabbixのマクロを使いつつ

アラートレベルを引数で渡してあげるのが良いかも。

………

1週間テスト稼働させた所、アラートバースト時に光りすぎる事も無いし、

スクリプトエラーも出ていないのでとりあえず成功と言えそう。

スクリプトの中身はcurlでAPIを叩いているだけなので、

CrystalSignalPi側がIPv6になったとしても問題無く実行出来るはず。

ラズパイ真骨頂のIoT的な使い方ではないけれど、

物さえあれば簡単にこんな事も出来るという実用例でした。

« 続きを隠す