Connect :

Uptime :

Secondary

59 Days

5 Hour

20 Min.

Archive for the ‘PC’ Category

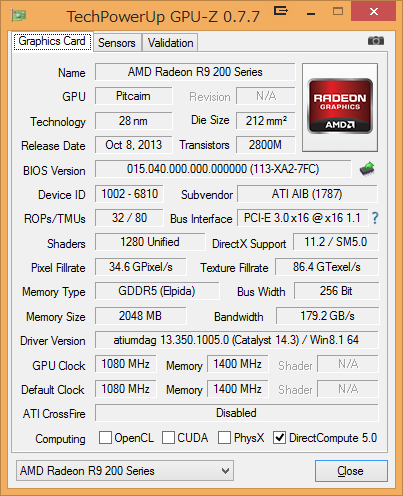

クロシコのRadeon R9 270XをIYHしてベンチをぶん回す

―――それは突然訪れた。

参考までに前の記事:サブPCなのにサブPCじゃないスペックで電脳紙芝居

↑で組んだPCにとりあえず乗せていた9800GTなのだが、

GPUコアの空冷ファンがすっ飛んで取れてしまい、再起不能になってしまった…

以前にも、メインPCで9800GTのファンが取れてお亡くなりになった事があるので、

9800GTの最後は決まっているのかもしれない(´・ω・`)

サブPCと言えども、朝のメールチェックやら

常時起動ソフト(skypeやらRSSやら自鯖のログ取り)が使えなくなるのは困るので、

すぐさまアキバへ繰り出して見繕ってきた。

結果、財布から24000円が無くなり、↓の黄金箱が部屋に鎮座しているのであった。

綺麗な箱しているだろ。コレ積むのエ○ゲPCなんだぜ…

マルチディスプレイにする必要があるので、DP->DVIの変換も購入。

あと、つくもたんもお迎え。つくもたんファイルは、グラボ購入時店員から言われて思い出した程度の意識レベル(´・ω:;.:…

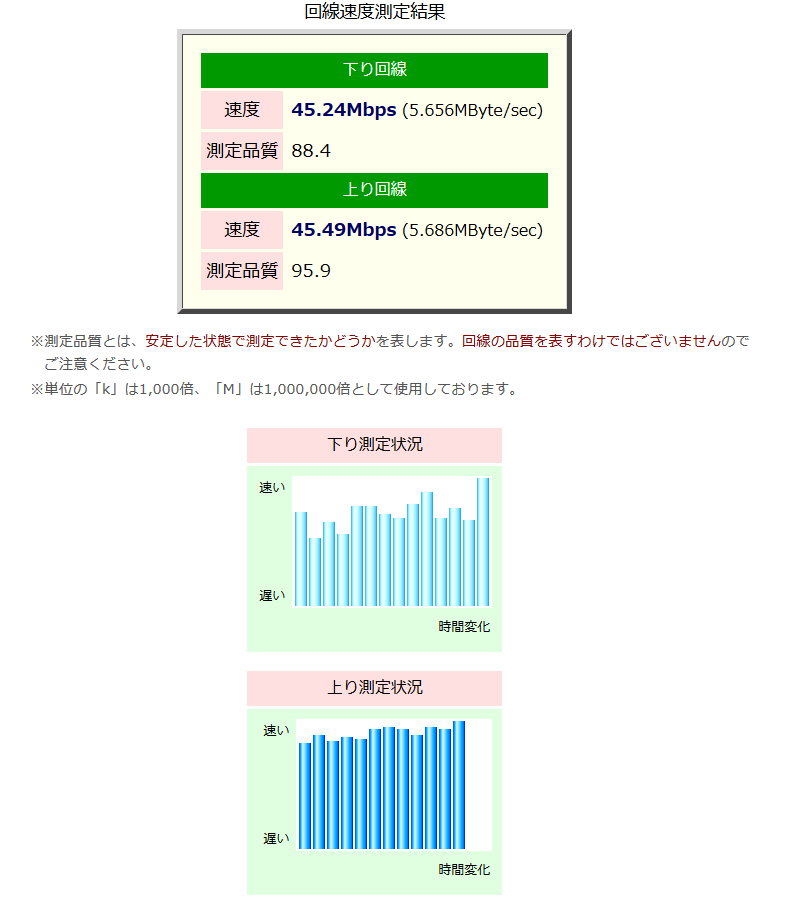

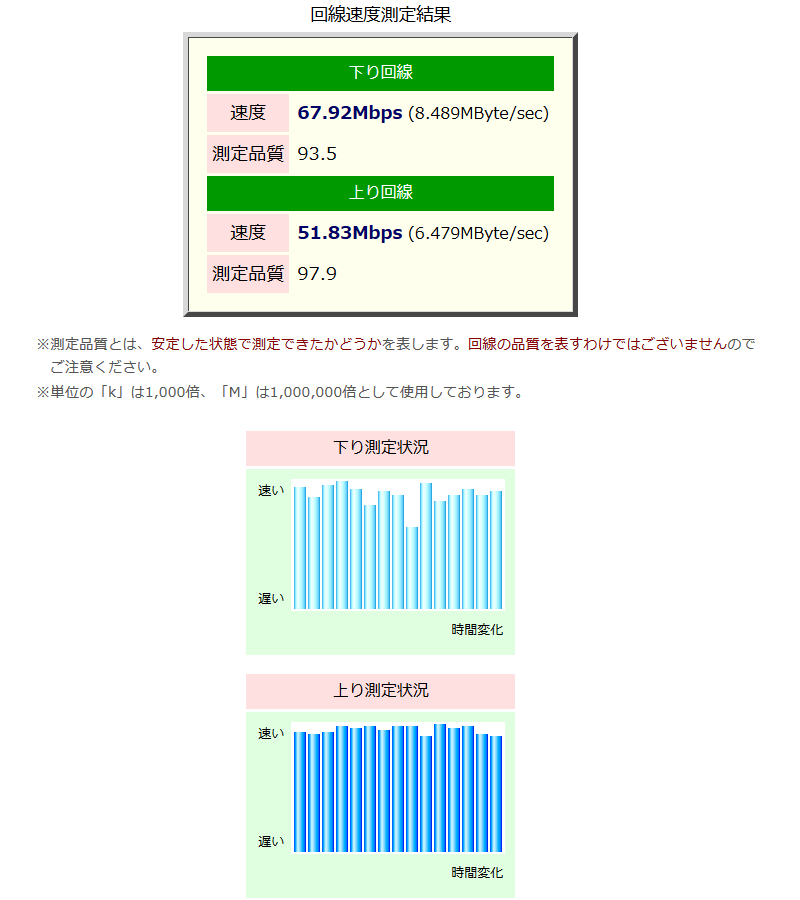

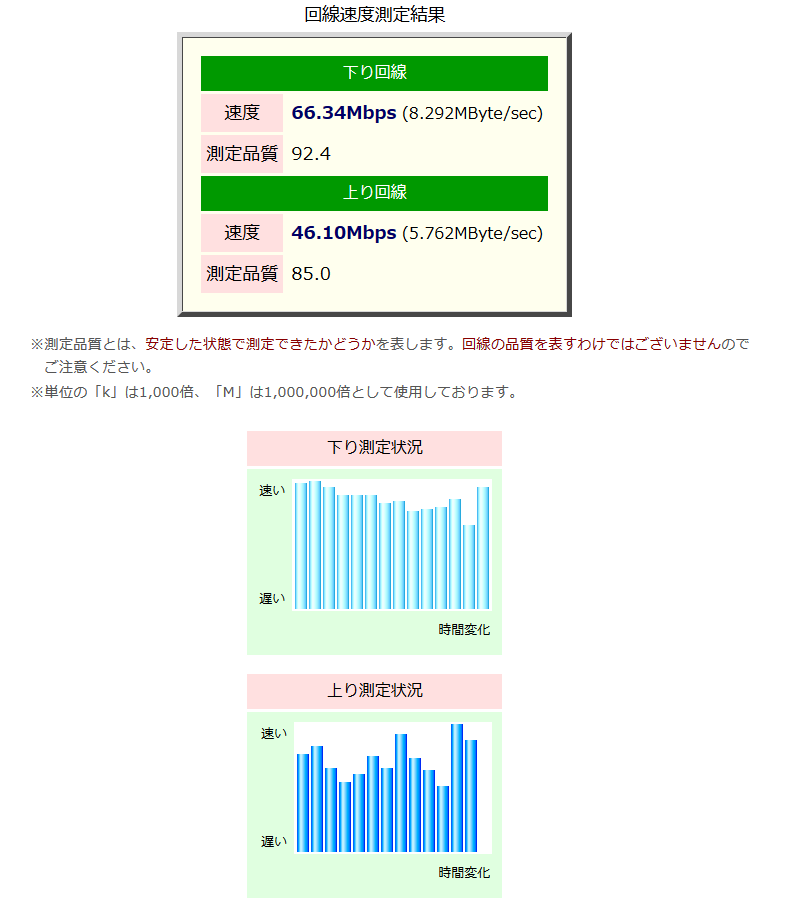

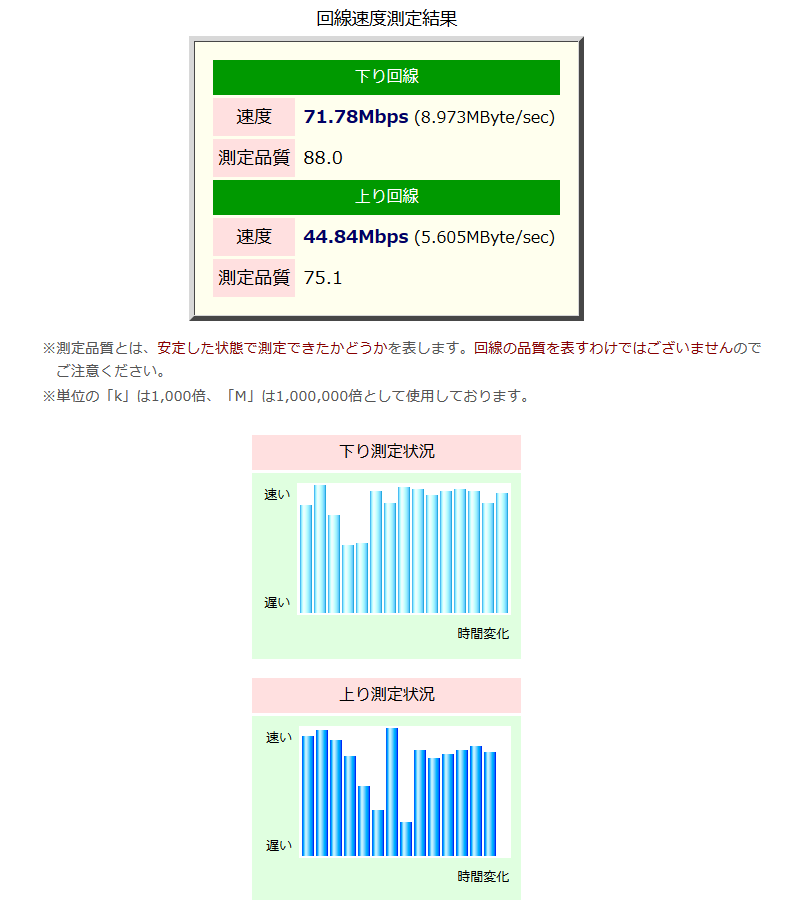

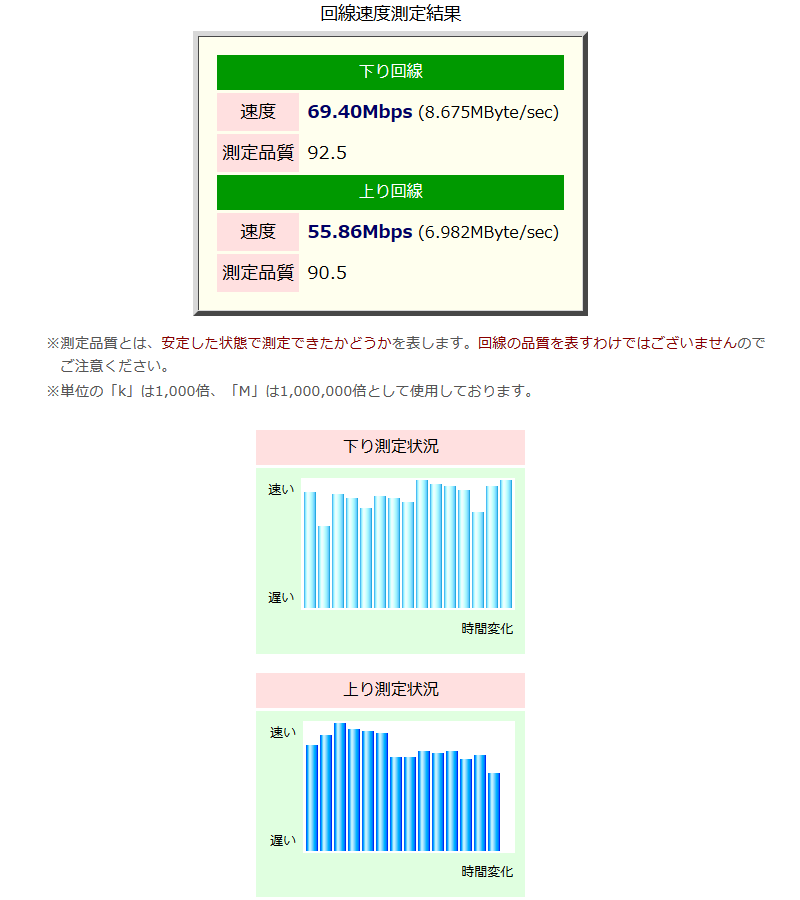

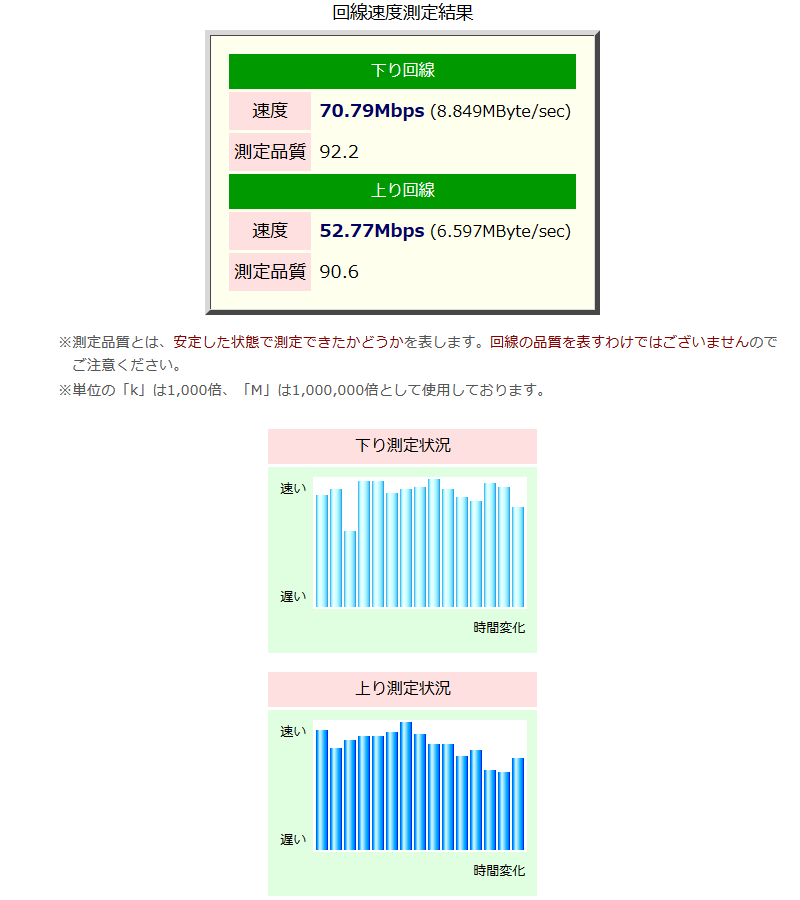

[続々] OpenCircuitで回線速度の測定

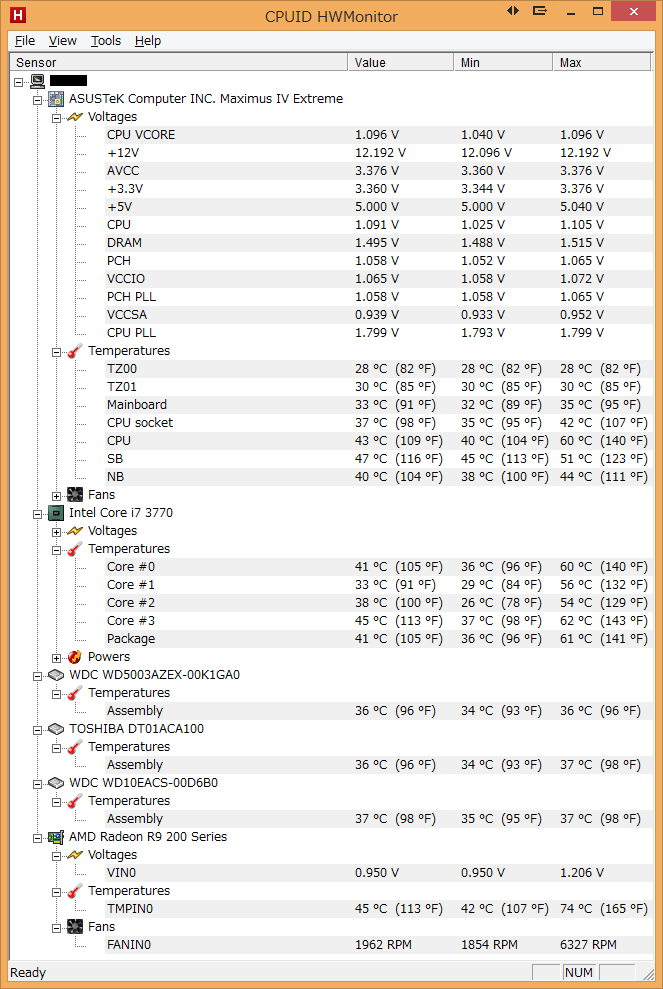

プロバイダをBIGLOBEからOpenCircuitに変更して二ヶ月弱が経っていたので、

節目という事で再度回線速度計測を行ってみた。

…と言っても、毎度同じ曜日同じ時間にする程の根性を持っていないので適当に(´・ω・`)

-

測定条件

1). 基本的に前回と同じ

2). 一回目は先週の日曜21時。二回目は今日(日)の12時半

| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |

| 21:00 |

|

|

|

| 12:30 |

|

|

|

(・д・)

( ゚д゚ )

ISPの人が頑張ってくれたのか、単に使用者が少なかったから回線が太く見えただけなのかは不明。

だけど、平日の早朝や夜・深夜に測定を行っても、上り40Mbps/下り45Mbpsを推移していたので、

これがOpenCircuitの地力速度だと思いたい。

ちなみに、一回だけ上り90Mbps/下り70Mbpsというのが出たことも…

何回か測定していった事からの結論は、

下位プロバイダによくある“人が増えると一気に速度が落ちる”というのを体現しているISPだった。

そして、どんな時でも上りは早い事から“自宅サーバ/自宅ラック勢に優しいISP”という印象がさらに強くなった。

切り替え当初はもの凄く遅くてどうした物かと思ったが、

ここまで上りの速度が安定している現状なら大満足。

暫くの間はOCにお世話になりそう(`・ω・´)