2016年07月03日(日) - 22:25 | カテゴリ:

PC

前から欲しい欲しいと思っていた、二つのインターフェースなのだが、

キーボードとマウスが普通に使えていた事もあり先延ばしにしていた。

しかし、長年使ったキーボード(茶軸)とマウス(MX1100)にチャタリングが出るようになった。

最初は設定変更や基板の半田流し込みでなんとか凌いでいたのだが、

とうとう1押下で5入力したり、1クリックがトリプルクリック状態になり、

そろそろ限界かと思ったのでリアフォとMX2000を買って来た。

今回購入したのは、RealForce 91UDK-Gと、Logicool MX2000の二つ。

ちなみに、この記事は上2つのインターフェースを使って書いてみた。

実は4年程前に毎日A4紙10枚分位の文章を打っていた時期があり、

その時は手首の負荷軽減の為に変荷重タイプのリアフォを使っていた時期があった。

しかし、その時期が過ぎ去りキーボードは他の人に譲った為、ずっと茶軸を使っていた。

個人的には茶軸も好きではあるのだが、

流石に7年も同じキーボードを使い続けていると、スイッチが駄目になってしまった。

そこで、茶軸と似たフィーリングで耐久性申し分無しの、

オール45gタイプのリアフォを選択してみた。

ちなみに、サブPC用のキーボードは引き続き茶軸を使い続ける予定。

やはり、たまに茶軸のカタカタ音を出しながらshellを打ちまくりたい気分の時もあり…

テンキー無しのキーボード。テンキーはこちらも茶軸タイプが別途あるので、そちらを流用。

………

写真撮り忘れたが、マウスについてもMX1100からMX2000に入れ替えてみた。

レーザーの出る箇所がMX1100の人差し指辺りから、

MX2000の真ん中辺りに変わった事もあり、こちらは慣れるまでに時間がかかりそうな予感。

ひとまず、この状態でメインPCとサブPC周りの変更は一段落。

以前程、自宅でPCを触る機会が減ってしまったが、

メインでshell叩く環境だけはちゃんと整備して置きたい人種なので悔いは無い (`・ω・´)

« 続きを隠す

2016年07月02日(土) - 20:50 | カテゴリ:

Network

先日、某所のルータコーナーを物色していたら、Cisco892JがあったのでIYH!

内部掃除済みとの謳い文句だったのだが、中身を確認したい欲が出てきたので。

毎度のCisco892Jを分解してみた。

892Jは前面が少し湾曲しているのが特長。

フラットデザインのルータ・スイッチが多いCisco製品にしては珍しい品。

インターフェースはGigabit x1、FastRouted x1、FastSwitch x8、他多数。

排気ファンが1個付いているのだが、ファンの排気先に難有り…

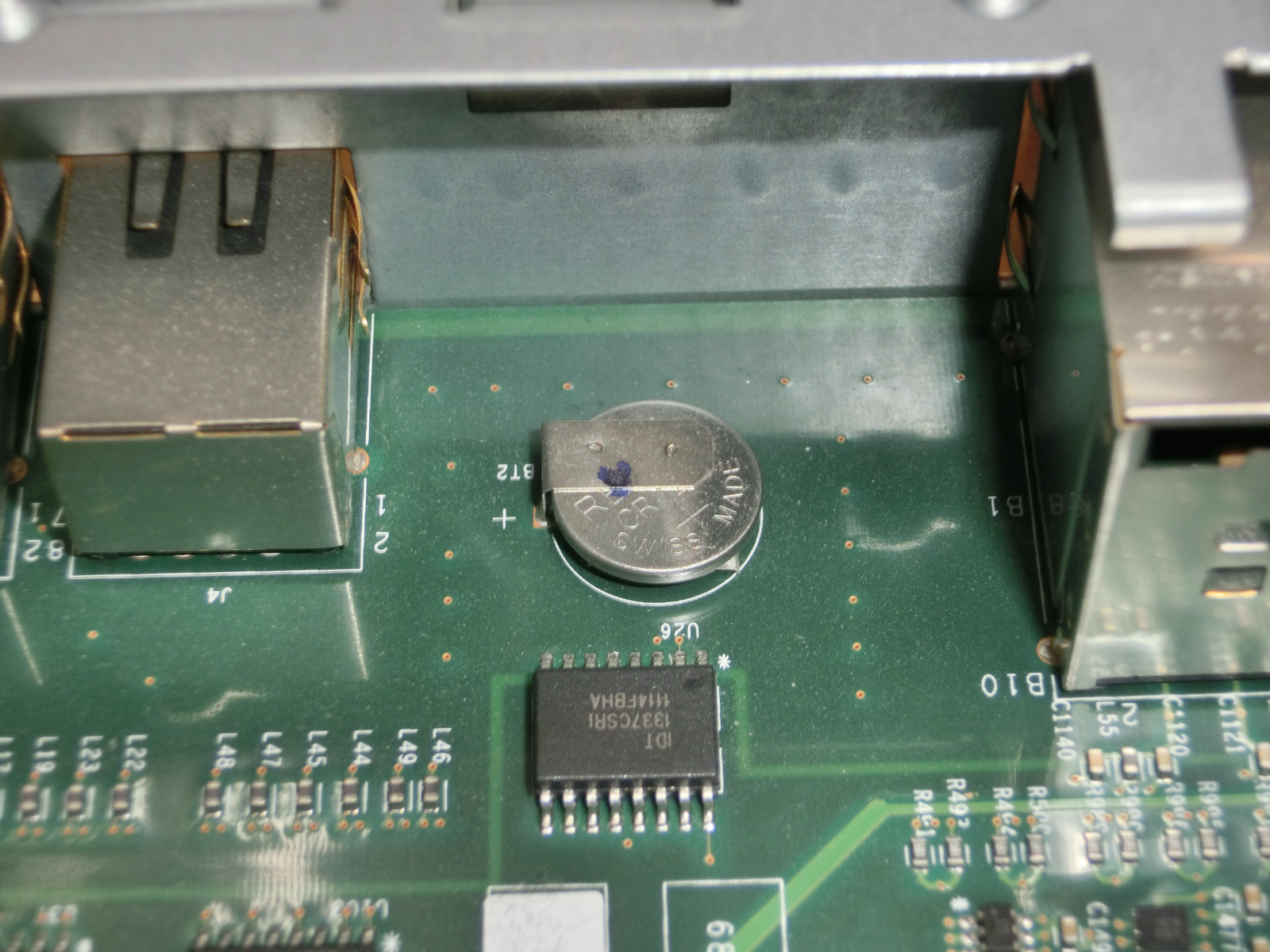

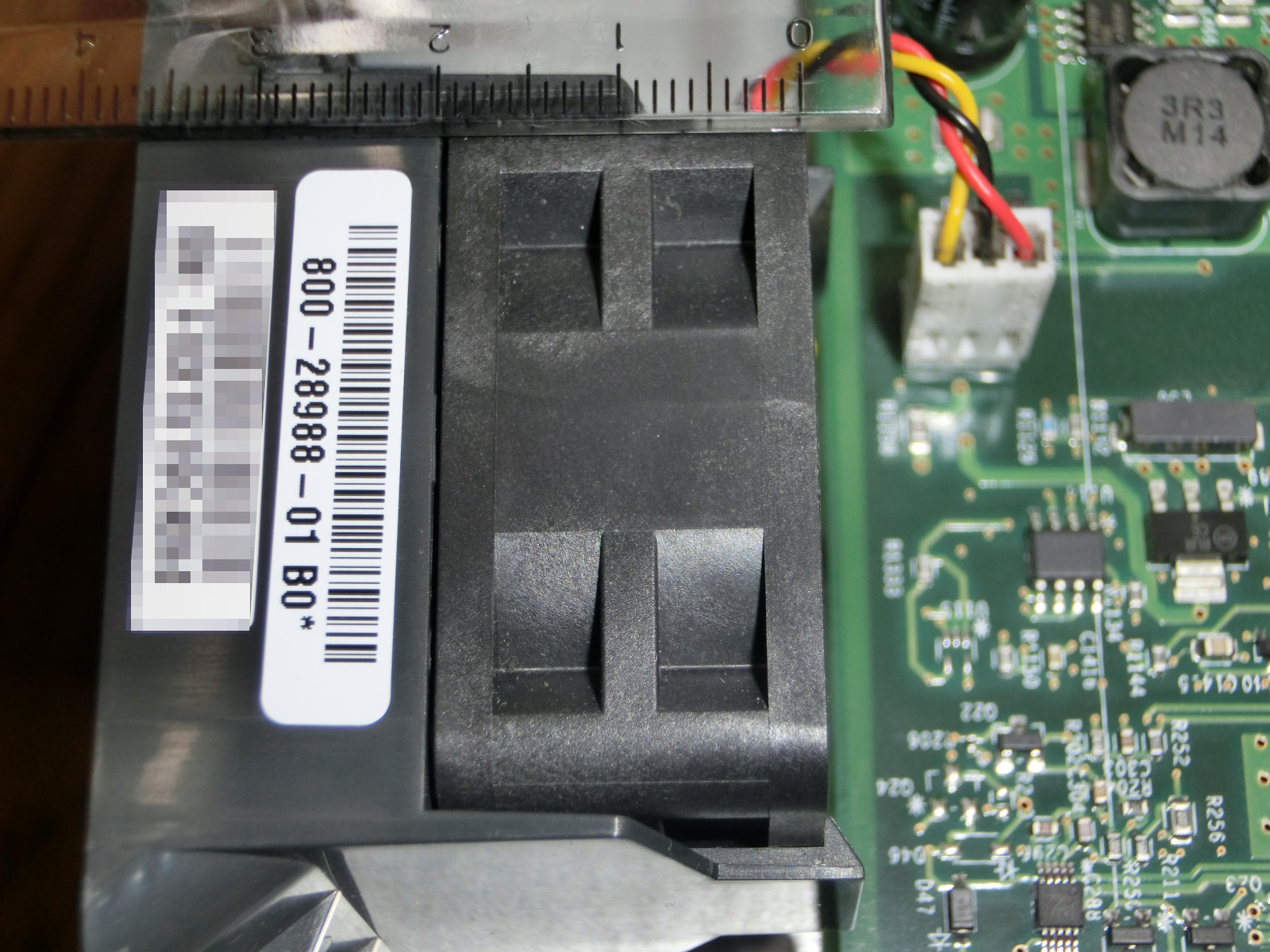

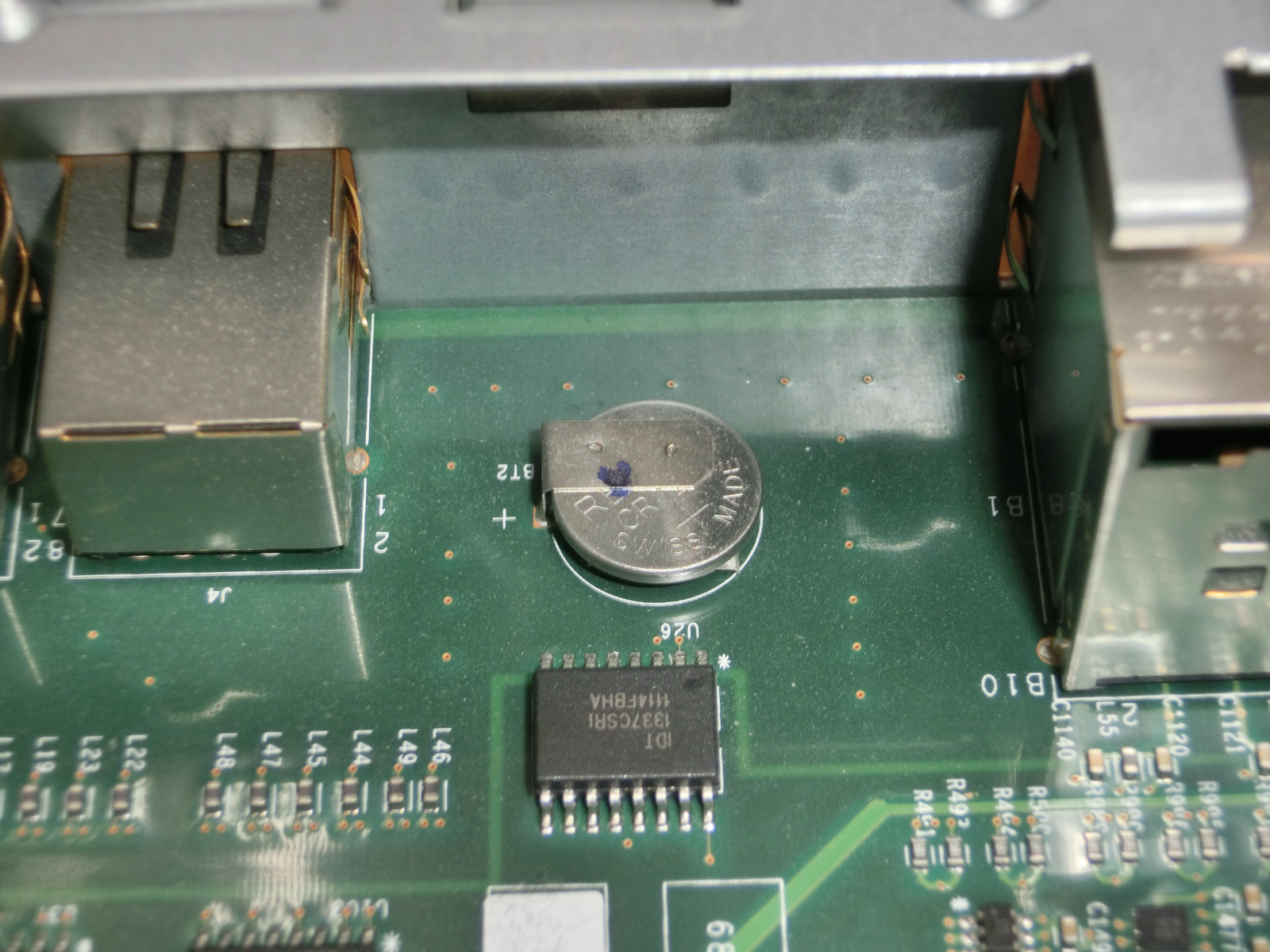

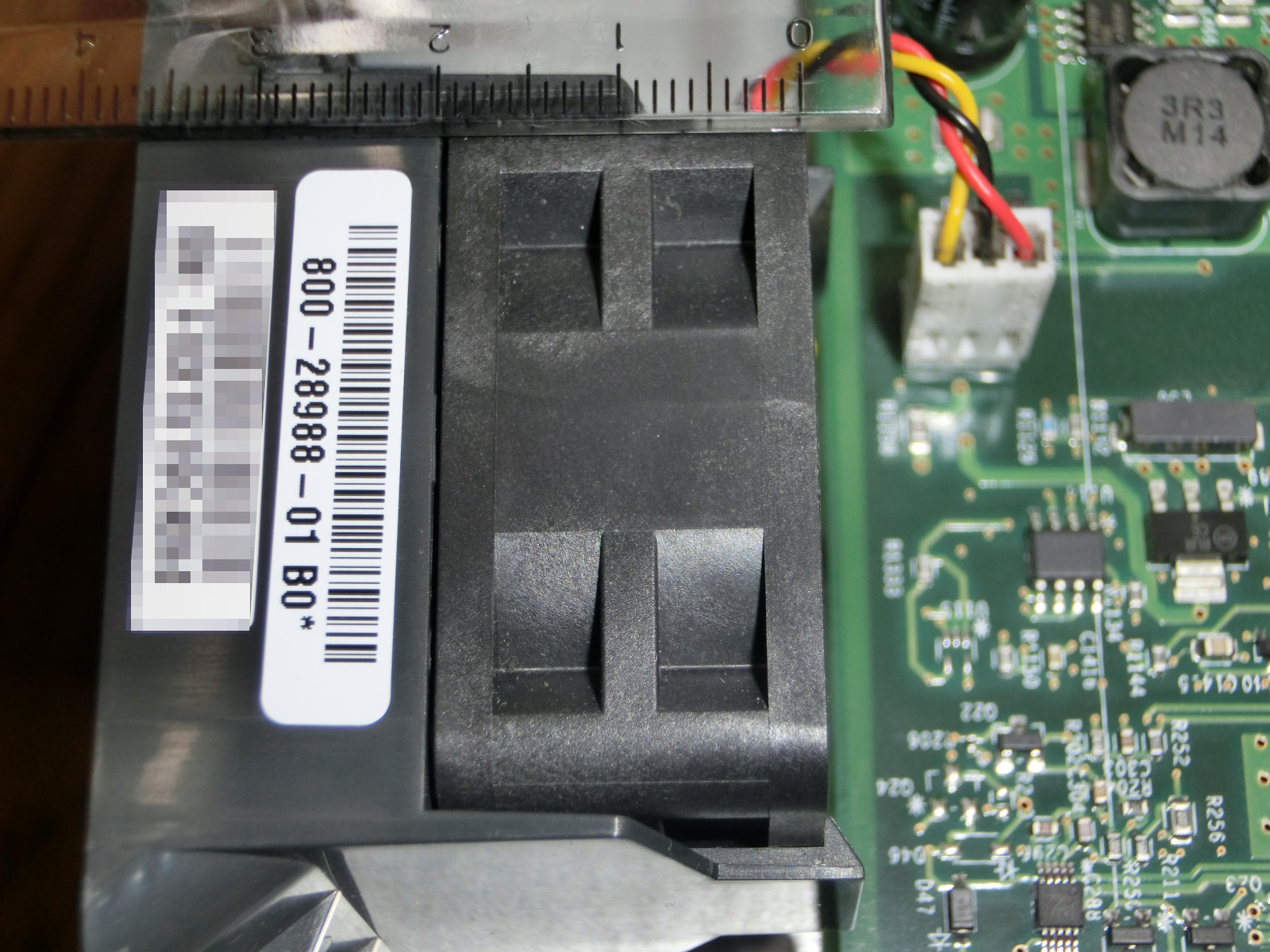

そして、実際に分解したのがこちら。上がルーター前面、下がポート側。

真ん中辺りにある黒いヒートシンクがルータのCPU部分で、

右下のM印チップがギガビットのスイッチングを受け持っている模様。

メモリモジュールはDDR2-SODIMMっぽいので交換出来そうだが、

手持ちのDDR2メモリが無かったので、後日ジャンク品を買ってテスト予定。

排熱については、右サイドに吸気ファンがあり、左サイドに排熱出来るように… なっていない!

ファンの対向はシャーシが壁となっており、熱せられた空気が排気できない構造になっている。

さらに、ファンの下(ポート側)もプラ板で壁を作られており、こちらからの排熱もできない構造に…

なんでこんなダメダメな設計にしたのかが謎だが、

「892Jは排熱が低いので大丈夫」とか思って設計したのだろうか…?

………

型番で調べると、DDR2-533(PC2-4200)の256MB品の模様。

基盤にはボタン電池が乗っている。恐らく時計同期用のボタンだと思われる。

排気ファンは通常の3ピンコネクタで、40x40x20mmの物。

1812J静音化で毎回やっている様に、市販ファンのピン配列を修正すれば交換出来ると思われる。

………

色々と物理修正しないと実用出来ない箇所がある為、本格的な導入は相当先になりそう。

そもそもns-lab BBの場合、コアルータには帯域を求めない設計にしている為、

1812Jでも問題なくルーティングが出来ている。

サーバセグメントのゲートウェイルータだと、100Mbpsだと全く足りないのだが…

891と1812は形も大きさも似ていて物を設置しやすい事や、

1812Jは中古市場が潤沢なので、万が一壊れたとしても直ぐに代替品を入手出来るのがメリット。

そんなこんなで、「このまま1812Jで安定稼働させても良いのでは」とも思ってきたのだが、

折角購入した892なので、排気口を作ったり、ファンを交換したりして遊んでみようと思う。

« 続きを隠す