2020年06月29日(月) - 22:48 | カテゴリ:

Network

独自ドメインを利用するには何でも良いから権威DNSが必要となるので、

普通の人ならばレジストラが提供している権威DNSを使っていると思う。

筆者の場合はスキル向上と世間のDNS動向を調査する為に自前で権威DNSを運用しており、

メインで利用している “ns-lab.org” 含め、関連する4ドメインで分速10~50クエリを捌いている。

DNSは昔から存在する事もあり基本的な考え方は枯れているが、

昨今は「DNS over TLS/HTTPS」セキュリティ強化を図ったり、

以前話題になった「NXNSAttack」の様に新しい攻撃手法が日々編み出されたりしている。

………

そんな中、古めの技術なのに日本で普及していない技術としてDNSSECが存在する。

DNSSECを使うにはレジストリにDSレコード登録が必要な上、ミスるとドメインが全滅する危険がある。

また、キャッシュDNSがDNSSECに対応していない事も多く普及していないのが現状となる。

筆者が所有している4ドメインもコレに漏れず、権威DNSはDNSSECに対応していない。

そもそも、利用しているレジストリがDSレコード申請に対応していない事もあるのだが、

KSK/ZSK運用のナレッジも無いので、対応をずっと見送っていた。

ちょっと前に自宅サーバ刷新が完了した事もあり、暫くの間は積みゲーで遊んだりしていたのだが、

そろそろ自鯖沼に戻りたくなってきたので、スキルを磨けそうなネタが何か無いか探していた。

今上がっている物としては、ESXi 7.0構築、eBGP/iBGPルーティングがあるのだが、

ずっと放置していたDNSSECに着手するのもアリだと思ったので本格的に検討してみた。

ただ、DNSSEC構築する上で問題となったのは、上位レジストリに依頼するDSレコード登録だった。

筆者が所有しているドメインはgTLDドメインなのだが、

大多数のレジストラがgTLDドメインのDSレコード登録申請に対応しておらず、

対応レジストラを探し出しても、企業が使う代物でお値段的に個人利用お断りだった。

そんな中でもJPRS管理の “JP” ドメインはDSレコード登録申請に対応しているレジストラが数件あった。

ならば、今回を機にJPドメインを取得するのも良かろうと思い、ドメイン取得に向けて情報収集を開始した。

頭を捻りながら新規取得のドメイン名を考えつつ、JPドメインオークションも徘徊確認していた所、

まんま「技術検証」に打って付けなドメインが出品されていた。

『これは何かの縁だ。買わねば!』と思い、初のドメインオークションに参加して無事ドメインを落札。

という事で、昨今のIT屋だったら何処かで聞いた事がある3文字をJPドメインで取得出来た。

whois代行を使っているので、オークション時のレジストラ情報が公開されている。

………

今回はオークション初参加だったので、普段から利用しているバリュードメイン経由で参加してみた。

無事落札出来たので筆者の名義で管理者登録が行われた上、whois代行で公開情報を上書きしている。

ただ、バリュードメインはDSレコード登録申請に対応していないので、

他社にレジストラトランスファーを行う必要が出てきた。

JPRS公開のDNSSEC対応レジストラを確認しつつ個人利用出来そうな所を探した所、

「お名前.com」「ゴンベエドメイン」なら個人利用でもDNSSECに対応している事が判明。

両レジストラのサポートにも聞いた所、ゴンベエドメインならDSレコード登録申請に対応している事が判明。

お名前.comもDNSSEC自体には対応していたのだが、レジストラ所有の権威DNS利用が必須条件となり、

今回の要件となる『自前で構築』を満たせなかったので選択肢から無くなった。

DNSSECの運用は難易度が高い上、運用を失敗するとドメインの名前解決が全滅する危険が付き纏う。

その上、キャッシュDNSがDNSSECに対応していない事が多く、恩恵を受けるシーンが少ないのが現状となる。

業務利用なら専用サービスを用いる事が出来る上、今ならDNSSEC対応を謳ったサービスも出てきている。

そうは言っても、基礎知識をもった上でサービスを利用するのと、知らないで利用するのは雲泥の差なので、

今回を機にDNSSEC運用スキルを身につけようと思う。

« 続きを隠す

2020年06月28日(日) - 23:58 | カテゴリ:

Network

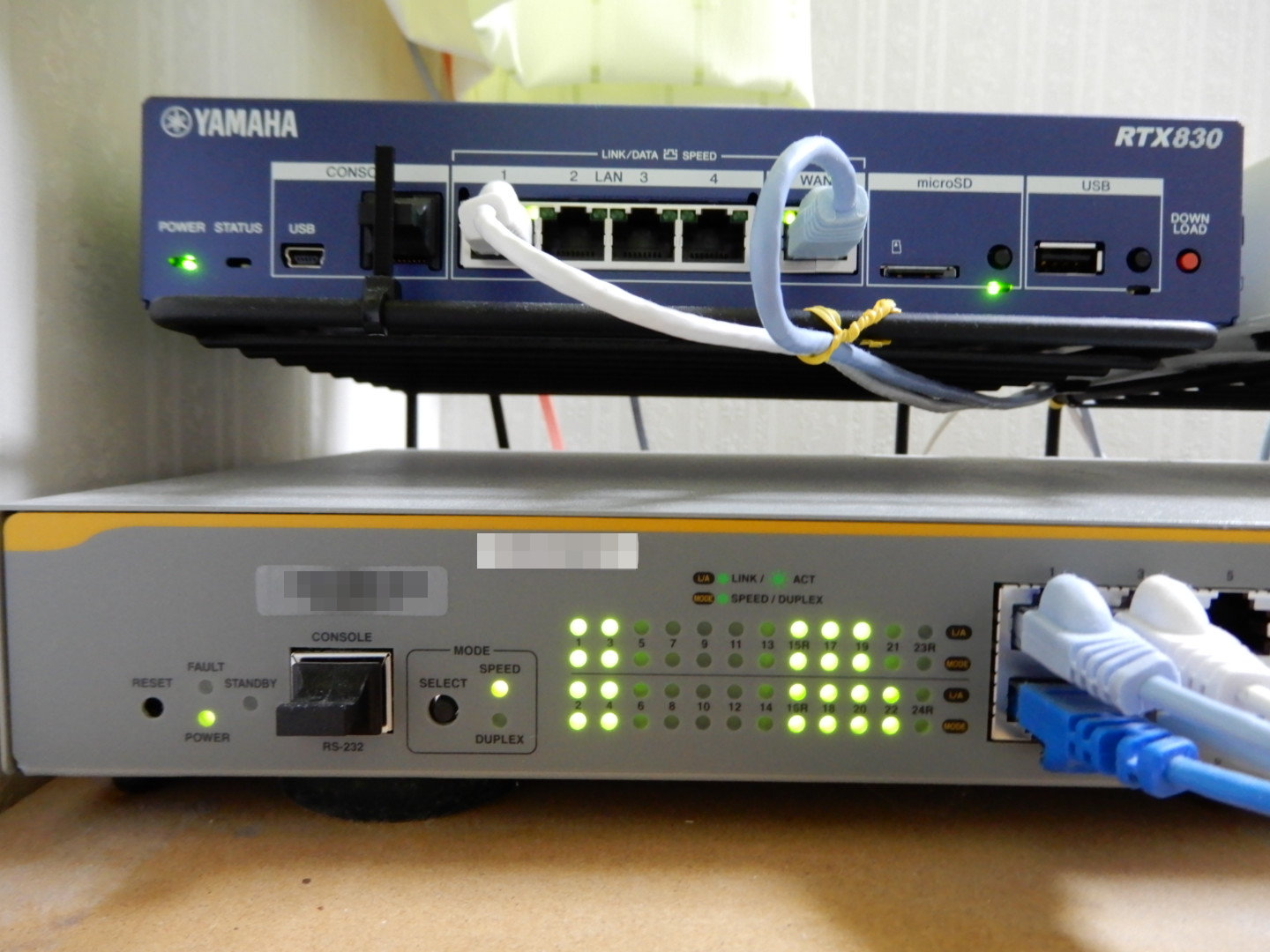

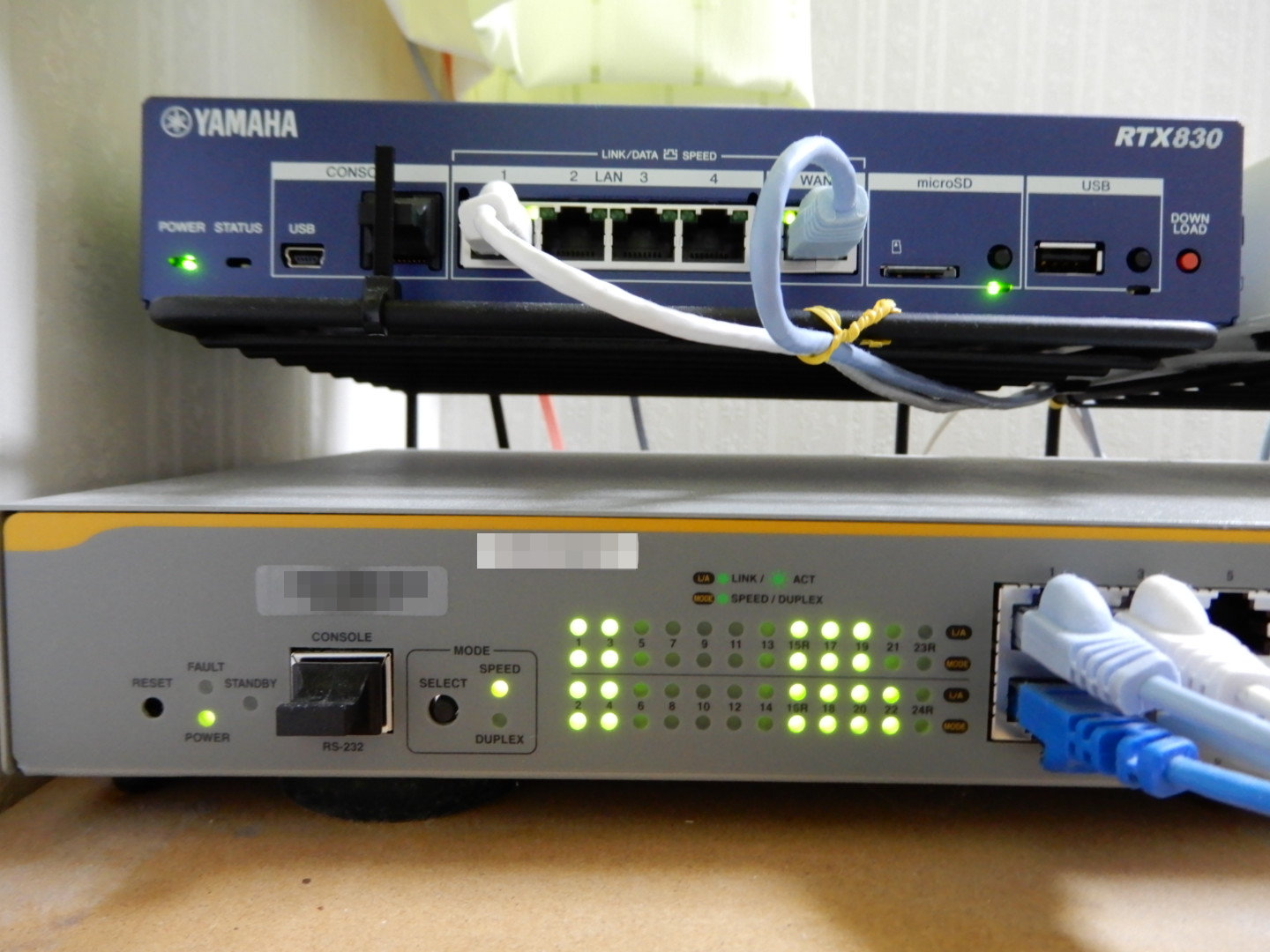

業務用途のL2SWを弄り出した頃、実費で初めて購入したのがAlliedTelesisのスイッチだった。

駆け出しの頃お世話になった事もあり、今でもプライベートではAlliedTelesis製品を使っている。

記事タイトルにもなっている「AT-SH210-24GB」は2016年頃に新品で購入済で、

現在も小型ONU経由で入ってくるパケットを、ISP接続用の各ルータに中継する大事な仕事をしている。

AT-SH210/AT-X210シリーズはコマンド体系がCiscoCatalyst風で使いやすく、

発熱が少なくてファンレス稼働も出来る上、業務用途の機能も搭載しているので隠れた名機だと思う。

今回、故障でも無い無いのに稼働中機種と同じ物を購入したのは、

上記の通り重要部分を収容しているL2SWのオンプレ保守部材確保とL2SW検証を行う為。

というのも、メイン用途から退役済のCiscoCatalyst2960Gを検証用にしていたのだが、

機種が古くなってきたのと、古いからこそのファン軸ブレが発生してしまい騒音が凄まじかったから。

一時期はAT-SH210が潤沢に出回っていたのだが、昨年末から流通量が減って値段が高騰していた。

虎視眈々と購入チャンスを伺っていたのだが、従来の相場相当で出ている中古品を偶然発見。

『コレは買うしかない』と何かを感じたので即購入した。

という事で、2台目の「AT-SH210-24GT」を入手。

中古ならば保証も関係無いので、前回は見送ったシャーシ分解をしてみる事にした。

細かいレビューは1台目の記事を参照。

現在使っている物は回線工事をする時に電源を落としたが、

それ以外に電源断も発生せず順調に毎秒10~100Mbpsのパケットを転送し続けている。

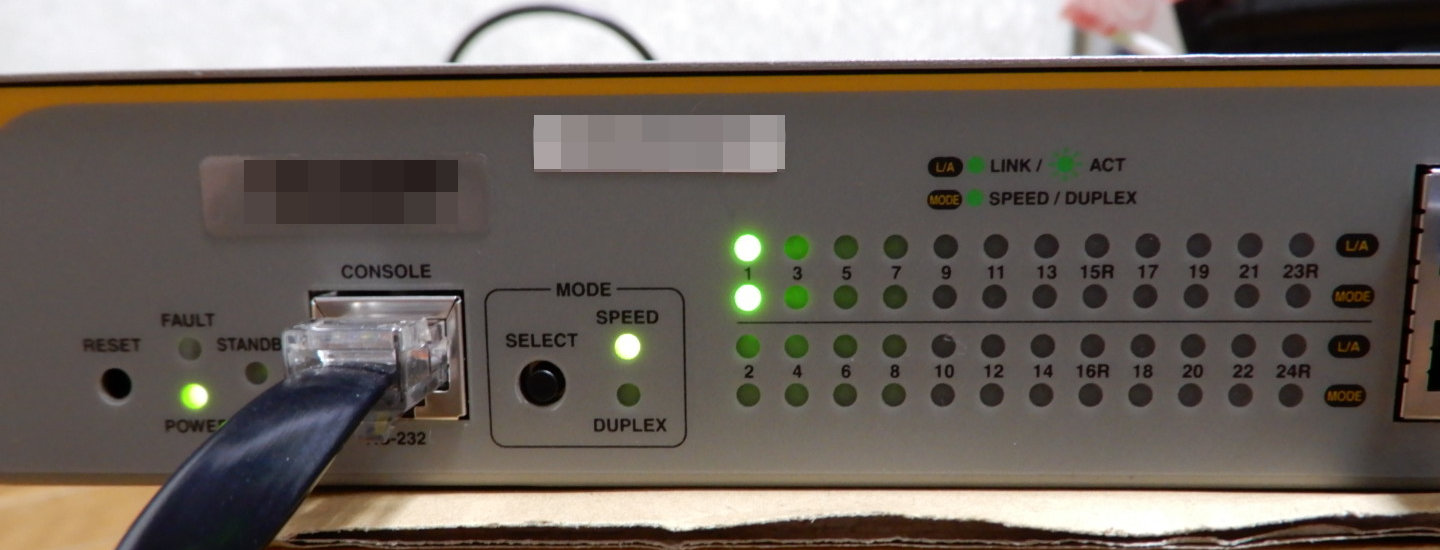

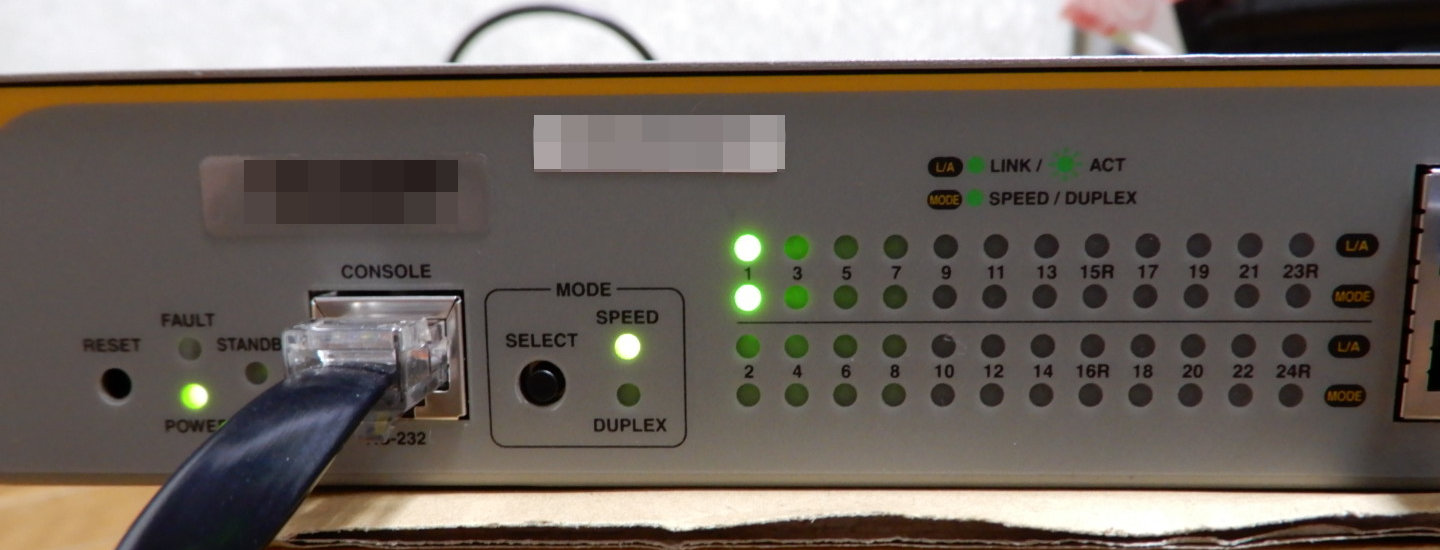

そんな感じに負荷もそれなりにかかっていると思う現行環境のLEDは下の様に光っている。

このL2SWが止まるとONUとの接続が全断するので、結果としてインターネットへの通信も止まる。

写真だと「port1.0.23-24」は光っていないが、SFPを使って別室のCatalyst2960SとLAGを組んで通信中。

………

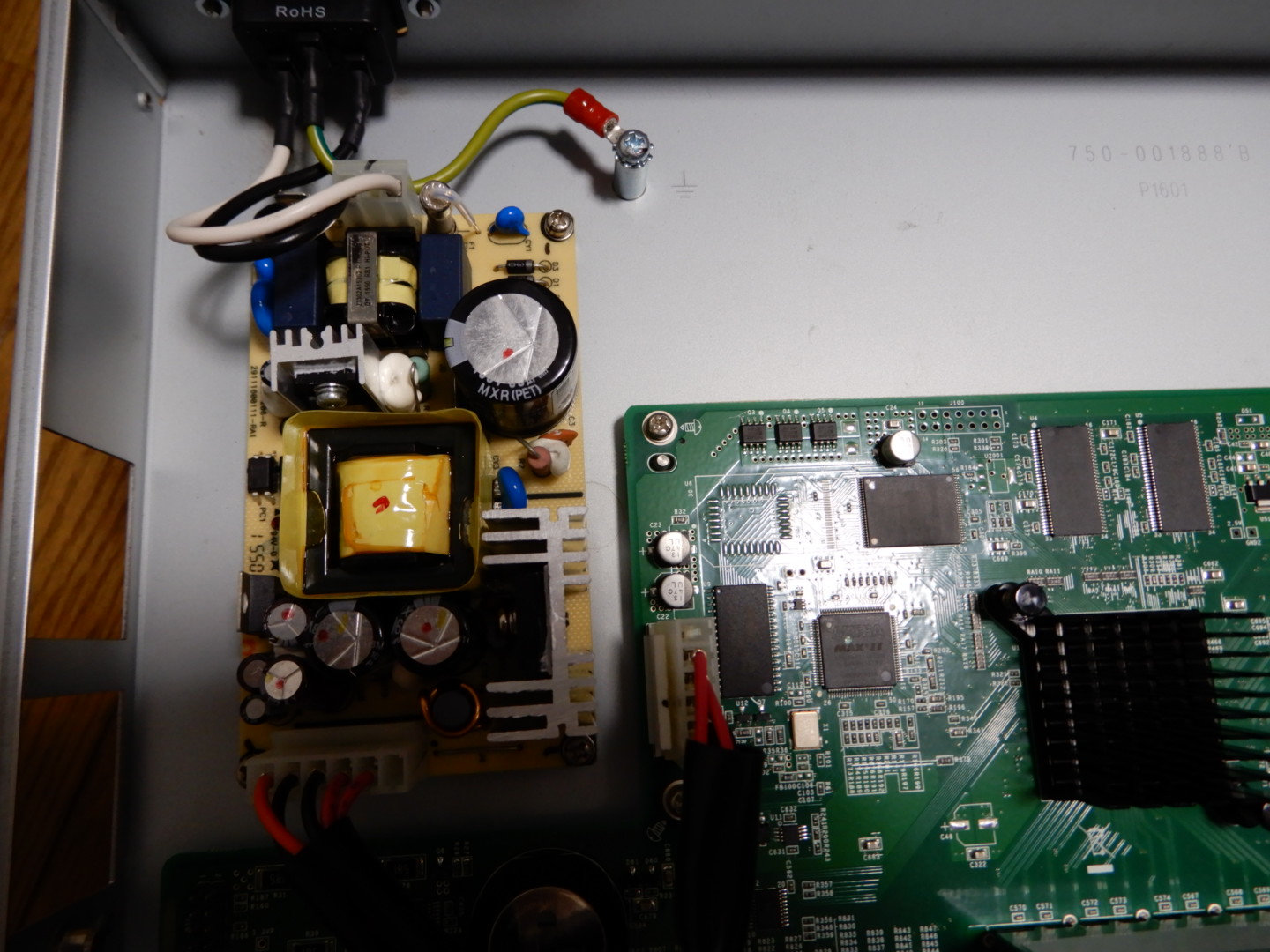

前置きが長かったが、ここから先が今回購入したL2SWの分解レポート。

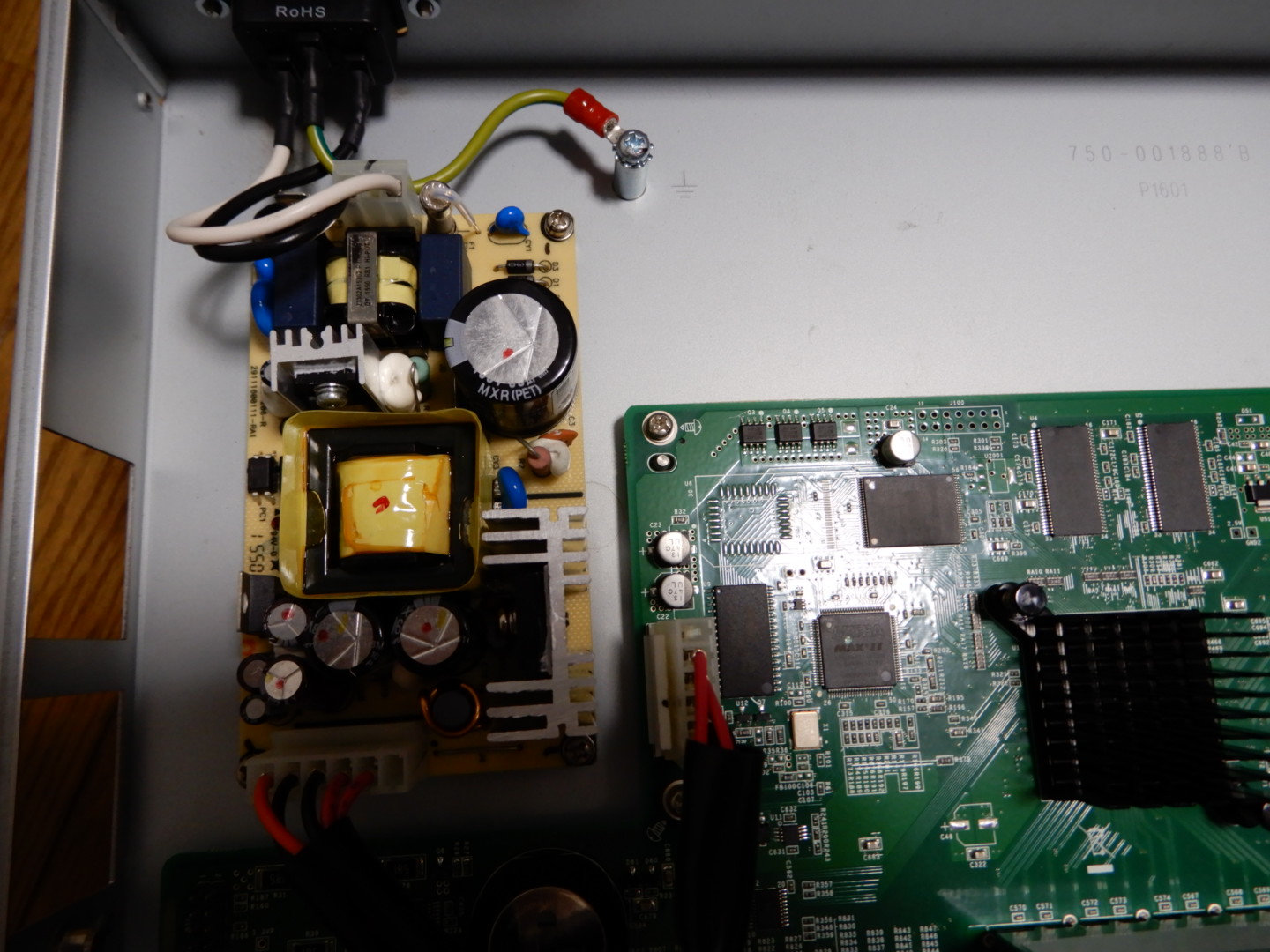

蓋を開けたら判ったのだが、メイン基盤が他機種と比較して小型化されており技術の進歩を実感した。

中古NW機器を購入した時にドキドキするのが電源ONとパスワードリカバリが出来るかだったりする。

今回の機種は既に使っている事もあって慣れていたので、難なく作業が完了した。

ただ、搭載しているL2SWのOSが古かったので、Cisco同様のtftpコマンドでOSアップグレードも実施。

アップグレード後に再起動を挟んでI/F設定をした所、無事に「port1.0.1」がリンクアップした。

メイン基盤はシャーシの半分程度になっており、中はかなり余裕をもたせた形になっていた。

ちなみに、メイン基板は固体コンデンサ、電源基盤はアルミ電解コンデンサを使っており、

スイッチ発売当時の2015年のトレンドを抑えた設計になっている。

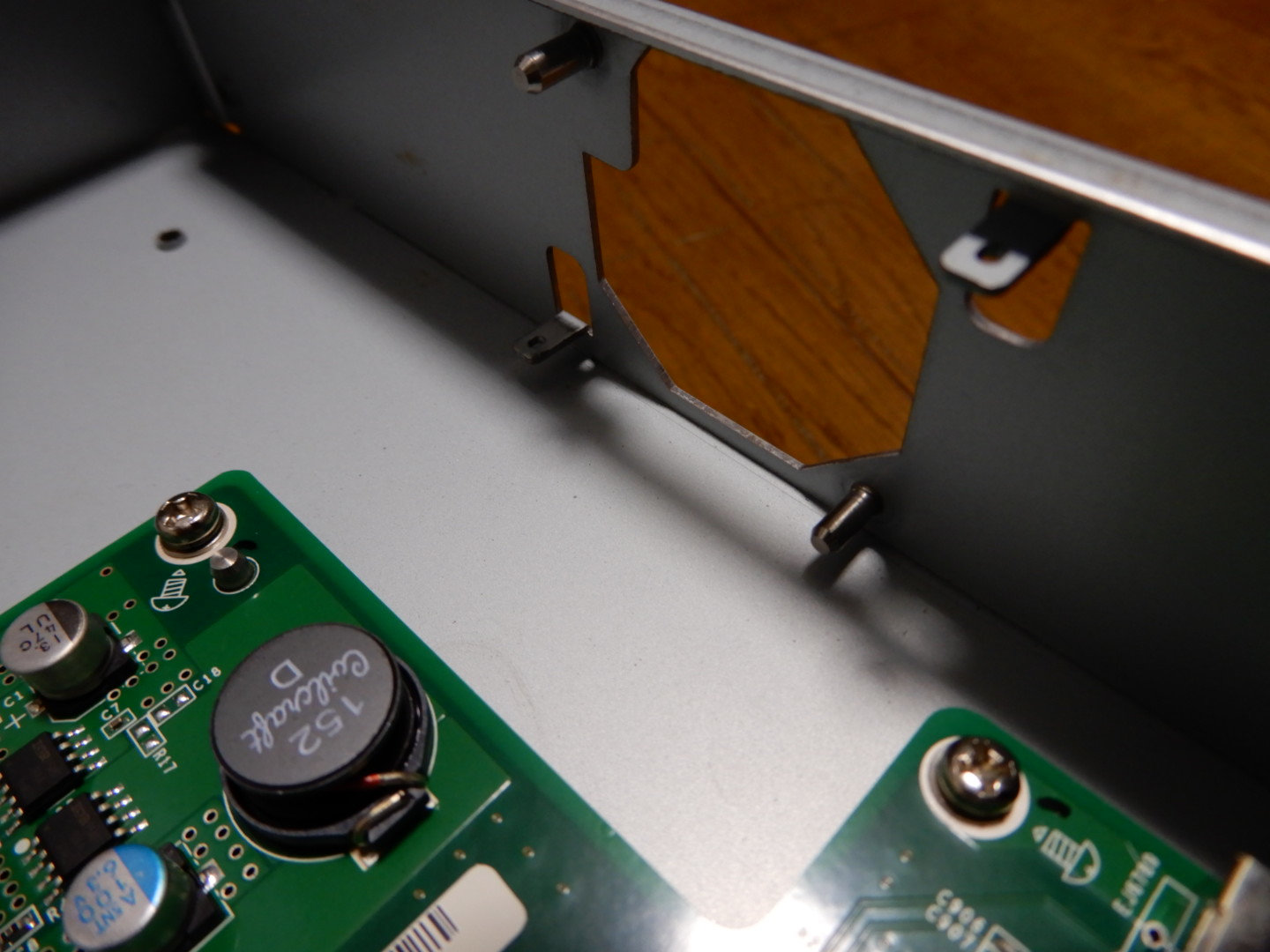

基盤実装を確認すると何かのチップやピンヘッダを取り付ける空きパターンがある。

排熱ファンの3ピン電源用と思われるパターンも用意されているが、

ファンを搭載しない機種だからかコネクタは乗っていなかった。

電源基盤は普通のPC電源と同類の物がシャーシに直付けされていた。

トランスの型番は判らなかったが、1次平滑回路の大容量コンデンサはルビコンMXRだと思われる。

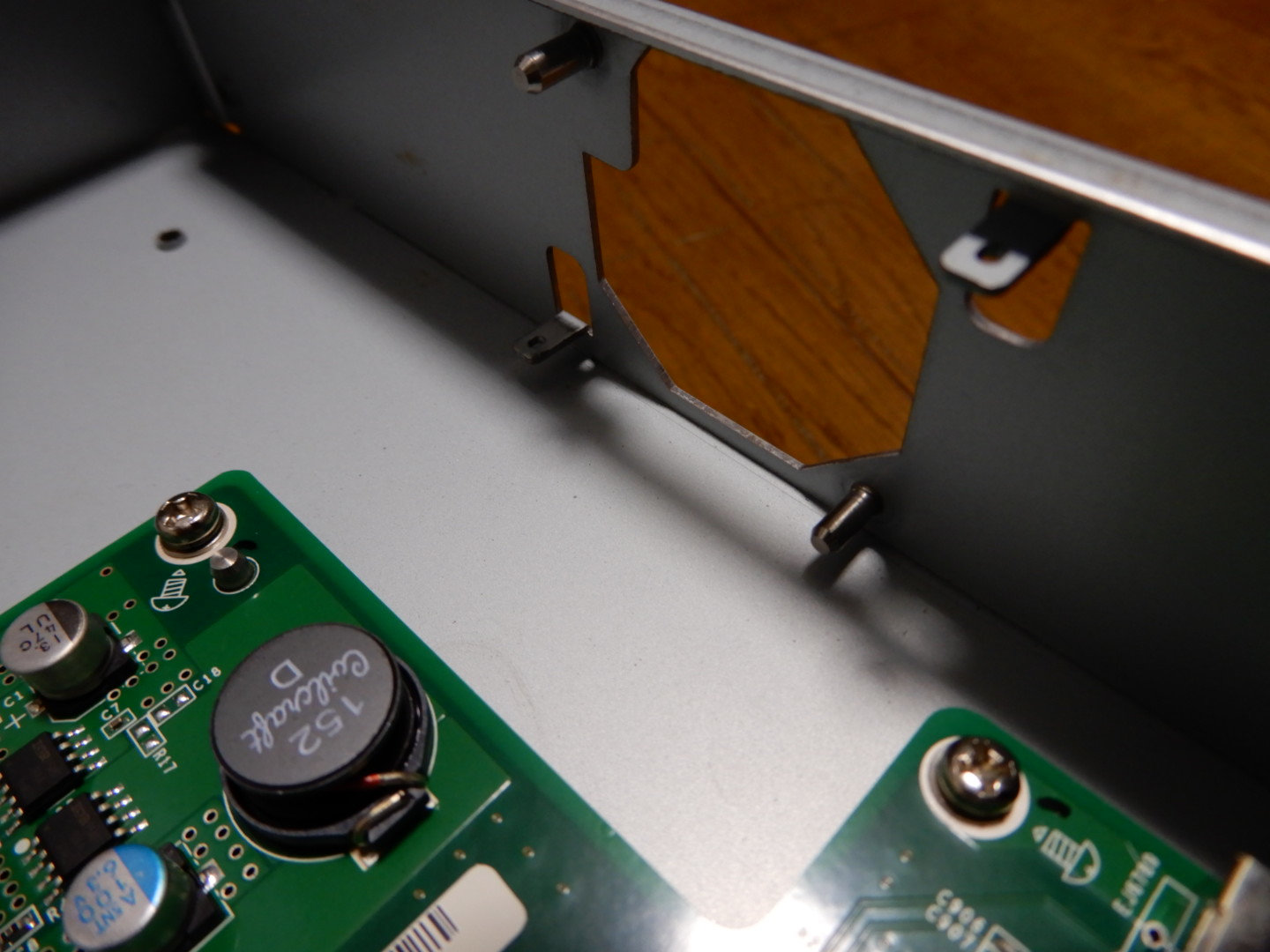

筐体右側面にあった排熱穴にはファンマウンタも用意されていた。

ただし、ファンをネジ止めしようにもプラスドライバを差し込めない箇所にネジ穴があるので、

マウンタを曲げるか別の手段でマウントする必要がある。

さらに、前述の通りメイン基板にファン用電源コネクタが用意されていないので、

自力で実装するか外部電源を引き込む必要がある。

自宅の様に潤沢に冷やせない環境でも常時稼働し続ける安定性、

RJ45/SFPの両ポートを使える物理構成の柔軟さ、

Cisco系コマンド形態による設定の容易さあり「AT-SH210-24GT」は数少ない愛用L2SWとなっている。

今回は検証用途かつ予備部材として購入したが、既に稼働中のL2SW含め大事に利用したい。

« 続きを隠す

2020年06月27日(土) - 10:54 | カテゴリ:

ゲーム

毎回購入しているブランドとなる、Lump of Sugar新作のみ通販でGET

他ゲームの購入は最後まで迷ったが、プレイする時間も無さそうな上、

積む場所も無くなってきた事もあり諦めた。

という事で、「ねこツク、さくら。」を購入。

今は普通のコンシューマーゲームをプレイしているのと、

刷新した自鯖環境の記事を温めているのでそのうちプレイ予定。