2021年04月24日(土) - 21:45 | カテゴリ:

ゲーム

月日が流れるのは早い物で、前回エ○ゲを購入してから2ヶ月。

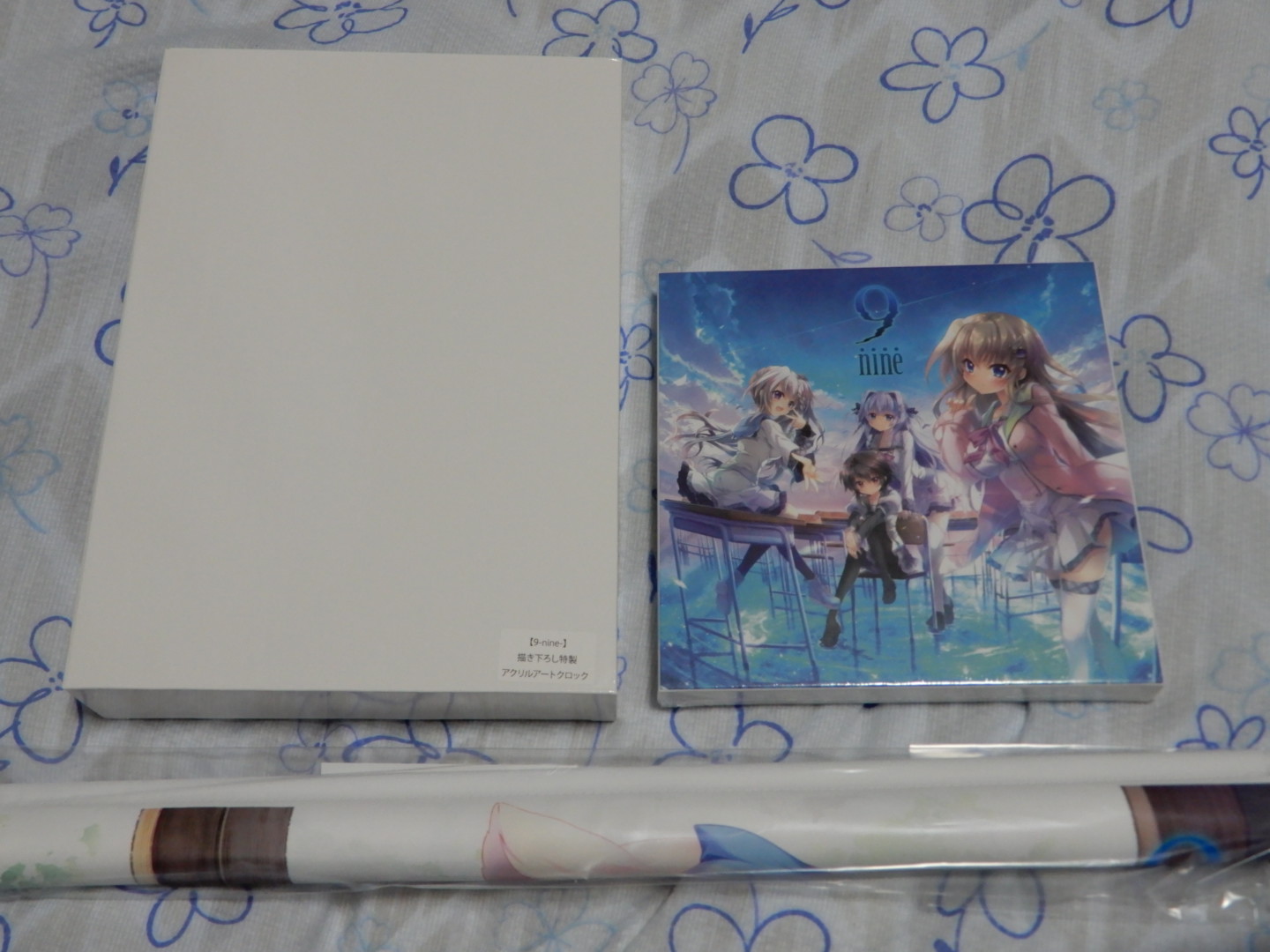

ゲームをコンプしてからずっと待っていた、9-nine-完全版が発売となったので買ってきた。

9-nine-完全版はエ○ゲでは無いのだが、殆ど同じような物なのでこの記事タイトルで。

今回も例の如くソフマップで購入。

オフィシャル通販を使うか迷ったが最終的にタペの絵柄が決め手となった。

特典なので薄手の物かと思いきや、結構手触りが良い厚手の物を使っていた。

発色が若干淡いのと黒系の色が濃い目な気がするのが若干残念だが、

絵柄が気に入っているのでトータルは満足。

アクリル時計はショボい物を想像していたのだが、意外としっかりした物だったので驚いた。

既に時計を置いているし、早々増やす物でも無いので当面の間は仕舞う事になると思う。

………

2月に購入した兼清みわエディションを進めているので、9-nine-完全版をプレイするのは先になりそう。

ただ、今年は5月連休の予定が世間のアレで全部吹っ飛んでしまったし、

筆者の体調もあんまり芳しく無いので大人しくしている予定。

だったら、積んだゲームをプレイしたり、自鯖・自宅ラックをメンテする良い機会なので、

ボチボチとインドアの楽しみでもやろうと計画中。

« 続きを隠す

2021年04月17日(土) - 19:48 | カテゴリ:

雑談

今年達成する事の一つに、自宅バックボーンで関西から直接通信する経路の検討があった。

予定していた構成では、VXLANを使って自宅の検証LANまで延伸させようとしていたのだが、

途中のNW装置に機能が足りなかったり負荷の問題でお蔵入りしていた。

また、デフォルトルートを注入したりNAPTするルータをVPS上で構築しようとした所、

VPSのメンテナンス影響によって独自OSを新規構築出来なくなっていた。

そうなると導入済の仮想ルータを用いて構築する必要が出てくる為、

NW経路含めて再設計をする必要が出てきた。

流行のSR/SRv6とかを使って誤自宅バックボーンを引き回してみたいが、

それこそ対応するルータを入手するのが大変なので、古典的なトンネリングで設計する可能性が高い。

コレはまだ設計・構想段階なので、構成をもうちょっと詰めたら実装しつつ記事に起こそうと思う。

2021年04月10日(土) - 22:15 | カテゴリ:

Network

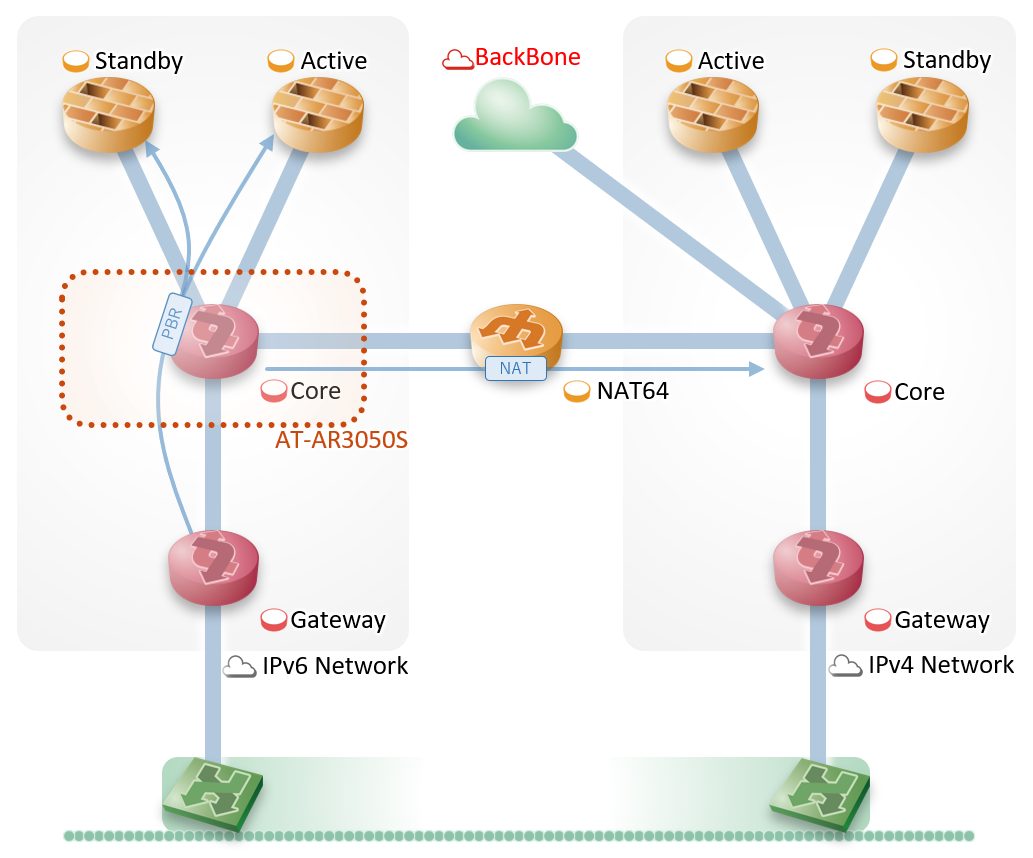

自宅のネットワークではIPv4・IPv6の両方で接続出来る様にしつつ、

ゲートウェイとコアルータを敢えて分離して検証を行いやすくしている。

IPv4環境はCiscoで固めているがIPv6環境は様々な機種を利用しており、

中でもコアルータとして使っているEdgeRouter-Xはファームウェアバグが多く不安定だった。

平常時のパケット転送は問題無いのだが突然CPU負荷が高騰したり、

検証時にバグを引き当てるとIPv6アドレスがルーティングテーブルに乗らなくなってしまい、

デバッグに時間を要していたので何とかしようと思っていた。

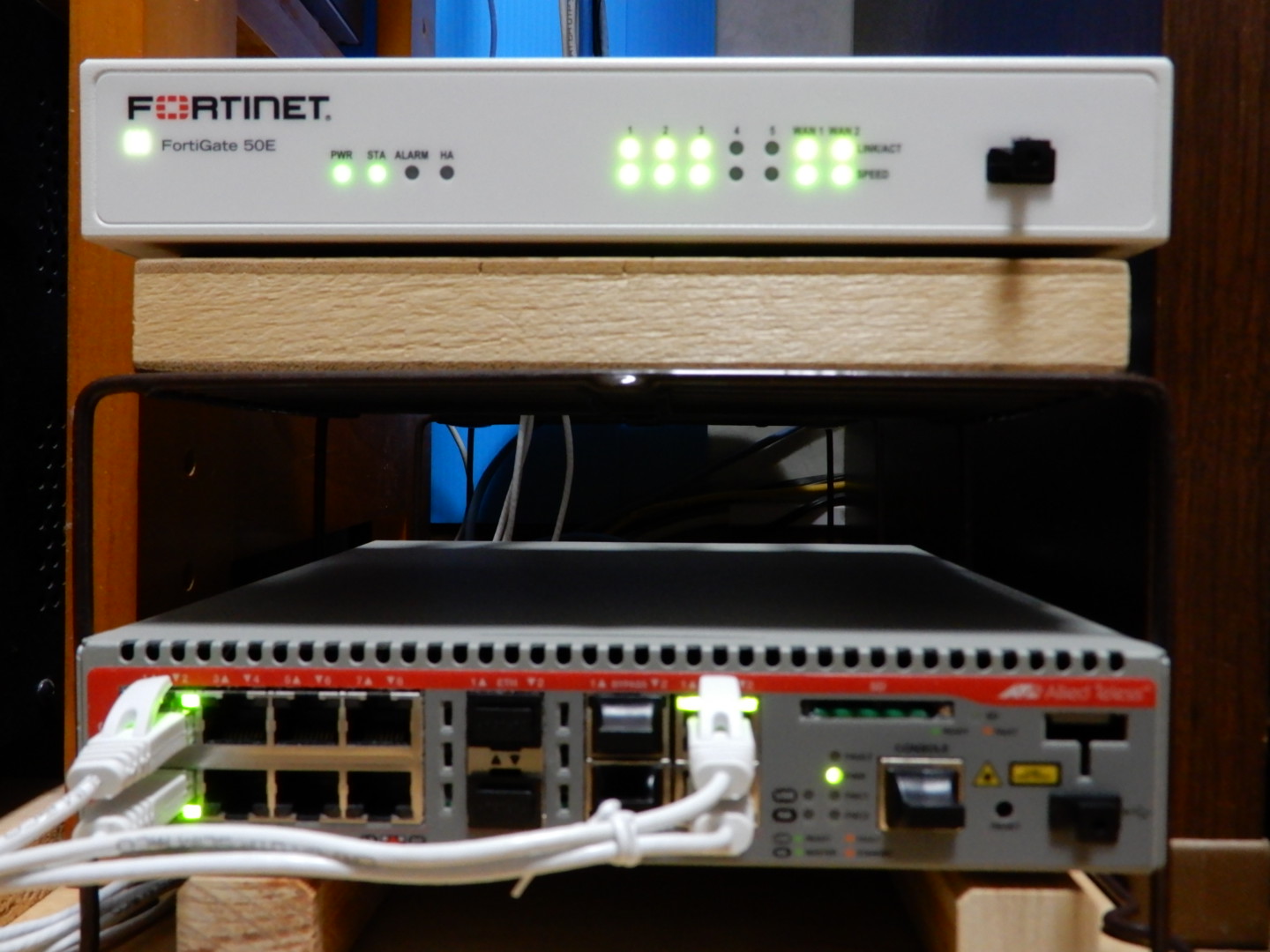

そんな折、AlliedTelesisの業務用ルータが手に入ったので弄ってみた所、

回線監視やPBRなどIPv6コアルータでやりたい事が出来そうだった。

『良いルータが手に入ったのだからこれ幸い』という事で、

自宅IPv6コアルータをAlliedTelesis AT-AR3050Sに入れ替えてみた。

AT-AR3050Sはハーフサイズなので、19インチラックの1Uに2台設置出来る幅となる。

これは100円ショップのSeriaで売っているワイヤー整理棚(小)とピッタリで、

写真の様にハーフサイズ機器を積み重ね出来る

AT-AR3050Sは自宅コアルータとして使っているので、スイッチを極力介さずにルータと直結している。

ルータにはLANケーブルが4本接続してあるが実際にパケットを流しているのは3本のみで、

残り1本は検証機器を直結する必要が出た時の為に事前配線しておいた。

排熱対策として下駄を履かせるのはいつも通り。

以前から利用しているFortigateも熱量が大きめなので、棚の上に木材を敷いて熱対策をした。

配線は筐体の前後に分かれてしまっているので、後ろに一度集めてからスパイラルチューブで纏めた。

LANケーブルの纏め方は個性が出てくるが、

筆者はマジックテープで纏める事が多くスパイラルチューブを使うのは稀だったりする。

それでも今回採用したのはLANケーブルを少数で纏めつつ自立させるには使い勝手が良く、

今回の配線だとスパイラルチューブを使うのが丁度良かった。

………

そんなこんなで、今回のIPv6コアルータ刷新によってネットワーク構成は次の通りとなった。

従来はIPv4・IPv6で設計が少し違ったのだが、今回の刷新によって設計を揃える事が出来た。

コアルータから上位への接続にサブインターフェースを用いているか否かで差異があるが、

それ以外の設計思想は同じとなっている。

上位のFWではパケットフィルタリングとNAPT動作に注力させ、

VRRPの様な冗長化プロトコルはわざと動かさないようにしている。

コレは、VRRPに対応していないNVR500をFWとして使っていた名残だったり。

2回線使う都合上、回線固定の為にコアルータでPBRを動かす必要があり、

上位回線の切り替えも回線監視とPBRで制御する形にしてある。

AT-AR3050SではCiscoルータで言うObjectTrackingが出来ないのだが、

PINGのUp・Downをトリガーに設定変更スクリプトを動かすPingトリガー機能がある。

今回はコレを用いてWANの対向を監視しておき、回線が落ちたらルーティングのAD値を調整しつつ、

PBR設定を調整してパケットの転送先を制御する様にした。

………

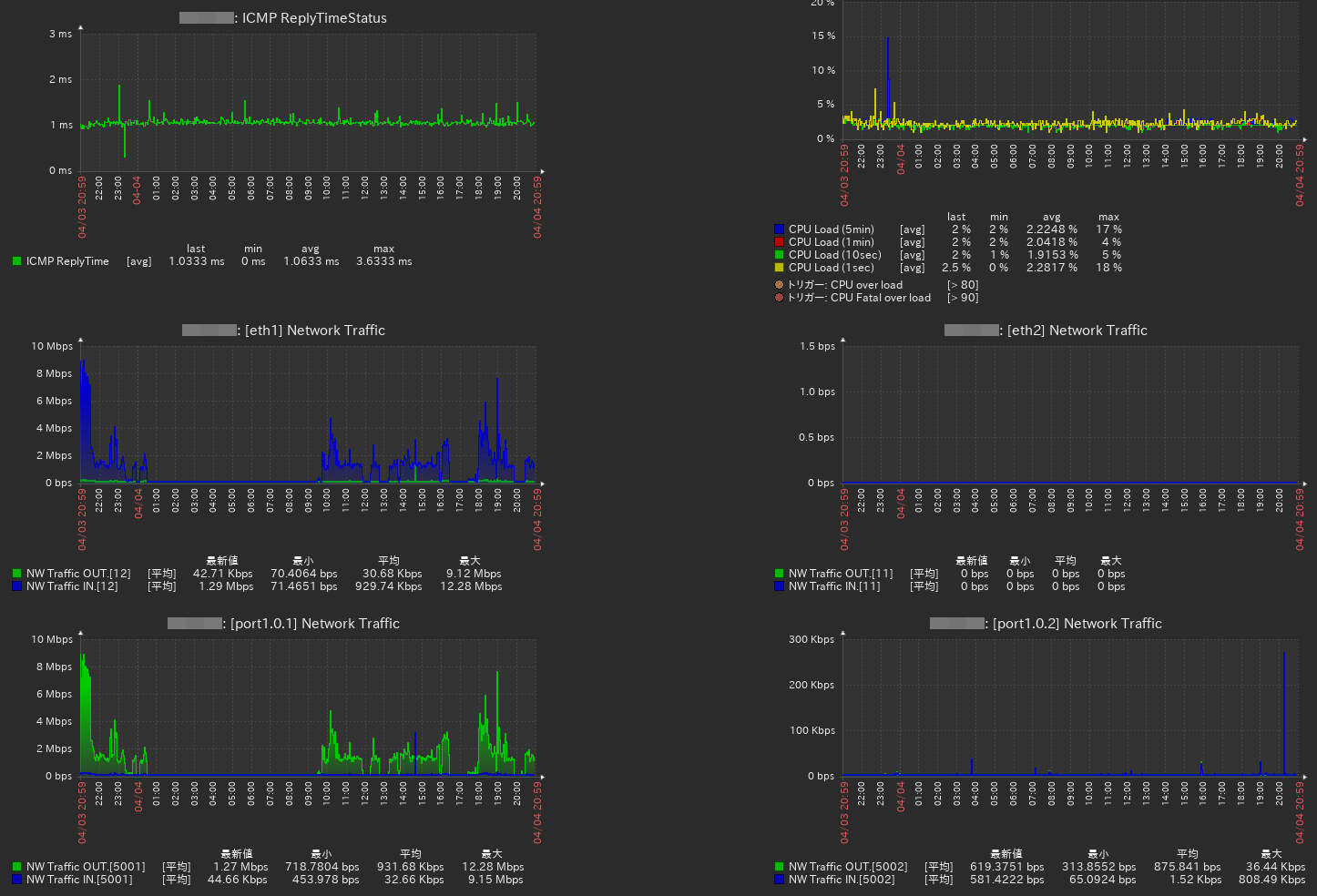

この構成でPBRを12ルール設定しつつ、実トラフィックを流した際の負荷状況が次の通り。

トラフィックが10Mbps程度なので負荷とは言えないが、CPU使用率は2%程度上がった。

一般的にPBRはCPU処理する事が多いので負荷が高めになるのだが、

この様子なら1Gbpsを流し込んでも問題無さそうだった。

………

過去に何回もお世話になっているAlliedTelesisのネットワーク機器だが、

今回のルータは現行機種なので長期間現役で使う事が出来そう。

最近はルータの仮想化も進んできているが、

通信速度をワイヤレートギリギリまで持っていくには、やはり物理機器が必要になってくる。

また仮想化しても稼働するホストサーバには物理ネットワークが必要になるので、

やはり今後も物理ネットワークを利用する機会は多くなると思われる。

折角、自宅に物理・仮想のネットワークラボを構えているので、実用しつつ検証もしていきたい。

« 続きを隠す