2015年12月27日(日) - 21:55 | カテゴリ:

雑談

アキバで友人とコーヒーを飲みながらコミケの事を話していた時に電気外の話題になり、

自分「今回の電気外は月曜日にやるのかなぁ~ 行けないや…」

友人「電気外、明日(12/27)なのだが」

自分「!!?」

というやりとりを歴て急遽リストチェックを行い、

お金を握りしめて年数回しか行かない新宿まで行って来た。

12/25に予約開始したタユタマ2の発売が待ち遠しい…

電気外には来ていないが、アクアプラスのうたわれ3も待っているし、来年は楽しめそうだ!!

話は戻り、今年のコミケは1日目に買う物が無く、2日目もどうするか迷いつつ、

3日目に全てを賭けるプランを練っていた。

その為、予定していた資金にも余裕があり、

急遽行く事になった電気外にも問題無くお金を注ぎ込む事が出来た(`・ω・´)

初動はLump of Sugarでマフラー。

最初は通販購入を予定していたのだが、殆ど列ぶ事無くレジまで行けたので現地で買ってしまった。

実は、以前からマフラーが欲しかったのだが買う機会が無く、いつもタオルで代用をしていた自分。

このデザインなら普段使いでも(巻き方を工夫すれば)なんとかなりそうなので満足。早速C89で使おう。

こちらは、現地で色々と予定変更が発生し、購入リストに追加した2つ。

元からCDは欲しかったのだが、あるとは思っていなかったので、見つけて即GET。

ALcotの主題歌アルバムは、なんだかんだで毎回買っているし…

ちなみに、GWAVEは新宿帰りに秋葉原で買って来た。

………

と、普段に比べると量は少ないが金額は上々な今回の電気外。使った金額も大きかった。

-

電気外祭り 2015 WINTER

[Lump of Sugar] マフラー – 4500円

[feng] カバー – 11000円

[feng] シングルCD – 1200円

[ALcot] ベストアルバム – 2000円

[ALcot] ストラップ – 1500円

合計:20200円

今年はボーナスも手つかずだったし、平日は即寝の日常で金貯まっていたから、

この位の贅沢をしても罰は当たらない筈 ヘ(゚∀゚ヘ)

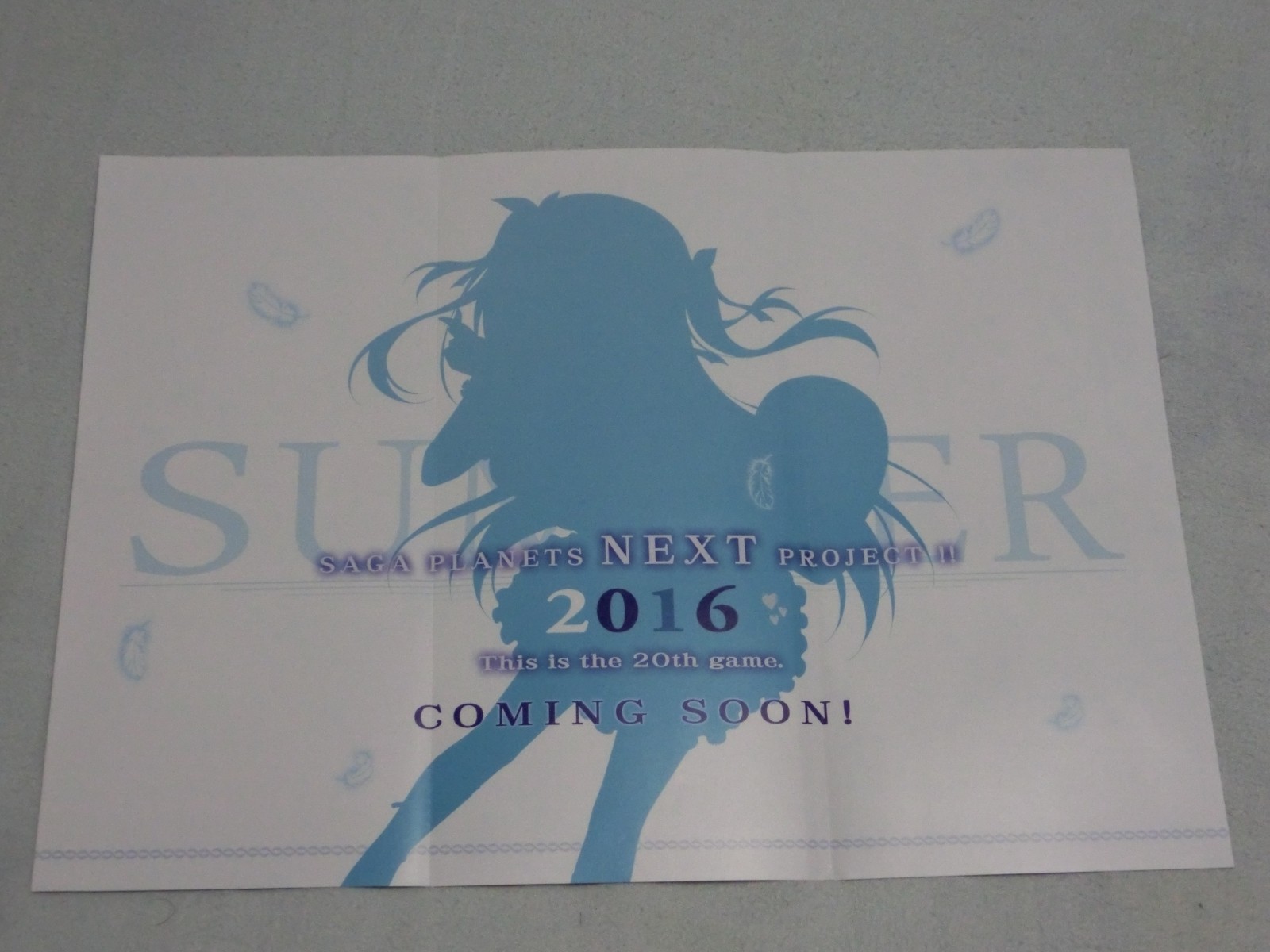

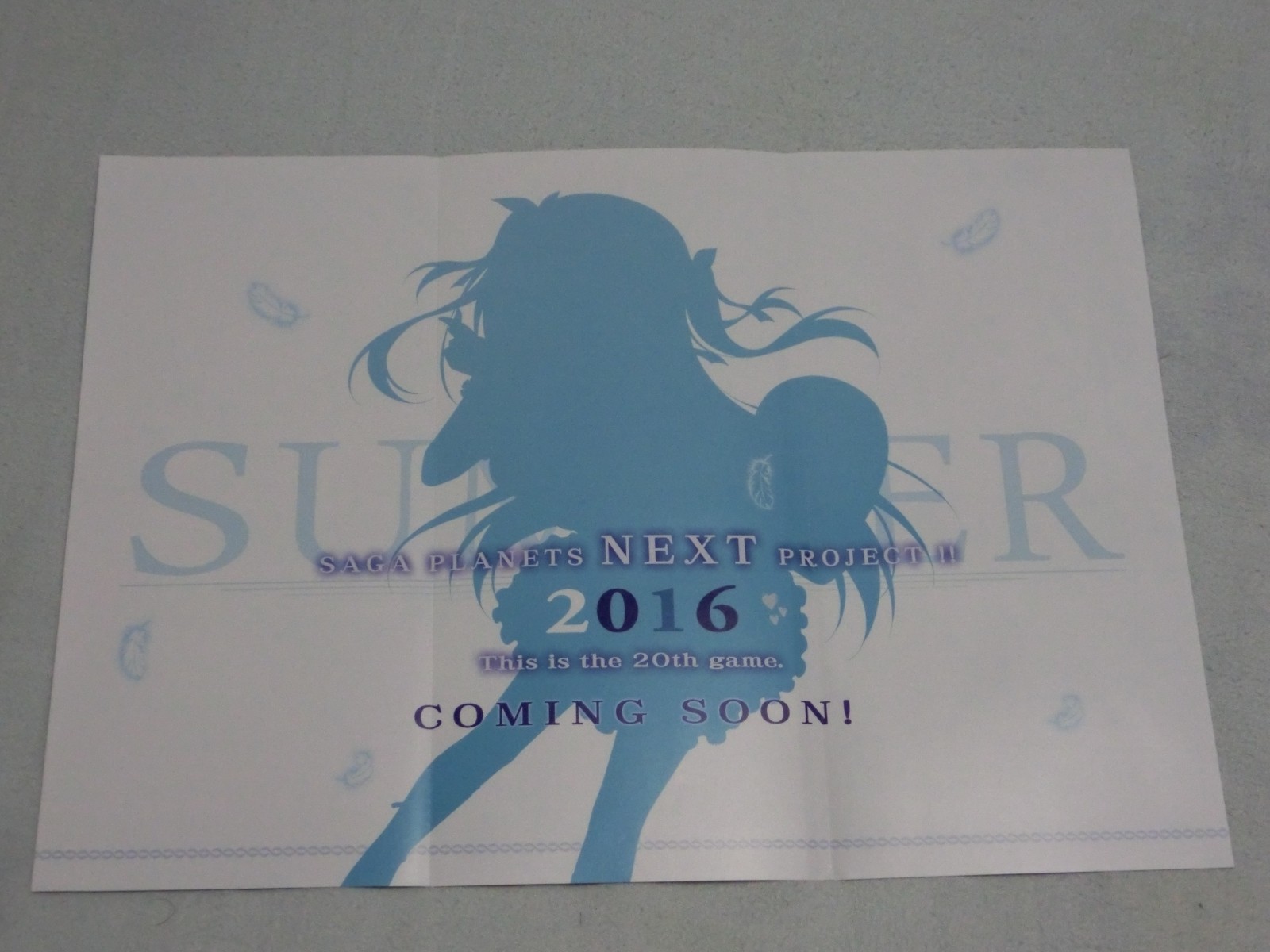

~ お ま け ~

会場のサガプラブースで貰ったパンフレット。どうやら、20作品目が企画されているらしい。

« 続きを隠す

2015年12月20日(日) - 22:35 | カテゴリ:

ゲーム

年の瀬も休まずエ○ゲを買いに行く筆者であった。週間だもの仕方ないね。

今月はソラコイのみ購入。宮坂みゆ先生&宮坂なこ先生のエ○ゲだもの。買うしかない。

他には、毎年恒例のコミケカタROMをGET。

近頃は金曜日リアルタイムで月末エ○ゲの日に参加出来ていないのだが、

今回も前途の通り参加が出来なかった(´・ω・`)

でも、そんな事にも慣れた物で、毎度の事ながら翌日の土曜日に参加して来た。

記事書いているのが日曜夜だって? すんません。忘れていました(´・ω:;.:…

………

今月の1作品。最近、やる時間がめっきり減ってしまって詰まれる一方なのをなんとかせねば。

他には、ワールド・エレクションと、ナツイロココロログを新規予約。

どちらも、来年5月発売(予定)だから先が長い。

そして、年末の必需品コミケカタROMも購入。

今年もなんとか3日間行けそうなので良かった。コミケ行かないと一年を締めくくれない(`・ω・´)

ちなみに、冬のサークル参加は漏れたので、今回はサークル参加は出来ず――

夏こそはガチのVPN本か、FW本を出したい所。

その為には、眠っているCiscoASAとかを叩き起こさねば。

« 続きを隠す

2015年12月19日(土) - 23:07 | カテゴリ:

Network

近頃、無線接続の端末をどんどん増やしていた結果、

5年以上使い続けていた無線APの同時接続数が限界を迎えてしまい、

パケロスしだしてしまったヘ(゚∀゚ヘ)

普通の使い方なら同時に10以上も接続する事は無いのだろうが、

ns-labではEthernetConverterを2台使っており、

その先には常時接続レベルの端末が何個も芋づる方式で接続されている構成。

有線を引き回したいのだがPF管が引いていない所にPCを置いている都合上、

どうしても無線を使う必要が出ているのが原因。

………

という事で、無線APを物色している近頃。

自宅ラック勢としては、Ciscoのはんぺんなのだが、

アライドテレシスから出た円盤も使いやすそうで、心が揺れ動いている(´・ω・`)

最終的には、2.4GHzはCisco、5GHzはアライドで構成を組むことになりそうなns-labでした。