今回HDDを交換するにあたって、ついでにKVM領域の拡大もやってみた。

と言ってもresizeしただけなので、ジャーナリングFSの変更は無しで。

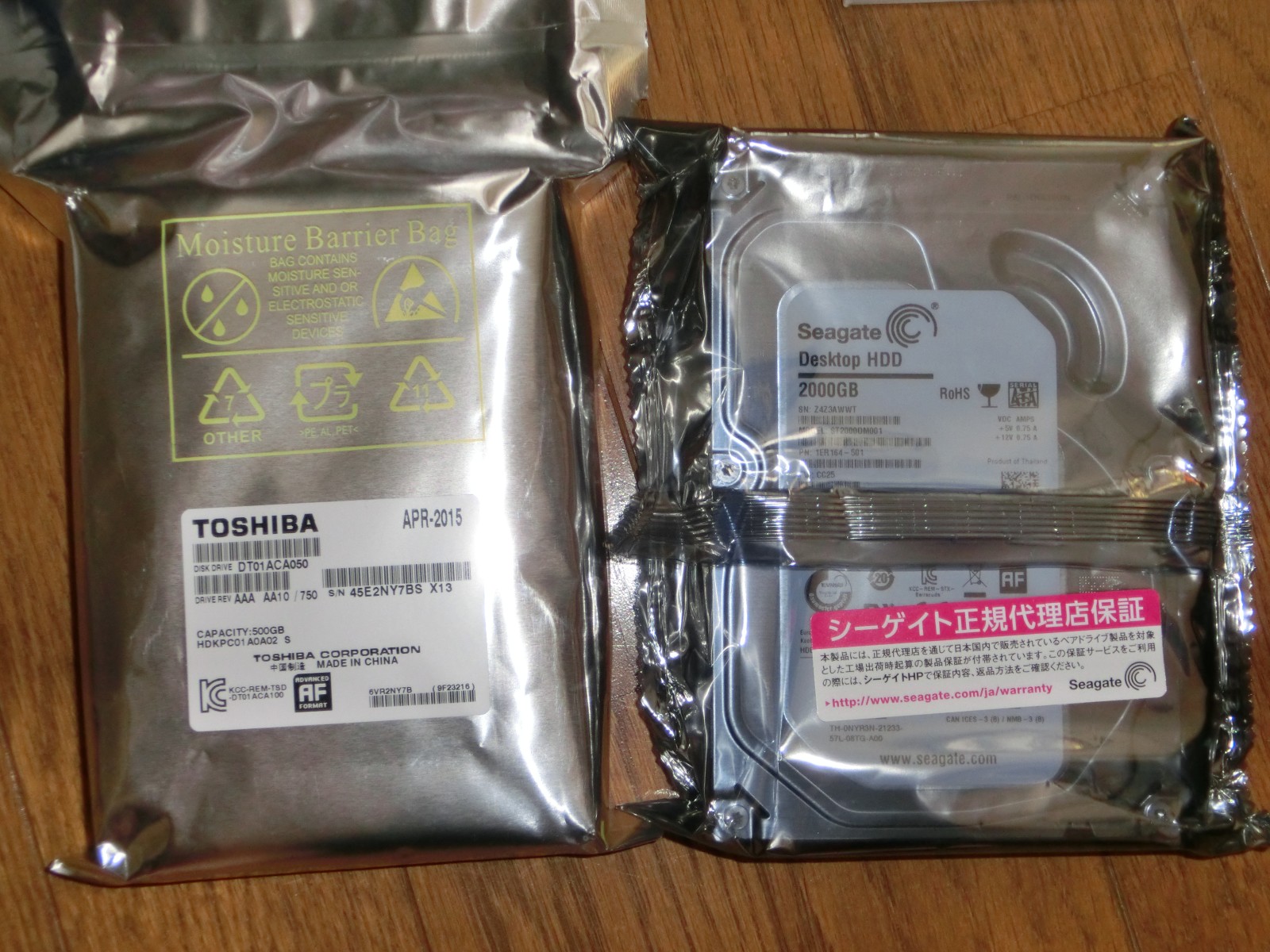

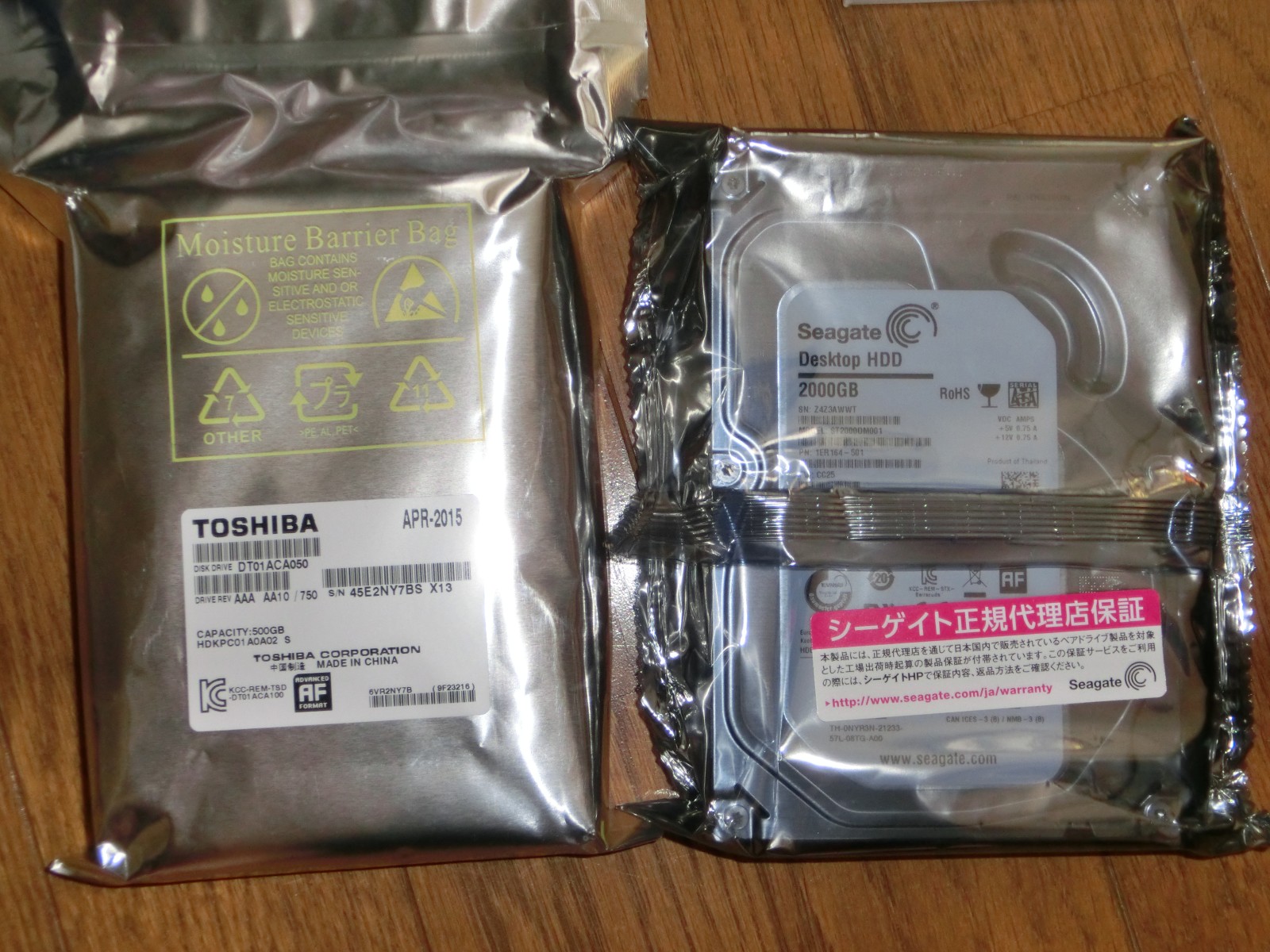

今回購入したHDDは↓の4点。

-

TOSHIBA – DT01ACA050

-

Seagate – ST2000DM001

-

Seagate – ST2000VN000

-

WD – WD20PURX

『RAID組むのに、違うHDD使うとかわかってね~な』と仰る方。

Exactly。まぁ、こんな構成には理由がありまして…(´・ω・`)

何故違うHDDメーカを組み合わせてRAIDを組んでいるかと言うと、

以前、SG製HDDで発生したファームウェア問題で、

自宅のRAID組んでいたHDDが一度に全滅した苦い経験がある為。

ガチの本番環境なら、RAID1+0とかで組むのでリスクも減るのだろうが、

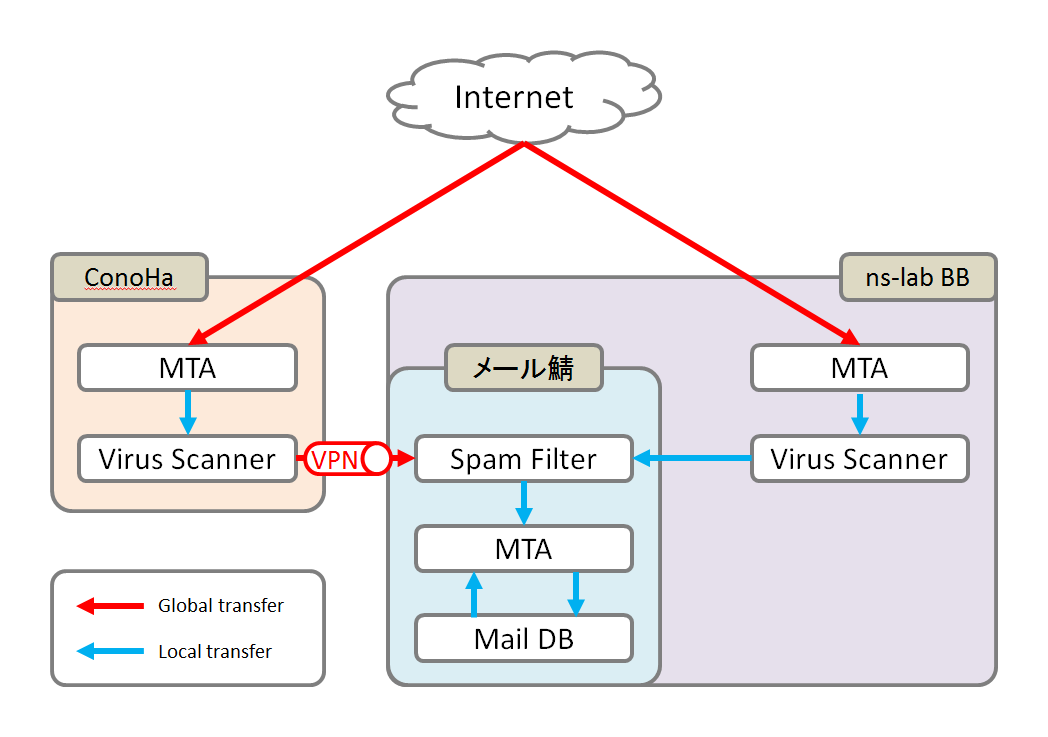

ns-labの自鯖は仮想環境共存の為とか、録画鯖とかの為にわざとRAID1を2発にしている為、

ファームなどどうしようもない箇所での故障に備える為に、

HDDのメーカをずらしてRAIDを組むようになったのでした。

………

他にも、自鯖のNICが足りなくなったので、4ポート物に載せ替えてみた。

今までは2ポートNICを増設していたのだが、

流石に仮想環境を何個も作ると足りなくなってしまい…

ちなみに、お役御免になる2ポートの方は次の用途があるのでそっちに転用。

………

内容をHDDの方に戻して…

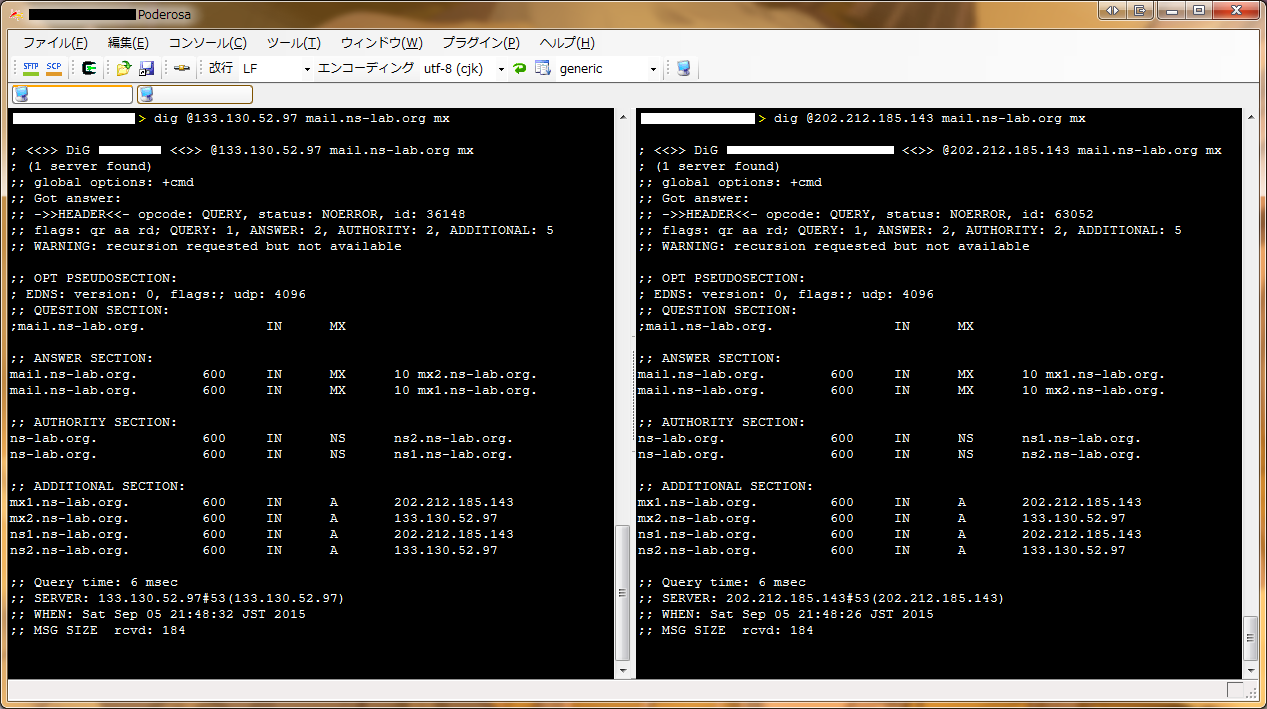

今回はSoftwareRAIDなので、mdadmとsfdiskを使ってパーティションコピーを行った。

今まで、ここまで大がかりなHDD交換は行った事が無かったので、

手探りしながらの作業で非常にヒヤヒヤだった(;´Д`)

参考サイト様

トヤヲ・ネット – mdadmのRAID再構築

うまいぼうぶろぐ – sfdiskでパーティション情報のコピー

………

実は、一番ハマったのがパーティション情報のコピー操作だった。

mdadmは、以前LinuxでNAS相当を構築した時に色々触っていたので、まぁなんとかなった。

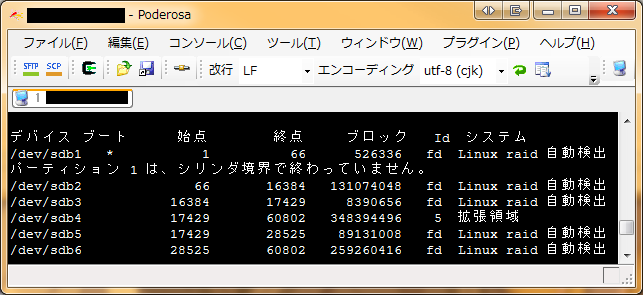

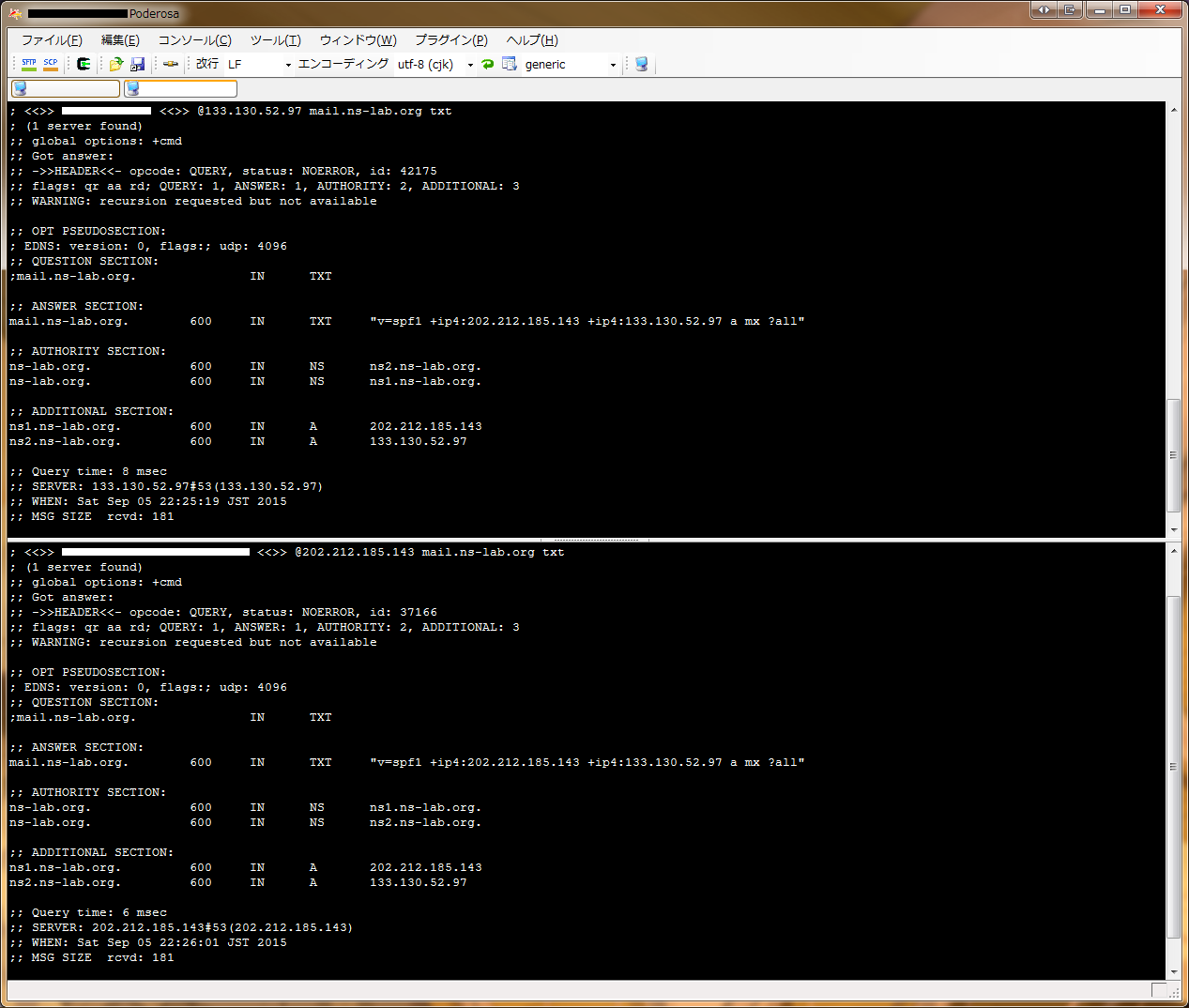

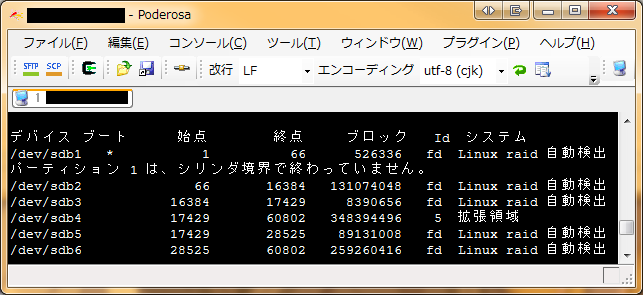

普段は、fdiskを使ってパーティションを切っている筆者なのだが、fdiskを使うと↓写真の様に、

パーティション1とパーティション2の始点と終点が同じ値を取る切り方が出来ない様になっている。

対処方法をググると、partedを使ったり、ddで直ダンプしたりと色々出てくるのだが、

partedは使った事無いし、取り替えたHDDは電源入れられないので、他の方法を使う必要があった。

という事で、出逢ったのがsfdiskを使って、

生きている方のHDDからパーティション情報のみダンプする方法。

例えば、

"/dev/sda" のパーティション情報を "/dev/sdb" にコピーして、

"/dev/md0" のデータを "/dev/sdb1" にコピーしてRAIDアレイの修復も行う場合、

[# sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb –force]

[# mdadm /dev/md0 -a /dev/sdb1]

を実行すれば、HDD容量にもよるのだが数時間で処理が完了する。

………

という事でRAIDのリビルドも無事完了し、

"www.ns-lab.org" の乗っている仮想鯖も新HDDで絶賛稼働中。

今の所はエラー無く安定稼働しているので、一安心という所( ´Д`)=3

そしてNICも増設したし、仮想を動かすHDD容量もなんとか算段ついたので、

ロードバランサをLinux上で構築しフロントを全部ロードバランサに任せたり、

本気のライブマイグレーション環境を構築したりと、

今後の自鯖で行う事が目白押しになった[ns-lab BB]でした。

« 続きを隠す