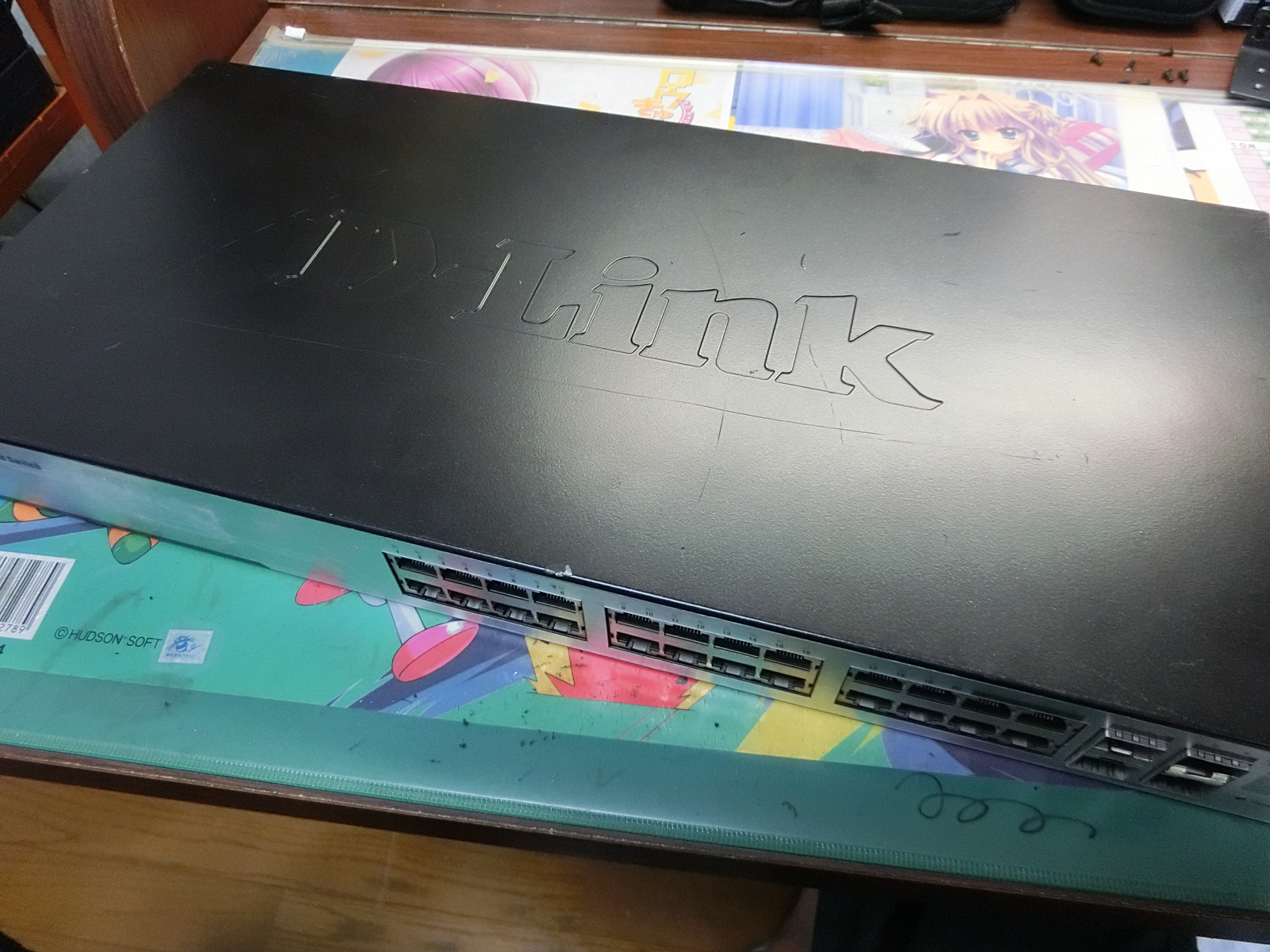

D-LinkのDGS-3100-24を分解してみた

DGS-3100-24のジャンク品を入手したので、前例のごとく分解をしてみた。

D-LINK DGS-3100-24

一見すると楽そうな↑だが、分解するのにかなり時間がかかってしまった(´・ω・`)

今まで、Allied Telesisの機材をいくつか分解してきた事はあったのだが、

今回は初の試みであるD-Link製に着手。

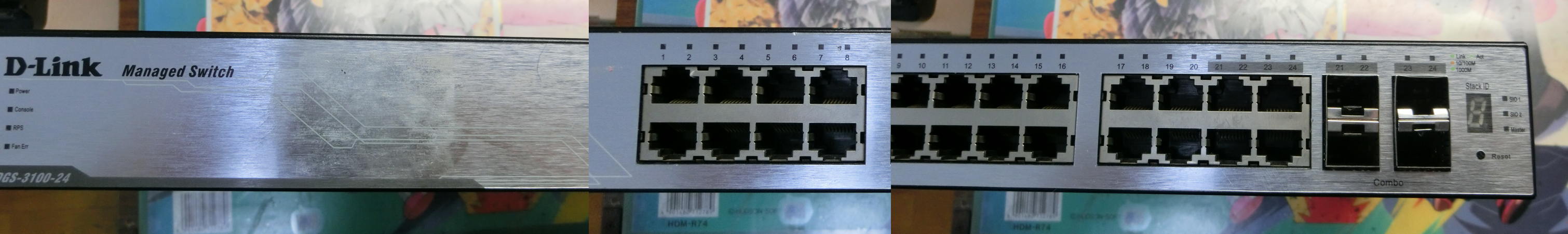

内部を見る前にとりあえずフロントとリアを

※パノラマ撮影する技量が無いのでずれているがご愛敬(´・ω・`)

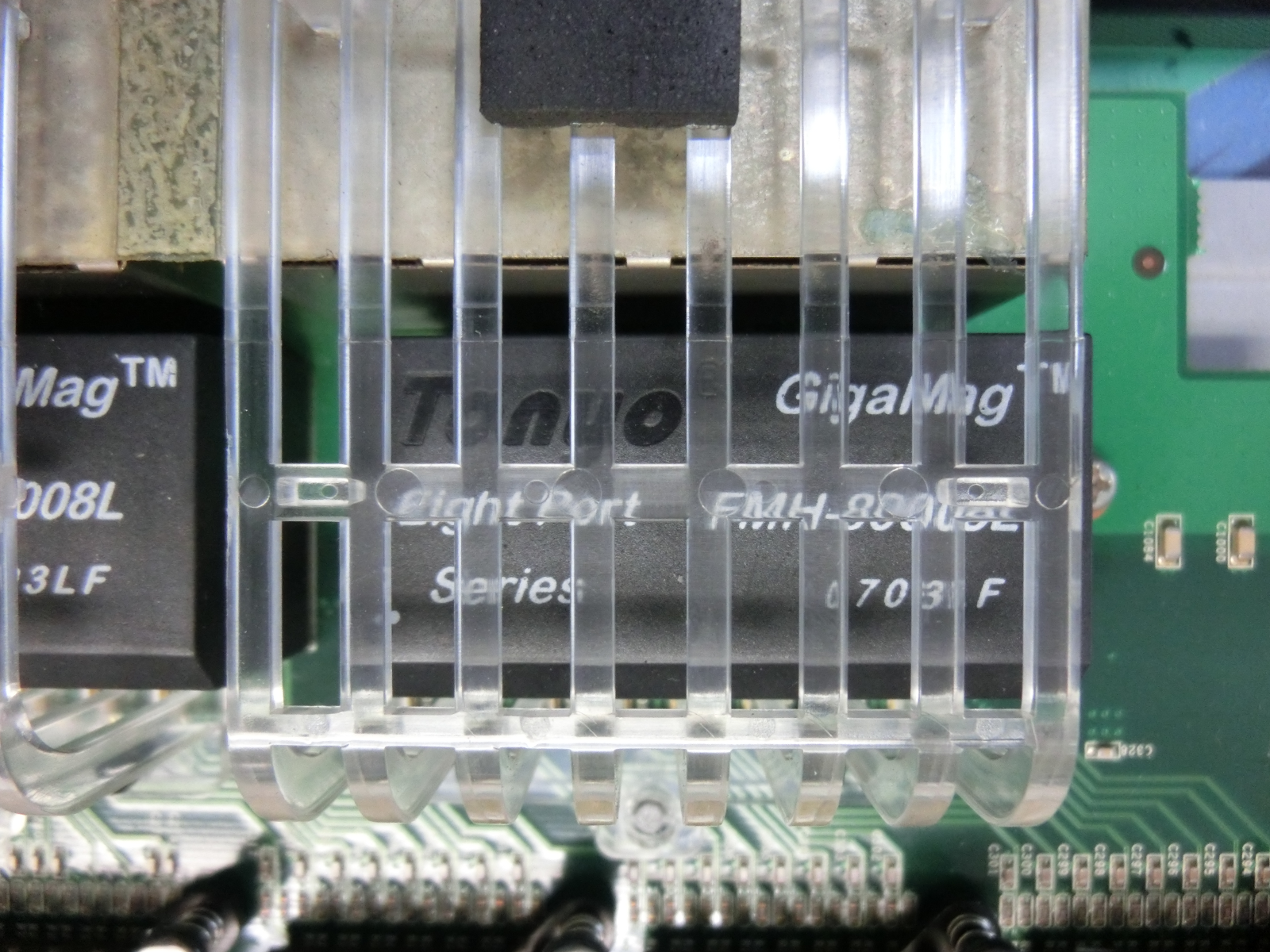

DGS-3100-24の特徴的なのが、HDMIケーブルを利用してスタックする事が出来る点。

その為に、フロントパネル右側にはスタックNOを表示する7セグメントディスプレイが。

まー、48ポートスイッチを簡単に入手できる昨今だと、活用する場面は少なそうですが。

裏面は他の機種同様。

当たり前だが、MACアドレスもD-Link社の割り当て範囲。

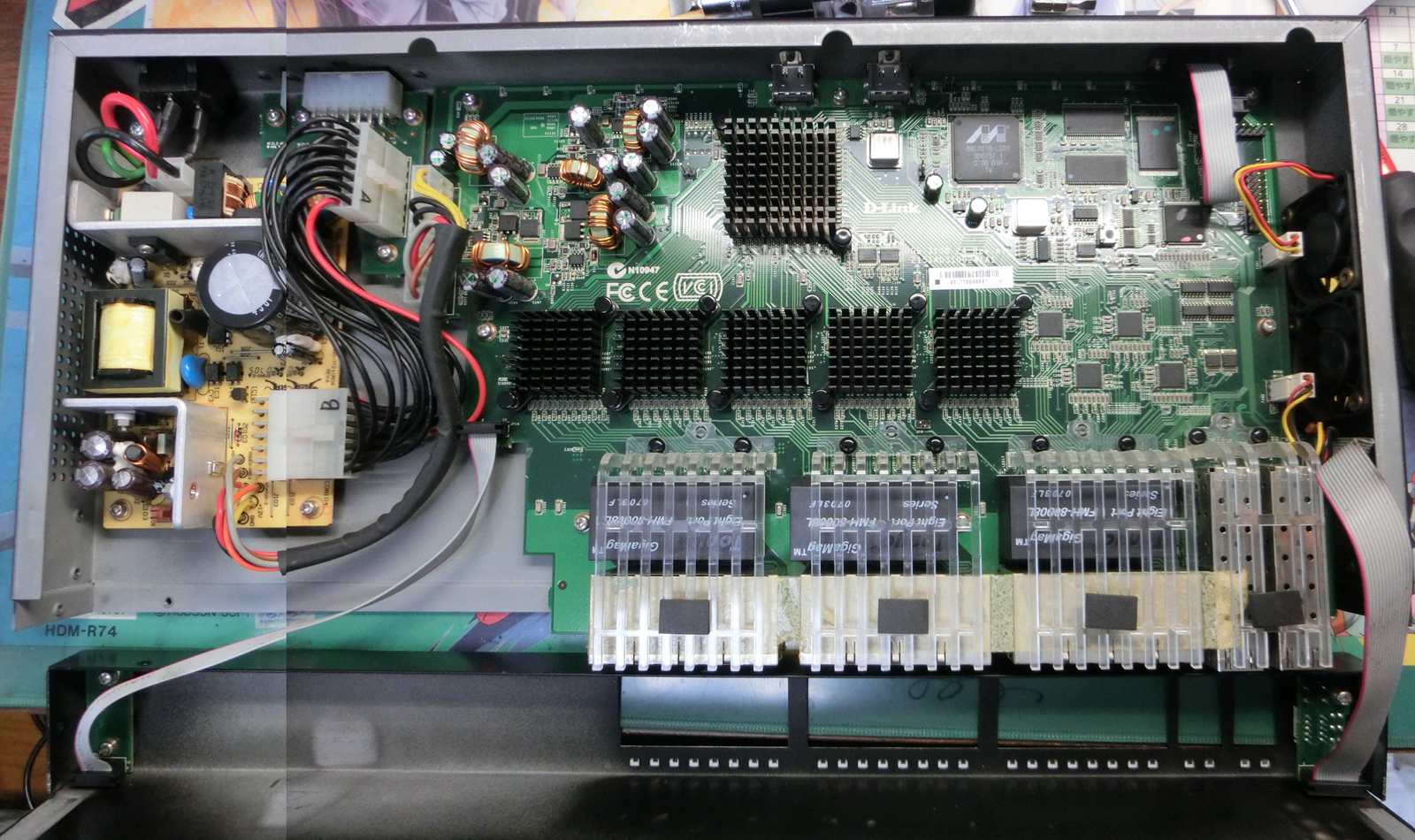

で、分解。

と行きたい所なのだが、こいつが難航した(約4時間程度かかった)

と言うのも、ネジがなめていたりなめられていたりして、普通の+2ドライバーでは分解出来なかった。

なので、急遽ホームセンターに駆け込みビスブレイカーとすべり止め液を購入。

…分解の為だけに購入するのは無駄な気もするが、普通のドライバーとしても使用できるので良いかなと♪~(´ε` )

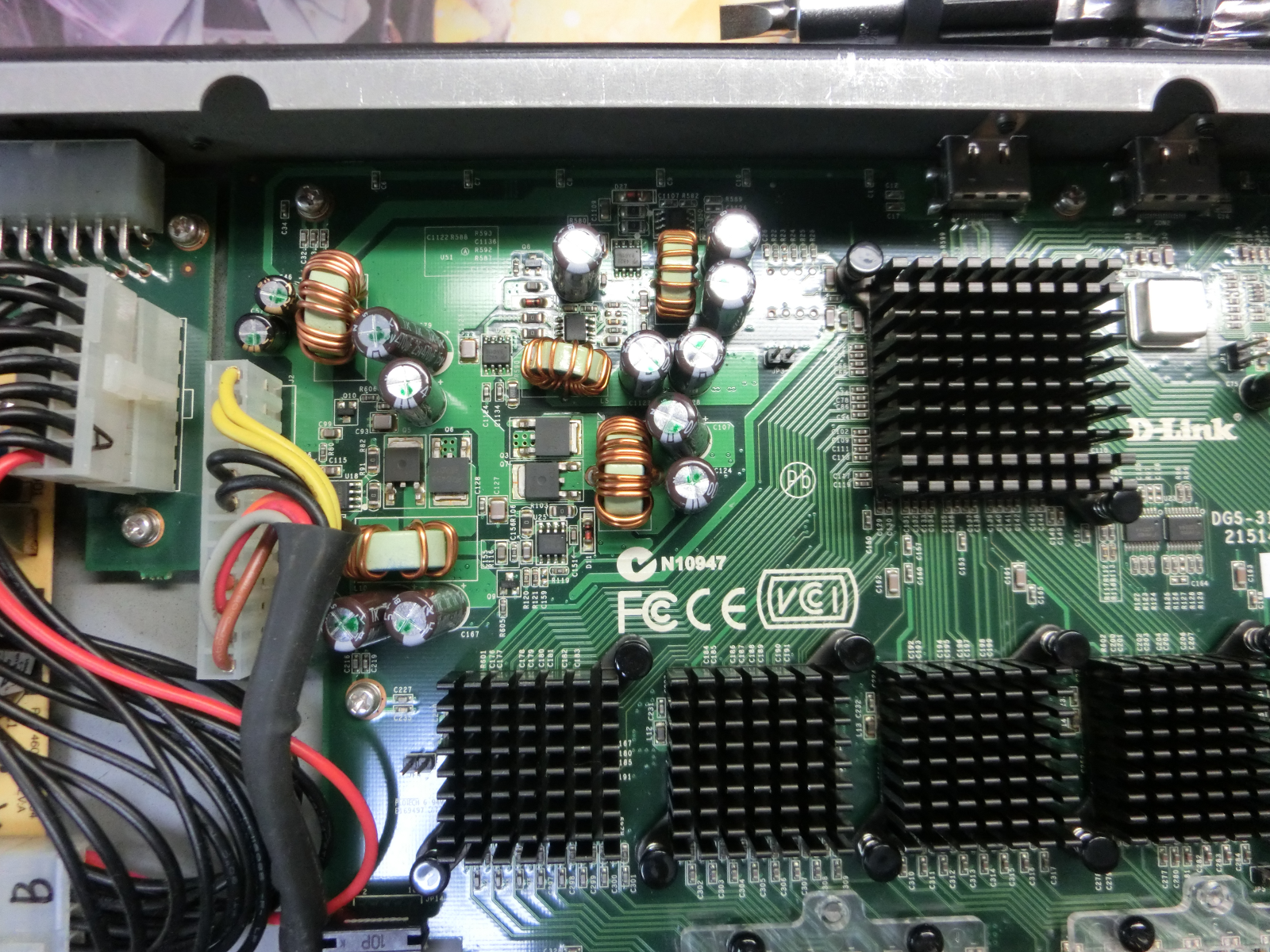

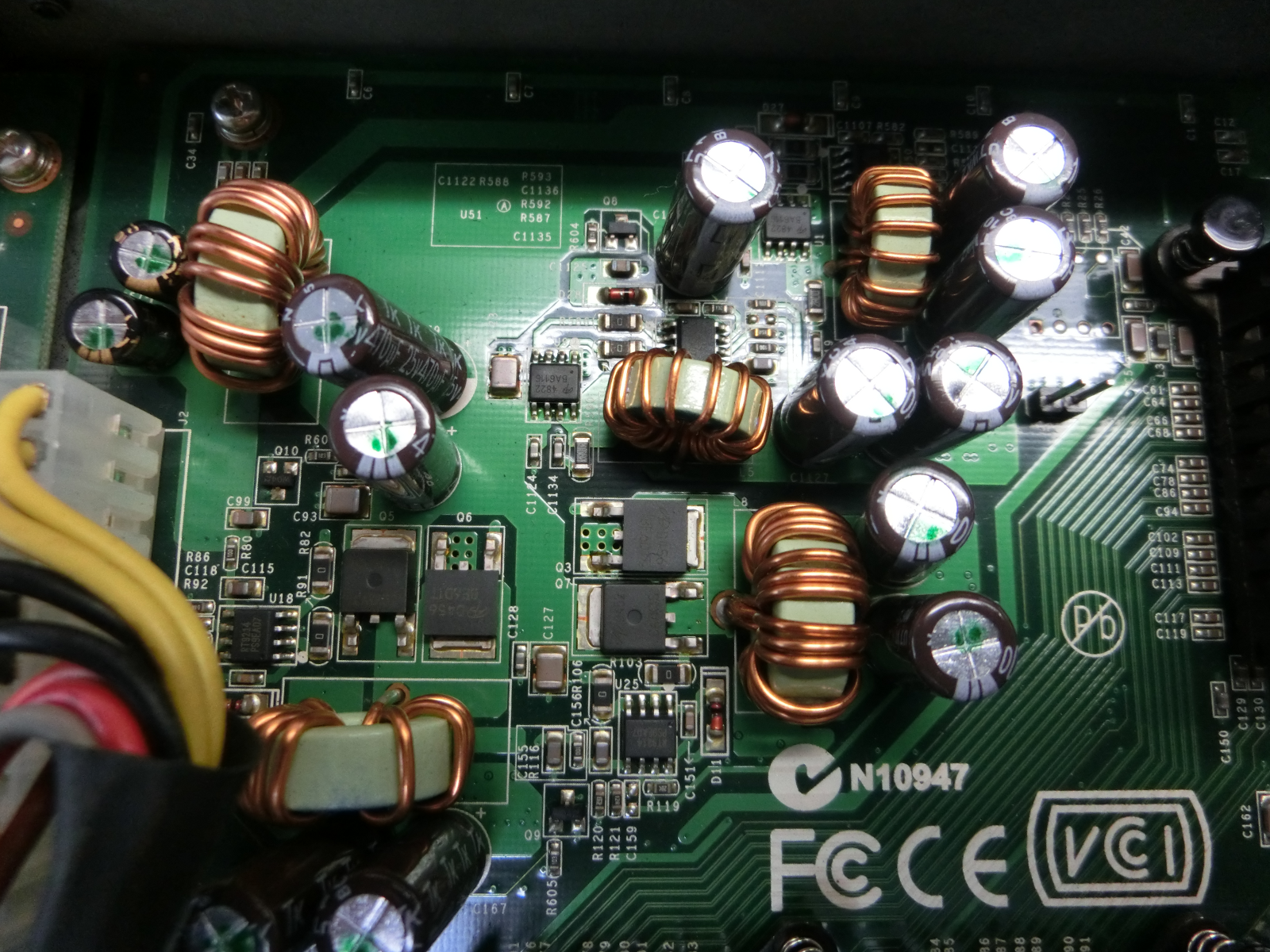

そんなこんなで分解した結果がこちら

どうやら、こいつでは液体コンデンサを使用している模様。

ヒートシンクはプッシュピンで固定されているので、ずり落ちの心配をしなくて良いのが安心点。

メイン基板のコンデンサはニチコンかTAICONのどっちかだと思うが、詳細不明。

個人的には日本ケミコンか三洋電子が良かった(´・ω・`)

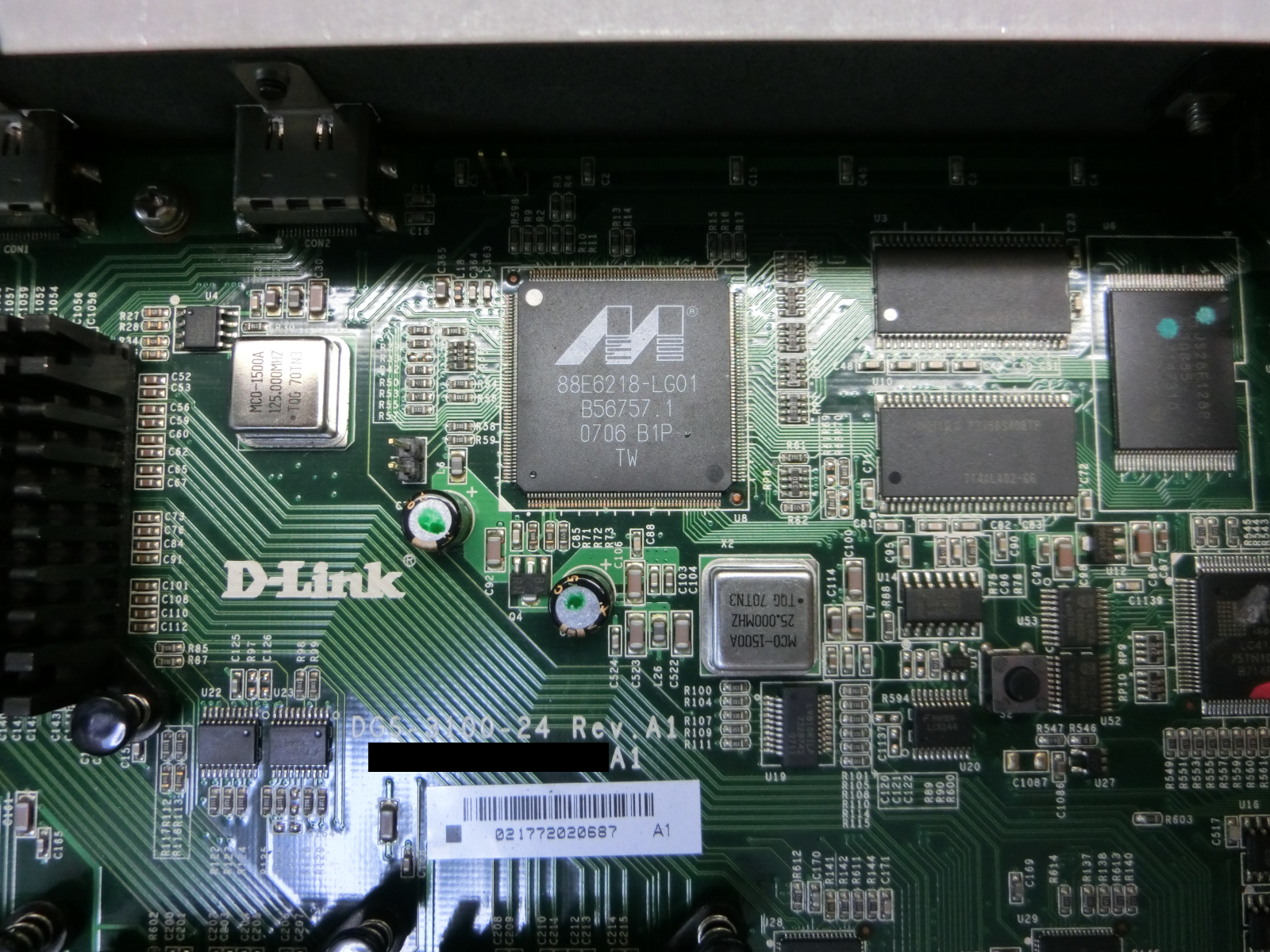

Marvellの88E6218-LG01チップだが、内部のスイッチか何かに使用していると予想。

あと、用途不明のブロック状の電子パーツとか。

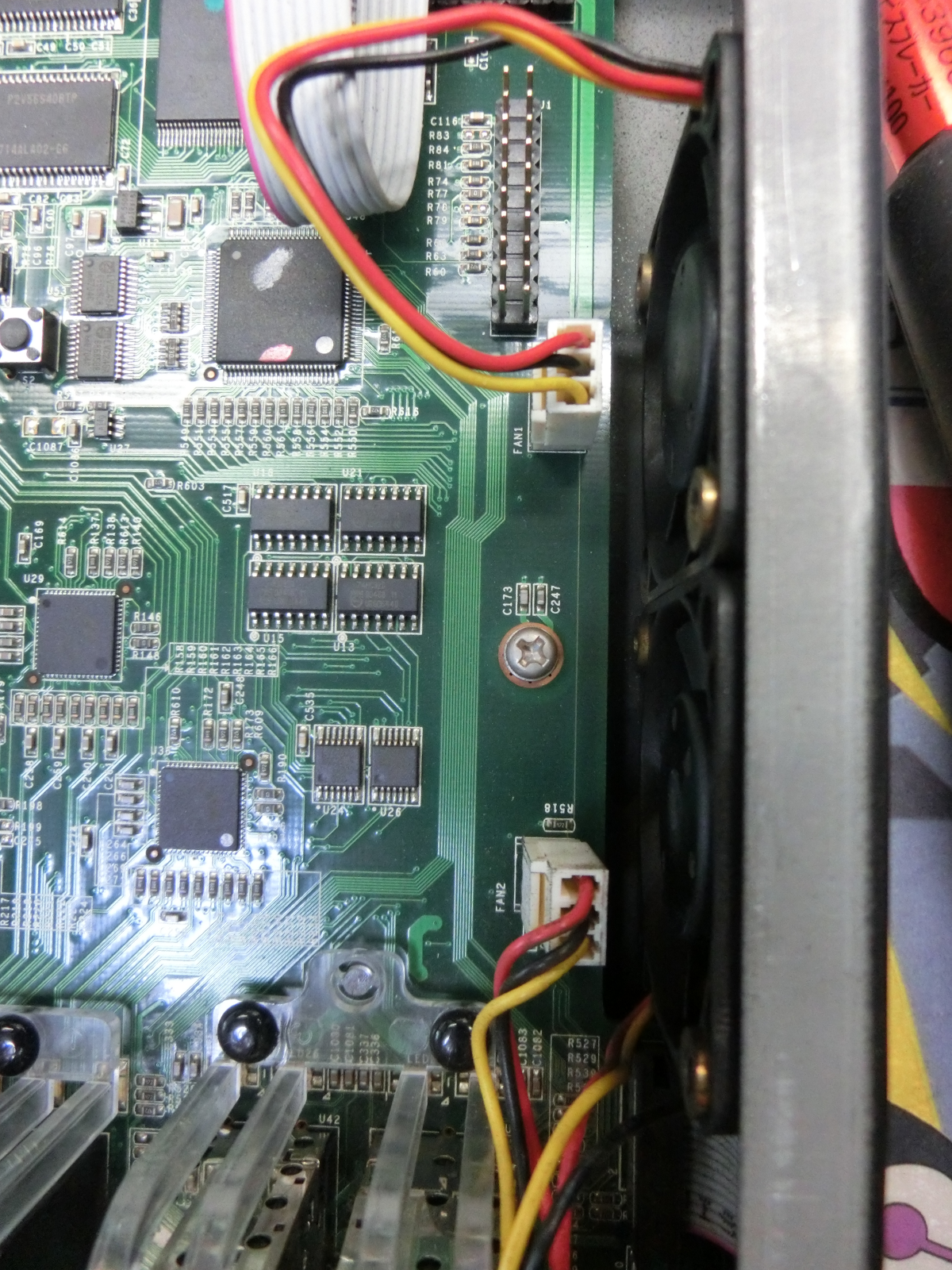

静音化改造をする上で重要になってくる、排気ファンの箇所がこちら。

此奴も、PC用ファンとコネクタ部分(赤と黒)の結線が違う模様。

市販のPCファンを使用する場合は、他のネットワーク機器よろしく配線を変えてやれば代用可能と思われる。

右に写っているドリルビットは、ファンの厚さを比較する為に置いてみた。

ドリルの軸は6.35mmなので、搭載されているファンの薄さがなんとなく想像出来るかと。

辺の方は毎度の事ながら、40mm x 40mm。

電源基板の方はこちら。メインに変わって紙フェノール基板っぽい感じ。

コンデンサの方は台湾のSONJIUだと思われる。

…まさか、コイツが使われているとは。もっと良いの使ってくださいよ。

電源部のコンデンサは150μF/450V品。かなり大きい容量だった。

あと、年代物だからだろうかコイル鳴きが凄まじい…

~ 感 想 ~

HDMIによるスタック機能やら、インターフェース等面白い試みを行っているだけに、勿体ない設計。

ジャンク品の当たり外れもあるのだろうが、自分が買った物は外れっぽかったです(´・ω:;.:…

だからこそ、コンデンサを取っ替える等して遊ぶ事が出来るかもしれない…

時間があった時にでもコンデンサ交換を試して遊ぶなりしてみようかと。

だとしても、コイルの代替品が思い浮かばないのが(´;ω;`)

どっちにしろ、家庭で常用するには一工夫が必要な物かと