2017年05月28日(日) - 00:20 | カテゴリ:

Linux

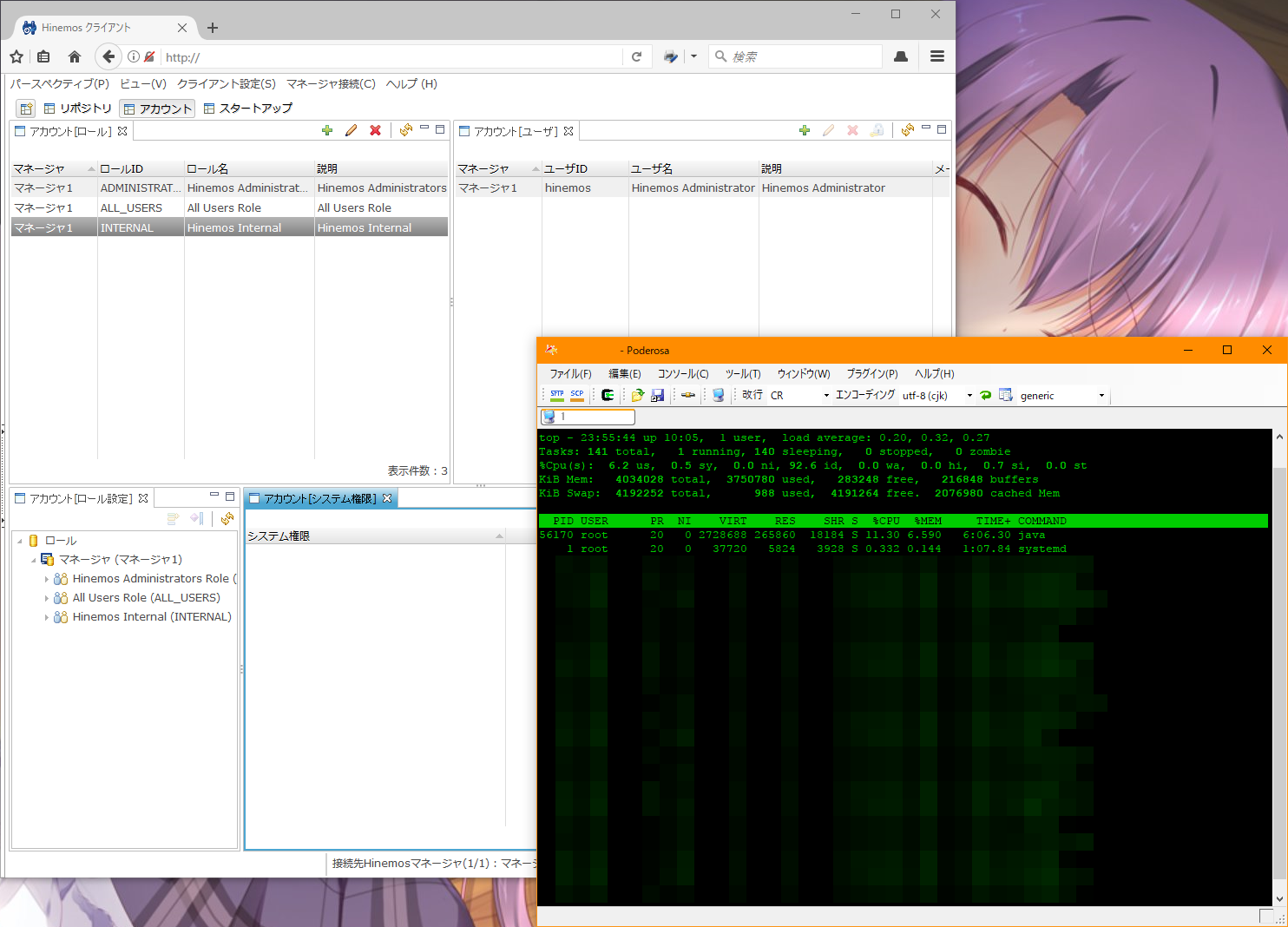

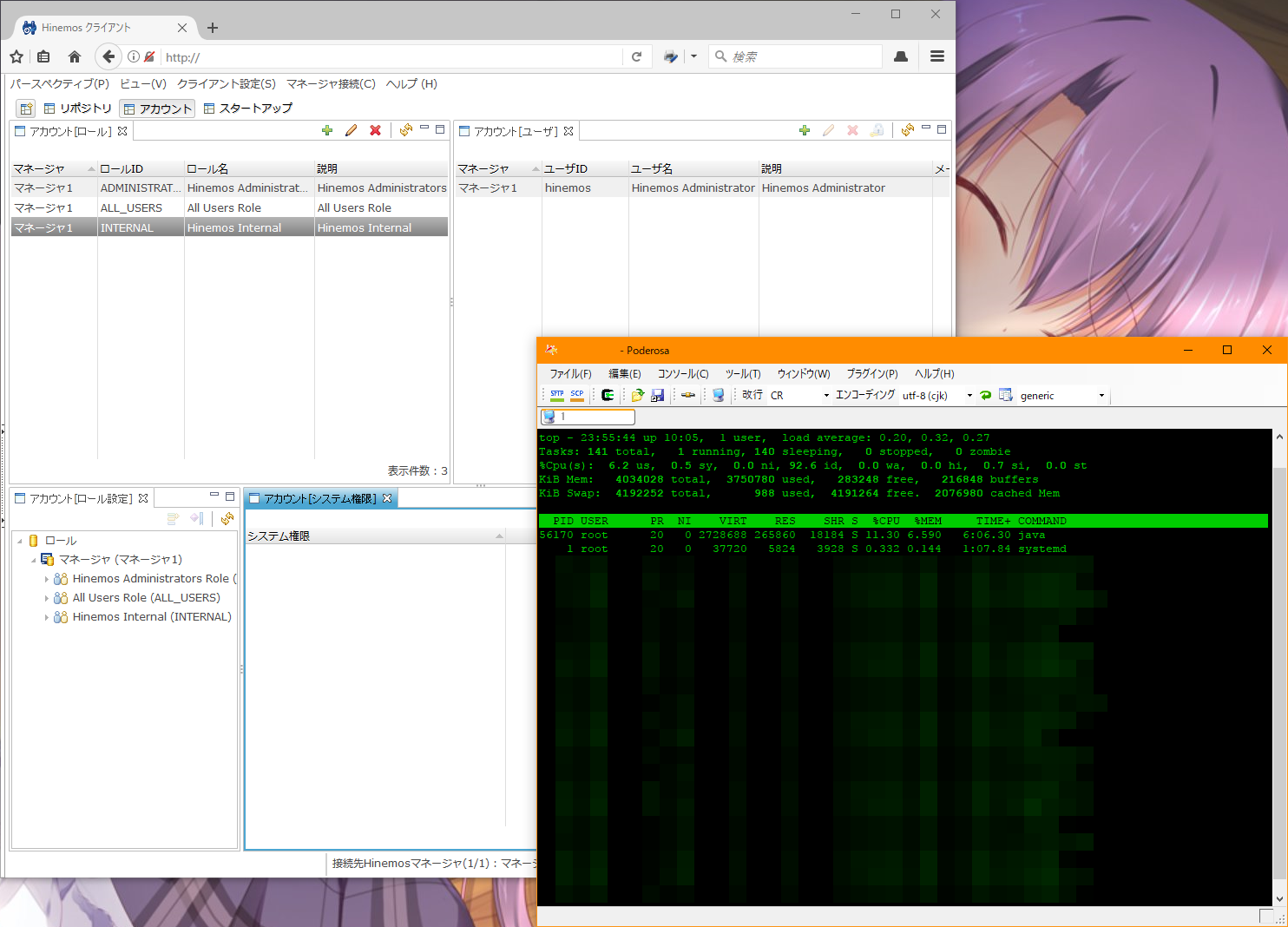

ふとした事から「Hinemosってどうなんだろう…」と思ったのでとりあえずインストールしようとした所、

HinemosマネージャはRHEL7系でないと対応していないとオフィシャルに記載されていた。

ならば、普通にRHEL7かCentOS7を使えば良いのだが、

手持ちの仮想サーバで比較的ヒマしているサーバのOSがOpenSUSEだった事もあり、

OpenSUSEでHinemosを動かしてみる為に色々とやってみたら、

少し細工するだけで普通に動いてしまったのでレポート。

今回はHinemosマネージャとHinemosWebクライアントの二つを、OpenSUSE上で稼働させてみた

『なんでこんな無茶を…』と言われそうだが、OpenSUSEはRHELのRPMを細工無しでインストール出来るので、

「Hinemosもいけるだろ」と踏んだら、最初は依存関係でコケたが依存を回復すれば問題なかった。

やる事は以下三つ

-

vim-common、vim-filesystemをRPMからインストール

-

java-1.8.0とopenjdkをインストール

-

hinemosユーザ、hinemosグループ、/home/hinemosディレクトリを事前に作成する

この三つをやってあげる事で、上の写真のように問題なく稼働させる事が出来た。

HinemosはJavaで書かれているので、JDKは依存関係で怒られる前にインストールしておく。

ホームディレクトリは、hinemosマネージャのインストーラが途中でコケてしまう事への対処として、

コケる処理を自力で処理しておけば、問題なくインストールを完走させる事ができる。

………

細かい手順とかは、もうちょっとブラッシュアップした後に書くとして大体はこんな感じだった。

ただ、Javaで書かれているだけあり結構重いソフトなので1GBメモリのVPSで稼働とかは無理そうな雰囲気。

後の細かい所は実際に使ってから考える事にするか。

« 続きを隠す

2017年05月20日(土) - 23:06 | カテゴリ:

Linux

実は、IPv6で待ち受けるInternet用のDNSサーバを構築はしていたのだが、

色々とバタバタしており放置していた。

そんな中、折角構築したサーバを放置したままなのも勿体ない事もあり、

「そろそろIPv6対応させるか…」と発起して作業再開…

という事で、レジストラに"ns-lab.org"のグルーレコード変更を申請して、

自宅サーバ用DNSサーバ自体をIPv6対応させてみた。

やる事は簡単で、DNSサーバでIPv6の待ち受けを設定した後、

上位DNSにグルーレコードを登録する為にレジストラから申請するだけ。

適当に申請した後にzoneが伝搬するまで待ってから、

digで自鯖ドメインのNSを引いてみれば反映されているかがわかる。

|

$ dig @2001:500:c::1 ns ns-lab.org

; <<>> DiG 9.9.9-P1 <<>> @2001:500:c::1 ns ns-lab.org

; (1 server found)

;; global options: +cmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47636

;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 7

;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:

; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096

;; QUESTION SECTION:

;ns-lab.org. IN NS

;; AUTHORITY SECTION:

ns-lab.org. 86400 IN NS ns1.ns-lab.org.

ns-lab.org. 86400 IN NS ns2.ns-lab.org.

ns-lab.org. 86400 IN NS ns3.ns-lab.org.

ns-lab.org. 86400 IN NS ns4.ns-lab.org.

;; ADDITIONAL SECTION:

ns1.ns-lab.org. 86400 IN AAAA 2001:470:fdb0:feed:222:230:107:251

ns2.ns-lab.org. 86400 IN AAAA 2400:8500:1301:729:133:130:52:97

ns1.ns-lab.org. 86400 IN A 222.230.107.251

ns2.ns-lab.org. 86400 IN A 133.130.52.97

ns3.ns-lab.org. 86400 IN A 153.126.186.142

ns4.ns-lab.org. 86400 IN A 203.137.111.25

;; Query time: 141 msec

;; SERVER: 2001:500:c::1#53(2001:500:c::1)

;; WHEN: Sat May 20 22:35:01 JST 2017

;; MSG SIZE rcvd: 231

|

『なんでNS3とNS4はAAAAレコードが無いの?』と思った方は鋭い。

実は、IPv6を調達しているVPSでIPv6の逆引きをやっていなかったり、

固定値で変更不可だったので登録を断念した。

DNSの仕組みとして逆引きは必須では無いのだが、逆引き自体が無いとそれなりに困るのと、

自前でDNSを持っているのに逆引きでVPS提供元ドメインが出てくるのは微妙なので、

『いっその事、登録を無くすか』という結論になった。

なので、逆引きを登録出来た某サービス(NS1)と、ConoHa(NS2)はデュアルスタックでDNSを待ち受け、

固定値だったさくらのVPS(NS3)と、そもそもサービスが無かったABLENET(NS4)で役割を分けた。

…本来は全NSでIPv4/IPv6の両方を待ち受けるのがベストなのだが、趣味な自鯖なので (´・ω・`)

|

$ dig @8.8.8.8 -x 2001:470:fdb0:feed:222:230:107:251 +short

ns1.ns-lab.org.

$ dig @8.8.8.8 -x 2400:8500:1301:729:133:130:52:97 +short

ns2.ns-lab.org.

$ dig @8.8.8.8 -x 222.230.107.251 +short

251.SUB251.107.230.222.in-addr.arpa.

ns1.ns-lab.org.

$ dig @8.8.8.8 -x 133.130.52.97 +short

ns2.ns-lab.org.

$ dig @8.8.8.8 -x 153.126.186.142 +short

ns3.ns-lab.org.

$ dig @8.8.8.8 -x 203.137.111.25 +short

ns4.ns-lab.org.

|

時代はクラウドの中、自前でこんだけDNSサーバ構築している誤家庭は少ないだろうな…

DNSサーバの拡張はこれで一段落。

次はお待ちかねのWebサーバのIPv6化を行うか、MailゲートウェイのIPv6化を行いたい所。

LTE網でIPv6振ってくるのが目前に迫ってきているし、IPv6系の勉強と対応準備を進めねば。

« 続きを隠す

2017年05月10日(水) - 19:37 | カテゴリ:

Linux

CentOSとOpenSUSEだと普通にウイルスチェックが走ったのだが、

Debian環境でamavisを走らせても、一向にウイルスチェックを行えずハマったので備忘録。

ディストリビューションに左右されない技術を習得する為に、

敢えて複数のディストリでns-lab BBを構成しているのだが、

普段は使い慣れたCentOSとOpenSUSEを利用するようにしている。

で、CentOSとOpenSUSEの場合、amavis設定ファイルの『@bypass_virus_checks_maps』を

コメントする事でウイルスチェックを行うようになるのだが、

Debian環境でコメントしても一向にスキャンを行えなかった。

………

結論だが、Debianの場合は明示的に『@bypass_virus_checks_maps = (0)』の様に、

"0"を設定して強制的にスキャンを有効化させる必要があった。

後はEICAR文字列をメール本文に記載してamavisを通すと、

メールログなどにウイルスチェック結果が出力されるようになる。

今回は重箱の角を突いたような事だが、

デフォルト値がディストリ毎に違う場合もある良い例でした。